MENU

99件 21~40件を表示

-

2023.12.28 税務ニュース

【2023年確定申告】扶養控除を徹底解説!16歳未満の扶養親族でもできる控除もご紹介

多くの人が知る「扶養控除」。「子が16歳未満だと扶養控除できない」はよく知られていますが、それ以外の条件はあまり知られていません。うっかりすれば控除額を間違えることも。今回は扶養控除をくわしく解説するとともに、扶養親族が16歳未満でも受けられる控除もお伝えします。 扶養控除とは?条件や控除額を確認 最初に、誰もが知っている扶養控除についてあらためて確認しましょう。 扶養控除とは何か 扶養控除とは、16歳以上の扶養親族がいると一定額を所得額から差し引ける制度のことです。所得税(復興特別所得税)と住民税で受けられます。「扶養親族が年末時点でいくつなのか」で、控除額は次のように変わります。 年末時点の年齢、同居か別居か 控除額 所得税 住民税(所得割) 16歳以上19歳未満 38万円 33万円 19歳以上23歳未満 63万円 45万円 23歳以上70歳未満 38万円 33万円 70歳以上 本人や本人の配偶者と常に同居している(※) 58万円 45万円 上記以外(別居) 48万円 38万円 70歳以上の同居か別居かは生活の本拠で判断します。入院は...

-

2023.12.01 税務ニュース

【2024年1月スタート!改正電子帳簿保存法】抑えておきたい電帳法のキホン~対応していないと青色申告取消のリスクも?

10月1日に始まったインボイス制度への対応に追われた事業者様も多いと思いますが、実は2024(令和6)年1月から電子帳簿保存法が改正されます。今回は、「電子帳簿保存法」について知っておきたいキホンから、対応しないとどうなるか?について解説します。 1. 電子帳簿保存法ってなに?電子帳簿保存法の3つの内容 電子帳簿保存法(電帳法)の正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿の保存方法等の特例に関する法律」です。本記事では「電子帳簿保存法」とします。 電子帳簿保存制度は、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度で、3つの制度に区分されます。 電子帳簿保存法の3つの制度は… ①電子帳簿等保存(任意・一定の場合は加算税軽減特典) ②スキャナ保存(任意) ③電子取引データ保存(法人・個人事業者は対応必要(義務)) 電子帳簿保存法のポイントは次の2点です。 電子帳簿保存法ではこの3つの制度がある 電子取引データ保存の対応は必要(義務) 2. 改正電子帳簿保存法の内容~202...

-

2023.11.16 税務ニュース

【2023年年末調整】今回から扶養控除が厳格化…なぜ?国外扶養親族の新たな条件と必要書類を確認

2023年分の年末調整における最大の変更点は「扶養控除にできる国外扶養親族の条件の厳格化」です。どう厳しくなったのでしょうか。この記事では、国外扶養親族の扶養控除の変更点とその背景についてお伝えします。 2023年分から国外扶養親族の扶養控除の条件が変わる 国外扶養親族とは、国外に住む配偶者以外の扶養親族のことです。扶養親族は、基本的に年末時点で次の条件に当てはまる人をいいます。 配偶者以外の6親等内親族または3親等内姻族など 年間の合計所得金額が48万円以下 納税者本人と生計を一にしている 青色事業専従者として給与をもらっておらず、かつ白色事業専従者でもない 2022年分まで、国外の扶養親族で扶養控除をするときの条件は国内扶養親族と同じでした。証明書類の提示や提出が求められるとしても、です。しかし2023年分から、次のように扶養控除の条件が変わります。 引用元:令和5年分年末調整のしかた|国税庁 具体的な内容は次の通りです。 30歳以上70歳未満は原則「扶養控除NG」 扶養親族がその年の12月31日時点で30歳以上70歳未満だと扶養控除にはできませ...

-

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第1回]:本当にあった税金の怖い話](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-304.jpg)

2023.10.23 おんすけと学ぶ税務情報

子どもと話したいお金と税金のはなし[第1回]:本当にあった税金の怖い話

大人になるために避けてとおれない、けれど難しいお金や税金のこと。本コラムでは、経営者や経理担当者のみなさんが子どもとお話をするきっかけになるように、身近な事例を取り上げて解説します。 第1回では、子どもがなりたい職業の上位にランクインしているYouTuberに注目します。未成年のYouTuberでも期限までに正しく申告して納税しなければ、社会的制裁(ペナルティ)を受けてしまうことがあるのです。 本当にあった税金の怖い話 子どものなりたい職業は? 日本の子どものなりたい職業は、「スポーツ選手」「医者・看護師」につづいて「You Tuber・ゲームクリエイター・ファッションデザイナー」などのクリエイターが人気です。YouTuberは日本以外(タイ、マレーシア、ポーランド、アメリカ)でも、なりたい職業の上位にランクインしており、世界的にも人気が高い職業といえます。 〈図表1 子どものなりたい職業〉 (出所)スプリックス基礎学力研究所調べ YouTuberなどによる相次ぐ申告漏れ 一方で、YouTuberやインフルエンサーによる相次ぐ申告漏れの...

-

2023.09.14 税務ニュース

退職金が増税に?退職所得の税金のしくみと『課税強化』の意味を解説

今年6月、政府が発表した骨太の方針に「退職金課税の見直し」が盛り込まれました。「勤続年数20年超への優遇措置を見直す」というものです。「退職金課税の強化では」と言われるのは、なぜでしょうか。今回、対話形式で退職所得の税金のしくみと見直しの影響をお伝えします。 登場人物紹介 スエヨシさん:ソリマチ「みんなの経営応援通信」中の人。かき氷と旅行が趣味。お金の計算は苦手。 まゆこ:税理士・税務ライター。「むずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。お絵かきが趣味。 退職金は本来あまり税金がかからない 退職金は元々そんなに税金がかからない…ってどういうことですか? 退職金って、退職後の生活資金になるじゃないですか。長く勤めた人であれば、その期間の功労という意味合いもある。こういったものには配慮が必要だということで、あまり税金がかからないようになっているんです。 ふうん…そういえば退職金の税金って、よく知らないなぁ ここで、退職金の税金のしくみを見てみましょうか。その後で、退職金の課税が強化されても、そんなに心配し...

-

2023.09.11 税務ニュース

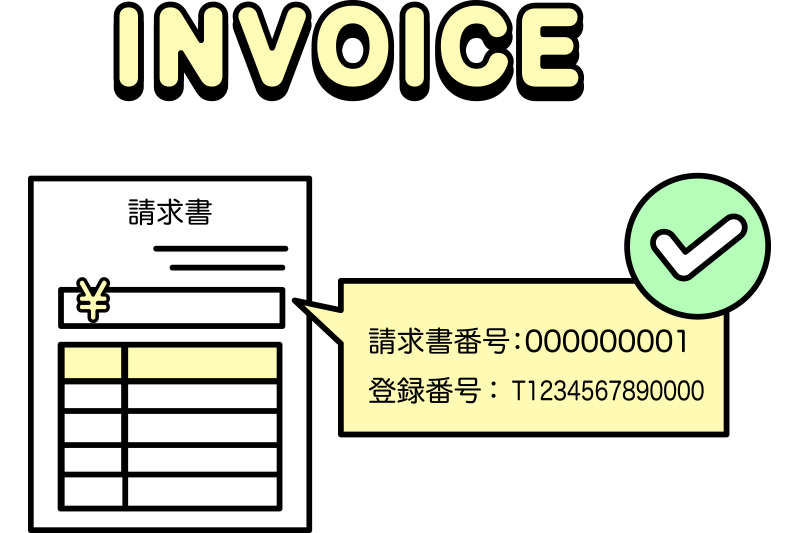

【インボイス制度】帳簿等の保管がないと仕入税額控除できない?記載事項を確認

インボイス制度の話になると、請求書や領収書がテーマになりがちです。しかし実は、帳簿も意識しなくてはなりません。インボイスだけでなく、必要事項が書かれた帳簿等を保存して、初めて仮払した消費税を差し引けるからです。この記事では、インボイス制度での帳簿についてお伝えします。 インボイス制度での仕入税額控除の条件とは 本則課税(原則課税・一般課税)での納税額の計算式は、次のようになります。 ただ、消費税を仮払いしただけでは仕入税額控除できません。消費税法が定める請求書等と帳簿等の保存が必要です。2023年10月1日以降は次のようになります。 適格請求書等の保存 仕入先から受け取った適格請求書(インボイス)の保存が、インボイス制度での仕入税額控除の条件となります。原則7年間、保管しなくてはなりません。 また本来、インボイス以外の請求書や領収書だと支払った消費税相当額は差し引けません。ですが、経過措置により一部は当面6年間、預かり消費税から差し引けることとなりました。こちらは区分記載請求書の保管が必要です(詳細は後述)。 インボイスも区分記載請求書もそれぞれ、次の事項が書かれてい...

-

2023.09.01 税務ニュース

経営セーフティ共済-“やらなきゃ良かった”まである節税策

はじめに 言うまでもない事ですが、デューク・東郷がお金をキレイにしたいと思っている場合を除いて、税金を払いたい人なんていません。これはもう、断言して良いでしょう。しかし、知らん顔すると大変なことになるので、猫も杓子も一生懸命「セツゼイ、セツゼイ」と正々堂々税金を減らせる方法を探しているわけです。 そこへ来て昨今、人類の英知により、情報の流通は、膨大かつ超低価格になりました。お陰様で、巷にはセツゼイ策なるものが、動画なり文章なりで溢れかえっています。かく言う私も、セツゼイ策洪水の片棒の一端の端っこのササクレあたりを担いでいるわけであります。ところが、“税金払いたくない欲求”は、人の目を曇らせ理解力を奪います。 もうこれは人の業なので仕方のない話ですが、「〇〇はセツゼイになる」と聞くと、そのセツゼイ策にまつわる都合の悪い内容はあまり記憶に残りません。発信側が、耳目を集めるために都合の良いところを強調し過ぎる要因も大きいですが、痛い思いをするのは一般納税者ですから重々気をつけて頂きたいのです。 そこで、本稿では、セツゼイ策の代表格である経営セーフティ共済について、劇薬注意、結果“...

-

![クリエイターと税金[第5回]:思っていたより大変?クリエイターが法人化する際の準備と注意点。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-335.jpg)

2023.08.22 おんすけと学ぶ税務情報

クリエイターと税金[第5回]:思っていたより大変?クリエイターが法人化する際の準備と注意点。

フリーランス・クリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみ 本コラムでは、これから独立しようと考えている駆け出しクリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみを、独立前・開業準備・開業1年後などのステップごとに解説してきました。 ビジネスが軌道にのってくると考えるのが、いわゆる「法人成り」と呼ばれる法人化。最終回となる第5回では、クリエイターが法人を設立するとき、特に注意すべき論点として、「源泉徴収」をとりあげて解説します。 クリエイターが法人成りする際のメリットとデメリット 今般、法人設立のハードルは驚くほど低くなりました。ビジネスが成長していく過程で、個人事業から会社組織にカタチを変えていく、いわゆる「法人成り」という選択肢が当たり前のものとなってきたのです。 法人成りには、節税以外にも、長く働くためのしくみづくりやブランディングの強化など、さまざまなメリットがあります。その一方で、法人設立費用などのコスト、社会保険の加入義務、経理事務の負担増などのデメリットがあることも、広く知られています。 このデメリットのうち、クリエイターが法...

-

2023.08.11 税務ニュース

来年から相続対策が変わる?2023年度税制改正の贈与税の変更を解説

8月半ばになるとお盆の時期となります。帰省する方も多いのではないでしょうか。故郷に帰った際、何かと話題に出るのが「相続税の生前対策」です。「毎年110万円以下で少しずつ贈与していこうか」と考えるご家庭もあるかもしれません。しかし中には、それが対策にならないこともあります。2023年度税制改正で贈与税のしくみが変わったからです。 2023年度税制改正で贈与税のしくみが変わる 2023年度税制改正では贈与税のしくみについて、次のような改正が行われました。 暦年贈与課税:生前贈与加算の期間が7年に延長 相続時精算課税制度:「年110万円の基礎控除」の創設 背景には「相続税・贈与税を一体化させ、より中立的な課税を行うべきだ」という考え方があります。 従来から存在する贈与税は、暦年単位で計算する暦年課税制度です。死亡日以前3年より前に贈与された財産は相続税を課すことはできません。年110万円の基礎控除を利用し、少額で繰り返し贈与すれば課税を回避できてしまいます。 こういった課税逃れを防ぐべく、2003年度税制改正で、相続時精算課税制度が創設されました。この制度は「累計...

-

![NFTアートと税金[第3回]デジタルコンテンツを制作した場合の会計処理方法について考える。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-343.jpg)

2023.08.09 税務ニュース

NFTアートと税金[第3回]デジタルコンテンツを制作した場合の会計処理方法について考える。

これまで第1回と第2回では、NFTの概要や税金の取扱いについて解説しました。第3回では、 NFTに紐づけられるデジタルコンテンツを制作した場合の会計処理方法について取り上げます。 実は日本では、デジタルコンテンツ制作費の会計処理方法について、明確な会計ルールがありません。そのため、既存の会計基準や実務慣行を考慮しながら、適切な会計処理方法を検討する必要があるのです。 デジタルコンテンツの多様な会計処理方法 NFT(Non-Fungible-Token:非代替性トークン)とは、ブロックチェーン上で発行されるトークンの一種で、デジタルアート作品などのデジタルコンテンツに紐づけることで、コピーが容易なデジタルデータの唯一性を保証することができるものです。このデジタルコンテンツをコンテンツ制作会社等の法人が制作した場合、どのように会計処理したらよいのでしょうか? 一般的に、「動画・静止画・音声・文字・プログラムなどによって構成され、あらゆる流通メディアで提供される“情報の中身”」と説明されることが多いデジタルコンテンツですが、有価証券報告書をみてみると、その制作費について多様な会計...

-

2023.08.02 税務ニュース

NPO法人が期中に収益事業を開始・廃止した場合に申告はどうなるか

NPO法人は収益事業を行っている場合にのみ法人税の納税義務が生じます。設立時から収益事業を行っている場合には注意点は少ないですが、設立後に収益事業を開始または廃止する場合には注意が必要です。誤った認識をしていると申告漏れに繋がる可能性もあるため、正しく理解するようにしましょう。 法人税の納税義務が生じる場合 NPO法人は、次に記載している事業を継続して行う場合に、収益事業を行っているものとして法人税の納税義務が生じます。ただし、該当する事業が行われたとしても、それが継続して行われていなければ課税の対象にはなりません。例えば、通常は物販事業を行っていない団体が単発でイベントに出店して物販を行ったなどの場合には申告の必要はありません。 収益事業の34業種 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を...

-

2023.07.26 税務ニュース

安直な節税は認められない?租税回避否認規定の嘘

相続税実務に悪影響を及ぼす最高裁判例 去る令和4年4月19日、相続税の実務に大きな影響を与える最高裁判決がなされました。これは、財産評価基本通達6項といわれる規定の適用が問題になった事例です。この6項、安易な相続税の節税を、不適当な「租税回避」として、税務署の裁量で否認できるという規定(租税回避否認規定)ですが、この規定に基づく税務署の課税を、最高裁が完全に認めました。 最高裁の判断をごく簡単に申し上げますと、「安易な節税を認めてしまうと、課税の公平の考えから問題が生じるため、このような節税が行われた場合には、税務署の裁量で課税して問題ない」というものでした。安易な節税を認める、という点を申しますと、効果がある節税スキームは高価であることが多く、それこそ金持ちでないと使えないようなものがほとんどです。言い換えれば、富裕層でない方は節税スキームを使えず、相対的に高い割合で相続税を負担せざるを得ないので不公平、といった判断がなされました。 基準は未だに不明確 確かに、金持ちだけ節税できると聞けば不公平のように思いますが、問題になるのは、何をもって安易な節税となるか、その明確な基準が...

-

![クリエイターと税金[第4回]:ヒット作品で収入急増でも税金を抑えられる?平均課税のトリックを種明かし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-363.jpg)

2023.06.30 おんすけと学ぶ税務情報

クリエイターと税金[第4回]:ヒット作品で収入急増でも税金を抑えられる?平均課税のトリックを種明かし。

漫画家や作曲家などのクリエイターの収入は、年によって大きく変動することがあります。 「今年は収入が増えたけど、その分たくさん税金を払わないと・・・」 そんなときは、平均課税の適用を検討してみましょう。まるで手品のように納税額を抑えることができるかもしれません。 急に収入が増えると多額の税金が 漫画家、作曲家、スポーツ選手などの収入は、年によって大きく変動することがあります。たとえば、漫画がベストセラーになった、大ヒット曲がうまれた、大きな球団に入団したなどが収入急増の原因です。 もしもこれを通常どおりに確定申告すると、多額の税金を負担することになるかもしれません。数年スパンでみると一定期間の収入はほぼ同じですが、一時的に収入が増えた影響で、その年だけ所得税の最高税率で計算することになるためです。 平均課税制度で税負担を軽減できる そんなときに検討したいのが「平均課税制度」。一時的に収入が増えた場合や収入の変動が激しい場合の税負担を緩和できる制度です。 平均課税制度は「5分5乗方式」ともよばれます。この制度はひとことでいうと、...

-

2023.06.16 税務ニュース

「生命保険」を積極的に活用して相続財産を守る!

2015(平成27)年、相続税の計算において基礎控除額の引き下げ・遺産取得金額2億円以上の相続税率引き上げなどの改正項目が施行されました。その結果、被相続人数(死亡者数)のうち相続税の申告をしなければならない人の割合(課税割合)は、改正前の2016(平成26)年分までは約4%(申告件数は約56千人)だったのが、2021(令和3年)分では9%以上(申告件数は約134千人)にまで推移し、実に2倍以上となっています。ちなみに2021(令和3)年分の被相続人1人あたり相続税の課税価格は13,835万円でした。 (国税庁「令和3年分 相続税の申告実績の概要」) このように相続税の課税水準は下がっており、「うちは相続税とは無縁」と高を括っていると、後に困った状況に追い込まれるケースが考えられます。たいていの場合、問題となるのは納税資金です。特に遺産のうちに不動産や換金価値の乏しい財産(自社株など)が多くを占める場合です。 (国税庁「令和3年分 相続税の申告実績の概要」) 早いうちから納税資金対策を! 将来的に相続税が課されるだろうと事前に想定できるのであれば、早いうちから手を打つ...

-

2023.06.05 税務ニュース

いつから引かれる?どう計算する?個人住民税のしくみを解説

会社や個人に個人住民税の決定通知書が届く時期となりました。「6月から急激に手取りが減った。なんでだろう」「所得税より高い!」そう感じている人も多いのではないでしょうか。今回は、個人住民税のしくみを解説し、Q&Aで疑問にお答えします。 個人住民税とは?種類や納めるべき人、納付時期などを確認 最初に個人住民税の内容を確認しましょう。 住民税とは何か 住民税は、その地域に住所などを有する個人や法人に課される税金です。地域の行政サービスの費用としての性格を持ちます。法人に課する住民税が「法人住民税」、個人に課する住民税がこの記事でお伝えする「個人住民税」です。 住民税の種類 個人住民税は、都道府県民税と市町村民税があります。都道府県民税と市町村民税は次のように構成されています。 都道府県民税 均等割 所得割 利子割 配当割 株式等譲渡所得割 市町村民税 ※東京都の特別区(23区)を含む 均等割 所得割 個人住民税でよく出てくるのは「均等割」「所得割」です。均等割と所得割の内容は、次のようになっています。 種類 内...

-

2023.05.29 税務ニュース

ネットビジネスの申告漏れに監視の目。副業YouTuberも知っておきたい税金のペナルティ。

インフルエンサーやYouTuberによる相次ぐ申告漏れのニュースが話題になっています。投げ銭や動画配信による収入があるにもかかわらず、申告しなかったり、期限に間に合わなかったりすると、ペナルティが課されてしまいます。 相次ぐネットビジネスの申告漏れに監視の目 2023年3月、美容系インフルエンサーの女性9人が税務調査を受け、6年間で合計約3億円の申告漏れを指摘されました。追徴税額は、合計で約8,500万円にのぼるとみられます。Instagramや動画投稿サイトの商品紹介で得た収入の一部を申告していなかったのです。 また、同じ月にYouTuberの事案も報じられました。投げ銭など約3,600万円のもうけが無申告であったため、約700万円を追徴課税されたのです。「申告が必要とは知らなかった」という主張でしたが、調査により他のYouTuberが投稿した税務調査対策の動画を観ていたことが発覚しました。意図的な無申告と認定され、重いペナルティが課されました。 このように、インフルエンサーやYouTuberとして活動している配信者が、国税局の税務調査を受け、申告漏れを指摘されるケースが...

-

2023.05.24 税務ニュース

取り敢えずの「期限内申告」という税理士法違反

「自主修正」をすれば大丈夫? 税務調査の結果、申告もれが見つかると、追徴される税額に上乗せで加算税というペナルティが課税されます。この加算税を削減する方法として、本稿でも取り上げた「自主修正」があります。税務調査が入る前に、ご自身で申告内容を見直して、誤りがあれば自主的に当初提出した申告書の内容を修正する申告が自主修正ですが、自主修正を行えば、税務署に手間をかけていないこともありますので、税務調査の予告がなされる前に行えば加算税が全額免除され、予告がなされた後でも一部減額されます。 このため、自主修正は非常に有用な制度であり、税務調査の予告があってからでも申告内容を見直して活用するべきものですが、さらに賢い使い方として、「取り敢えずの期限内申告」という申告を奨励する自称税務調査の専門家がいます。取り敢えずの期限内申告とは、適当な数字でもいいので、申告期限内に申告だけ行うことを意味します。 このような申告を奨励する理由として、申告期限に遅れた申告に対しては、税務調査が実施されるか否かに関係なく原則として「無申告加算税」という加算税が課されたり、場合によっては青色申告という税制上...

-

2023.05.19 税務ニュース

【消費税の確定申告】第1回:「本則課税」「簡易課税」ってどんな計算をするの?基本を解説

2023年10月のインボイス制度以後、心配なのは消費税の確定申告です。9月末まで免税事業者の方は、どう計算したらいいのかに戸惑うかもしれません。今回から消費税の確定申告の知識を少しずつお伝えします。第1回目は消費税の納税額の計算方法です。 第1回 「本則課税」「簡易課税」ってどんな計算をするの?基本を解説 第2回 「収入=課税」とは限らない?消費税がかかる取引の見分け方(その1) 消費税の計算方法は本来「本則課税」「簡易課税」の2つ インボイスで注目されているのは「2割特例」という消費税の計算方法です。インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者向けの制度で、預かった消費税の2割を納めればいいとされています。 【参考】インボイス「2割特例」とは?どれくらい節税できる?注意点も解説 ただ、これは2023年度税制改正で初めて設けられた特例です。2026年9月30日の日を含む課税期間までしか使えませんし、使える事業者もかなり限られています。一時的な措置に過ぎません。 本来、消費税の計算方法は「本則課税」「簡易課税」の2つです。本則課税はどの事業者でも使えます。一...

-

2023.05.02 税務ニュース

「投げ銭」はファンからの贈り物?「投げ銭」に関する税金の取扱いを解説。

ネット配信者が多額の「投げ銭」を得るケースが急増する一方で、「投げ銭」を含む動画配信収入を申告しない配信者に税務調査が入るケースが相次いでいます。YouTubeのスーパーチャット(スパチャ)に代表されるオンラインの「投げ銭」を得た場合には、税金の種類などを状況・目的により判断しますが、基本的には申告が必要です。 「投げ銭」とは? コロナ禍の影響でライブ活動ができないアーティストなどが、ネット上でライブ配信を行い、多額のオンライン「投げ銭」を得るケースが増えています。 オンライン「投げ銭」とは、映像・音楽・記事・イラストなど、アーティストやクリエイターがネット上で公開しているコンテンツに対して、視聴者やファンがオンラインで送金することをいいます。「投げ銭」というと、街頭やステージで活動するアーティストに対する「おひねり」をイメージする人も多いかもしれませんが、ネット上で活動するYouTuberやイラストレーターなどに対しても行われています。 また、「投げ銭」は金銭だけでなく、プラットフォームサービス内で流通する独自のポイントやアイテムで行われる場合もあります。暗号資産に関する...

-

2023.04.24 税務ニュース

税務調査にもいろいろな種類が!反面調査・現物確認調査・無予告調査

税務調査にはいろいろと種類があります。一般的に考えられている税務調査は、予め税務調査の日程の通知があり、その通知をされた納税者に対し、納税者の経理資料などをチェックするものと思われますが、税務署が行う税務調査はこれだけではありません。 税務調査先の取引先を調査する「反面調査」 まず、反面調査と言われる調査があります。これは、本丸である税務調査先の取引先を調査するものを言います。税務調査先である納税者の取引をチェックしている時、現金で数千万の支出をしているなど、怪しい経費が見つかったとします。この経費は本当に税務上認められる経費なのか、税務調査先を調べてもよくわからない場合、事実関係を確認するためにその取引先を税務調査する権限が税務署には与えられています。 取引先を調査すれば、事実関係の確認がスムーズにできます。税務調査は脱税などを防止するために行われるものですから、このような権限が国税調査官には与えられているのです。税務調査においては、調査先が活用している銀行を調査することもありますが、これも反面調査の権限で行われています。 反面、取引先を調査されると迷惑がかかるため、何と...

トップ

トップ

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)