MENU

181件 61~80件を表示

-

2022.04.15 社会保険ワンポイントコラム

改正育児介護休業法がいよいよ施行!2022年4月から会社に求められることは?

働き方改革の一環として改正された育児介護休業法が、今年4月から順次施行されます。 国の調査によれば、約5割の女性が出産・育児を機に退職しており、「仕事と育児の両立が難しかったから」が退職理由の約4割を占めています。また、夫の家事・育児時間が長いほど、妻の就業継続に繋がり、第2子以降の出生割合も高いとの結果も出ています。このように、育児と仕事の両立支援は、少子化の進む日本では重要な経営戦略の1つになりつつあります。まずは4月施行の内容をしっかりと押さえましょう。 妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別周知・意向確認 まず、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、以下の措置が義務化されます。 1. 育児休業制度に関する以下の事項を個別に伝えること 育児休業・産後パパ育休に関する制度 育児休業・産後パパ育休取得の申し出先 育児休業給付に関すること 育児休業・産後パパ育休取得期間の社会保険料の取り扱い 2. 育児休業取得の意向を個別に確認すること ※産後パパ育休については、2022年10月1日から対象 これら2つの措置は...

-

2022.03.25 新型コロナウイルス関連情報

テレワーク時代の新入社員の健康管理-70歳まで働けるための健康管理とテレワークでの健康管理-

コロナ世代の若者が新入社員として入社する季節となりました。新入社員の健康管理について、主に「70歳まで働けるための健康管理」と「テレワークでの健康管理」について産業医の視点から解説します。 1.70歳定年時代~20代での健康管理がカギ 令和2年には70歳までの就業機会確保が義務化され、同年25歳から44歳までの働く女性の割合を77%から82%へ引き上げる第5次男女共同参画基本計画も閣議決定されました。定年も2025年からは65歳以上に引き上げられ、70歳までの就業確保機会の努力義務はやがて義務になる可能性が高いと考えられます。さらに、治療と就業の両立支援や障害者雇用についても政府は力を入れています。 すなわち、高齢者、女性、病人、障害者すべてが働く「国民総労働化時代」がやってきているのです。健康管理の面からみると最も重要なのは70歳、少なくとも65歳まで健康で本人の持っている能力を最大限に生かせるような健康管理体制を作ることでしょう。 人は老います。20代の頃は多くの方は健康です。しかし、悪い生活習慣や、わずかであっても検査値の異常をそのまま続けていれば、徐々に影響が積され...

-

2022.03.16 社会保険ワンポイントコラム

令和4年4月から「年金手帳」が廃止に! 社会保険事務はどう変わる?

令和4年4月から、年金手帳が廃止されることをご存じだろうか。今回は、年金手帳の廃止に伴う社会保険事務上の留意点を整理してみよう。 役目を終えた「年金手帳」 年金手帳とは、個々人の基礎年金番号を通知する目的で発行される青い小冊子である。 元来、年金手帳は年金に関するさまざまな個人情報も記載できるよう、冊子形式で発行されてきた。しかしながら、現在では年金に関する個人情報はシステム管理されているため、手帳に記載する必要性が低下している。 また、従来、年金関係の手続きでは、手続き用紙に記入した基礎年金番号を確認するため、年金手帳の添付を求められることが多かったが、現在では手続き用紙にマイナンバーを記入すれば基礎年金番号の記入は不要で、年金手帳の添付も必要ない。 このような環境変化を踏まえ、令和4年4月からは冊子形式の年金手帳の発行をやめ、「基礎年金番号通知書」という書面の発行に変更されることになった。 今回の変更に伴い、社会保険事務上は以下の点に留意をしたい。 ① 「年金手帳」の代わりに「基礎年金番号通知書」が発行される 令和4年4月からは、20歳になったときや初めて厚生年金に...

-

2022.03.14 社会保険ワンポイントコラム

【2022年1月1日改正】65歳以上のシニア世代が知っておきたい「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは?

はじめに 今、国では「全世代型社会保障(=すべての世代に給付やサービスの対象を広げ、すべての世代が負担能力に応じて、負担し、支えあう仕組み)」を最重要課題として位置づけ、そのための優先施策に高齢者雇用の推進を掲げています。先進諸国中、最も速いスピードで少子・高齢化が進んでいる日本。労働力確保のためにシニア世代の活躍は不可欠です。 国民一人当たりの負担を抑えつつ、必要な社会保障ニーズを充足するためにも、できるだけ多くの高齢者が働き、給付を受ける側から負担する側に回ってもらう必要があります。そんな中で生まれた高齢者雇用推進改革のひとつ「マルチジョブホルダー制度」。今回は、マルチジョブホルダー制度の概要とポイントについて解説します。 マルチジョブホルダー制度とは? 雇用保険は、メインの勤務先での“1週間の所定労働時間20時間以上”であって、かつ、31日以上の雇用見込み等の要件を満たすことで加入できます。この「週20時間以上の判定」が、今まではひとつの勤務先のみの算定でしたが、今回の改正により、複数の勤務先を合算して算定できるようになりました。つまり、複数の仕事を掛け持ちしているケース...

-

2022.02.28 社会保険ワンポイントコラム

その裏技もう使えません!育休中の社会保険料免除要件の見直しについて

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目的とし、2022年4月1日から3段階で育児・介護休業法が改正されます。育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は、2020年で約13%と女性よりも低い水準であるものの、上昇傾向にあるようです。 しかし、育児休業の取得期間は、女性は9割近くが6か月以上となっている一方、男性は8割が1か月未満となっています。月末日を含んだ短期間の育児休業を取得するとその月の給与や賞与から控除される社会保険料が免除されますので、短期間の育児休業の際は月末日を含むものが多いようですが、今年、保険料免除制度の改正がありますので、注意が必要です。 育児休業中の社会保険料はどうなる? 育児休業中の社会保険料については、健康保険法第159条及び厚生年金保険法第81条の2の定めにより、育児休業をする被保険者を雇用する事業主が、保険者等(協会けんぽ等)に申し出ることにより、被保険者・事業主、両方の社会保険料負担が免除されます。 社会保険料が免除される期間は、「育児休業等を開始した日の属する月から...

-

2022.02.21 社会保険ワンポイントコラム

ソーシャルメディアなどに関する対応はとれていますか?

最近はソーシャルメディア(SNS、ホームページ、ブログ、掲示板及び動画共有サイト等のインターネット上で情報発信や情報交換ができるメディアの総称。)を利用して個人でも自由に情報発信を行うことができるようになりました。企業としては、うちの従業員は秘密情報を漏洩するはずはない、私的なことまで管理することは難しいというのが、本音ではないでしょうか。 しかしながら、私的なソーシャルメディアの利用を巡ってのトラブルも増加傾向にあります。モラルのないソーシャルメディアへの故意の投稿により、トラブルになり、結果的に倒産してしまう企業もあります。これからは、故意ではなく、誤って情報を発信してしまうことも考慮して、企業においてもその事前対策が望まれるところです。 そこで、企業としては、従業員教育をしたり、誓約書の提出を義務付けたり、就業規則等にて周知することで防ぐことが可能になります。企業の公式なソーシャルメディアに記事を掲載する前に、第三者が記事を確認する仕組みも必要かと思います。 パソコン等のモニタリングやログ管理 モニタリングやログ管理の目的は、従業員を監視することではありません。従業員...

-

2022.01.28 社会保険ワンポイントコラム

70歳までの就業確保措置を求められる「高年齢者雇用安定法」の改正について

70歳までの就業確保措置を求められる「高年齢者雇用安定法の改正」が、2021年4月から施行されました。 働く意思意欲・能力のある高年齢者が、その能力を十分に発揮できる環境を整備するため、従業員が70 歳になるまで何らかの就業機会を確保するよう努めることが事業主に求められています。 主な改正内容とポイントとは 改正前の高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合の最低年齢を60歳とし、以後も65歳までは雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けられていました。今回の改正では、さらに「70歳までの就業機会確保の努力義務」が課せられました。 対象となる事業主 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主 対象となる措置 今回の改正により、次の(1)~(5)のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じる努力義務が発生します。 (1)70歳までの定年引き上げ (2)定年制の廃止 (3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制...

-

2022.01.21 社会保険ワンポイントコラム

管理職のハラスメントが起こる「ある勘違い」

管理職の職務である「管理」とは? 「課長をはじめとする「管理職」の職務とは何でしょうか?」と問われて、「そんなこと分かり切っているじゃないか。」「組織目標を達成するために、担当するチームや部下を管理することだろう。」とお答えになるのではないでしょうか。 では「管理とは何でしょう?」と問われて、「~・・・~云々」と即答できる人がどのくらいいるでしょうか?この答えを自分なりに持っていないと、どんなに管理職として頑張ったとしても、報われないことが多いでしょう。かえって悪循環となる可能性も否定できません。 多くの管理職の人たちが「管理」を「監視してしっかり仕事をさせることだ。」と捉えているようであれば、部下がちゃんと働いているかを「監視」することに気が行ってしまいます。常に部下の周りを徘徊したり、事細かな業務報告を求めたり、リモートワークであればカメラの稼働を義務付けたり、このようなことを無意識のうちにやってしまうでしょう。部下が、威圧感や不快感を感じているにもかかわらず、です。 ヒトをモノのように「管理」してはいけない 思い込みとは怖いものです。冷静に考えたら、「監視」されて嬉しい...

-

2022.01.07 社会保険ワンポイントコラム

履歴書から「男・女」の選択肢が消えた!企業としてLGBTにどう取り組むか?

2021年4月に、厚生労働省が、履歴書の「性別欄の男女の選択肢」を廃止した様式例を公開しました。心と体の性が一致しないトランスジェンダー等の人々の要望に応え、性的少数者に配慮した取り組みです。今後多くの企業で活用することが期待されます。 LGBT等社会的少数者に対する差別をなくし、多様性を認める社会に変えていこうという動きが進んでいます。企業としてどう取り組むべきでしょうか。 新様式の履歴書とは? 厚生労働省はこれまで、公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会の様式例に基づき、男女選択欄のある履歴書を使用するように推奨していました。しかし、2020年7月に、トランスジェンダー等を支援する団体から性別欄の削除を求める要望があり、これを踏まえて新たな様式を検討していました。 今回公開された様式例では、性別欄は空欄になっており、注意書きとして「記載は任意です。未記載とすることも可能です」と書かれ、性別欄は任意での記入となりました。なお、「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目についても設けないことになっています。様式例に基...

-

2021.12.01 社会保険ワンポイントコラム

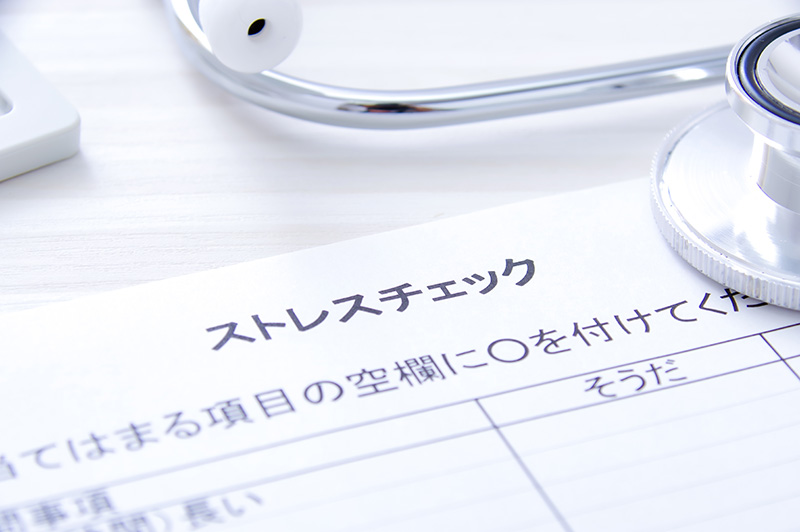

コロナ禍だからこそ押さえておきたい!労働者へのストレスチェックの方法

ここ数年、メンタル不調者が増加しています。特にコロナ禍では、密を避けるために人とのコミュニケーションが希薄になったり、テレワークや時差出勤で働き方や生活スタイルが変わったりと、社会の大きな変化により、より多くの方のストレス増加に繋がっています。 そんな中でも、会社としては労働者のメンタル不調を未然に防止したいものです。そこで今回は、「ストレスチェック制度」について改めて確認しておきましょう。 労働者50人以上の事業場ではストレスチェックが義務 「ストレスチェック」とは労働安全衛生法に定められている制度で、ストレスに関する質問票に労働者が回答し、それを集計・分析することで、自分のストレス状態を調べる検査です。労働者が50人以上の事業場では、2015年12月より、毎年1回、労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられていますので、ご存知の方も多いと思います。 実施手順は以下の通りです。 ① 労働者に質問票を配布し、記入してもらう 使用する質問票は、以下の3つが含まれていれば特に指定はありません。何を使えばよいかわからない場合には、国が推奨する質問票がありますし、専...

-

2021.11.22 社会保険ワンポイントコラム

共働き夫婦の子供はどちらの扶養? 令和3年8月からの健康保険の新基準を解説します。

共働きの夫婦が子供を健康保険の扶養に入れる場合について、令和3年8月から取扱基準が一部変更になっていることをご存じだろうか。この変更は、夫婦の年収差が少ない場合に子供の被扶養者認定を円滑に行うため、従前よりも基準が明確化されたものである。今回は、この健康保険の新しい被扶養者認定基準を整理してみよう。 夫婦の年収差「1割」が認定の分かれ目に 夫婦の両方が健康保険の被保険者であり、2人で家族を扶養する状態を夫婦共同扶養という。この場合、その夫婦の子供は健康保険上、夫と妻のどちらの被扶養者になるのか。この点につき、令和3年8月1日からは夫婦の年間収入の差に応じ、次のとおりとされている。 「年間収入が多いほうの親の年収額」に対する「夫婦の年間収入の差額」の割合が、 “1割超”の場合 …『年間収入が多い親』の被扶養者とする。 “1割以内”の場合…『主として生計を維持する親』の被扶養者とする。 例えば、年間収入が夫は350万円、妻は400万円の夫婦の場合、年間収入の差額である50万円(=妻400万円-夫350万円)は、年間収入が多い妻の年収の12.5%(=50 万円÷妻4...

-

2021.10.25 社会保険ワンポイントコラム

2021年インフルエンザの予防接種-今年もワクチンを打つことが推奨されます。それはなぜでしょうか?

インフルエンザは直接死因になる場合があるほか、特に高齢者ではインフルエンザ罹患後に他の種類の肺炎にかかって死につながることも多く、決して侮ることのできない疾患です。新型コロナウイルス感染症対策が功を奏したのか、昨シーズンすなわち2020年終わりから2021年初めにかけてインフルエンザは全く流行しませんでした。今年も同様の可能性があります。でも、今年もワクチンを打つことが推奨されます。それはなぜでしょうか? インフルエンザ大流行の可能性は否定できません! インフルエンザは広い意味での風邪の一種ですが、急な高熱や関節痛等が特徴的な冬に起きる疾患です。多い年では日本人の約1割が感染すると考えられています。ワクチンはあるのですが効果は確実ではなく、誰も接種しなければ100人が感染するところを50人に抑える程度です。そのうえウイルスに型が多く、4種類くらいの型に合わせて混合して作られるのですが、それ以外の型が流行する場合もあります。さらに効果が持続せず、翌年にはまた打つ必要があります。三種混合ワクチンなどが一生に1~3回打てば強い予防効果を持つことを考えると、インフルエンザワクチンは"劣...

-

2021.10.20 社会保険ワンポイントコラム

主な都道府県ごとの最低賃金と、最低賃金のチェック方法について確認しましょう

はじめに 2021年10月、最低賃金(企業が従業員に支払う賃金の最低額)は、全都道府県で一律28円引き上げることで昨年よりも大幅に上昇しました。昨年度は、引き上げを求める労働側とコロナ禍を理由に凍結を主張する経営側が合意に至らず1円の引き上げにとどまっていました。(実質据え置き) ここでは、主な都道府県ごとの金額と、最低賃金のチェック方法について解説します。 最低賃金の確認方法 まずは、最低賃金の決定方法ですが、地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力の3点を総合的に勘案して定めるものとされています。これらをもとに最低賃金審議会において議論した上で、都道府県労働局長が決定しています。 2021年の地域別最低賃金の一部を紹介すると、関東地域では以下のとおりとなります。 都道府県 最低賃金額(これまでの金額) 埼玉 956円(928円) 千葉 953円(925円) 東京 1,041円(1,013円) 神奈川 1,040円(1,012円) 最低賃金とは時給額を基準として決められるものなので、月給制で給与を...

-

2021.10.05 社会保険ワンポイントコラム

社員に愛される福利厚生の制度づくり-福利厚生制度がもたらすメリットと導入時の気をつけるべきポイント-

昨年に続く新型コロナウィルス感染拡大に伴う社会情勢は、企業や私たちの生活において大きな影響を与えています。自社に求められる労働環境とニーズは急速に多様化が進み、テレワークやWEB会議といった業務効率化の動きが一気に進みました。ピンチをチャンスと受け止め、新たな時代の変化に適応できる力を高めようとする姿勢が今まで以上に求められる時代になっています。また、社会問題である少子高齢化に伴う労働人口の更なる減少で、以前にも増して採用難の時代を迎えています。募集を出しても社員が集まらない、社員のモチベーションが維持できずに定着しない、社員同士の人間関係トラブルが絶えない・・・、そのような悩みはどこの会社でも多かれ少なかれ耳にします。自社の福利厚生制度を充実させて、社員のやる気をアップしたい。これは、尽きることのない永遠のテーマです。 今回は、福利厚生制度がもたらすメリットと導入時の気をつけるべきポイントについて解説します。 自社の現状を把握する まずは、直面している問題の原因がどこにあるのかを知る必要があります。どうしても問題が発生すると、起きてしまった事柄だけが一人歩きしてしまい、行き...

-

2021.10.01 新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルス感染症の現状と対策-ワクチン開発とデルタ株の出現、そして急速な収束-

これまでの流れ~ワクチン開発とデルタ株の出現、そして急速な収束 2020年に世界中で大流行した新型コロナウイルス感染症の研究はまれにみる速さで進みました。特にファイザー社やモデルナ社のワクチンの予防効果は90~95%と極めて高く、まさにゲームチェンジャーでした。ワクチンが広く行き渡れば新型コロナウイルスは脅威ではなくなる、と明るい展望が語られるようになり、実際ワクチン接種を早期に実施した国は流行の封じ込めにほぼ成功していました。そこで日本でも国を挙げてハイスピードでワクチン接種を開始しました。 このムードをがらりと変えたのが2021年春にインドで発生したデルタ株です。デルタ株の感染力は極めて高いうえ重症化するリスクも高く、従来株ではほとんどなかった20歳代、30歳代の死亡ケースすらあります。これが8月に関東や沖縄などで大流行しました。 さらに追い打ちをかけるように、ワクチンにより一度はコロナを封じ込めたイギリスやイスラエルなどで再度巨大な流行が起こりました。これに対してイスラエルでは追加ワクチン(ブースターワクチン)を打ち始め、非常に効果が高いということがわかってきました。日...

-

2021.09.20 社会保険ワンポイントコラム

中小企業でも副業・兼業は活用できる!大切なポイントを押さえておきましょう。

政府が推進する働き方改革を受け、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を2020年9月に改定しました。象徴的なのが、それまでは「許可制」としていたものを「届出制」とする、複雑となる労働時間の管理を「管理モデル」という手法で簡素化する、などでしょうか。先進的な大手企業では、このような環境変化に伴い自社の戦略的な人材開発として「副業・兼業」を積極的に活用し始めています。いわば、禁断の果実だったものを成長の果実へと発想の転換をしているわけです。 ただ、緩和されたとはいえ、多くの企業では「副業・兼業」の制度化に二の足を踏んでいるのが実情です。それは、経営者から見れば人材の流出や長時間労働を助長するのではないか、働く人の視点では賃金カットやリストラにつなげるステップとなるのではないか、といった予断があるからでしょう。 「副業・兼業」の2つの方法 ここで、「副業・兼業」制度を感覚的に一括りで捉えるのではなく、二つに分解してみると分かりやすくなります。一つは、「副業・兼業」元として、自社の社員を「副業・兼業」先へ送り出す方法です。二つ目は、逆に「副業・兼業」先として、外部の「...

-

2021.09.03 社会保険ワンポイントコラム

withコロナでも社員教育!オンライン研修のポイント

新型コロナウィルスの影響で、対面研修が実施しにくくなりました。それに代わり、オンライン研修を導入する企業が増加しています。パーソル総合研究所の「コロナ禍における研修のオンライン化に関する調査」では、「今後も既存の研修をオンラインに置き換えていきたい」と答えた企業の割合は8割を超えており、今後、オンライン研修が当たり前のものになっていくことが予想されます。 そこで今回は、オンラインでも研修効果を高めるポイントをご紹介します。 オンライン研修の特徴 どこからでも受講できる オンライン研修は、どこからでも参加が可能なため、受講者は研修のために出社・出張する必要がなくなります。会社にとっても、会議室を押さえる必要がありませんし、会社に複数の拠点があったとしても、1つの日程で全拠点の社員に研修を受講してもらうことも可能です。また、遠方で活躍する方に講師を依頼するハードルも対面研修よりは低くなります。このように、研修の「開催」という観点では、オンライン研修は非常に有効な手段です。 コミュニケーションがとりにくい 一方で、デメリットとしてよく挙げられるのは、講師や他の受講者との会話がしにく...

-

2021.08.25 社会保険ワンポイントコラム

ご存じですか?通年公募に変わり、今からでも申し込める「3つの補助金」

中小企業の生産性向上を目的とした『ものづくり補助金』『小規模事業者持続化補助金』『IT導入補助金』という3つの補助金があることをご存じだろうか。現在、いずれの補助金にも、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「低感染リスク型ビジネス枠」が設けられており、今からでも応募が可能である。今回は、これら3つの補助金の基本的な仕組みを整理しよう。 中小企業の生産性向上に2,300億円を予算付け 中小企業の生産性向上支援を目的とする『ものづくり補助金』『小規模事業者持続化補助金』『IT導入補助金』は、以前から設けられている制度である。 実は、これら3つの補助金に対して令和2年度は、従来のルールで補助を受ける仕組みの他に、コロナ禍の中小企業のための「特別枠」が設定されていた。「特別枠」の予算額は、令和2年度第1次補正予算で700億円、同第2次補正予算で1,000億円の計1,700億円が投入済みである。 さらに今回は、令和3年度当初予算と一体で令和2年度第3次補正予算が編成され、これまでの「特別枠」を「低感染リスク型ビジネス枠」に一新。予算額も2,300億円にアップし、計上されたものであ...

-

2021.08.05 社会保険ワンポイントコラム

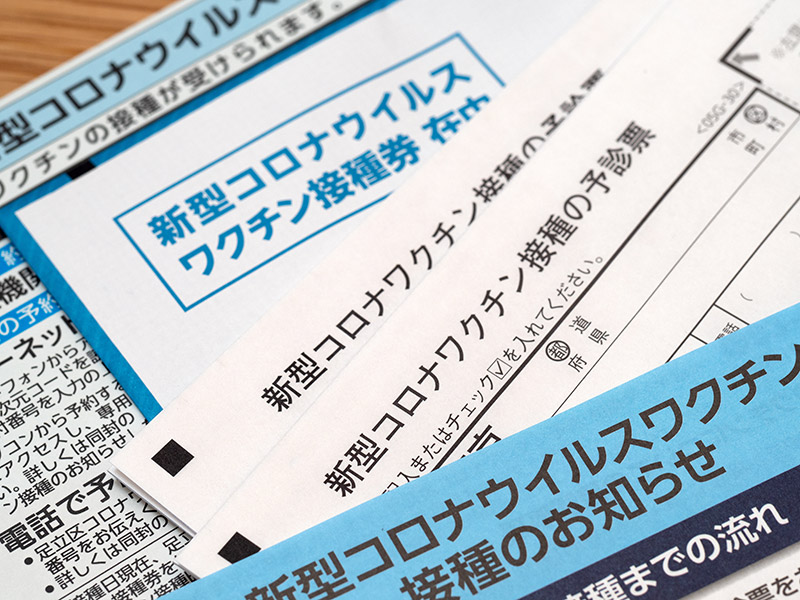

コロナのワクチン接種が始まった!会社が気を付ける点は?

政府は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、まん延の防止を図るべく、2021年2月17日より、ワクチン接種を開始しました。接種は、医療従事者等から始まり、64歳以下の一般接種も始まっていますので、既に2回目の接種を終えた方もいらっしゃるかもしれません。 ワクチン接種が進むなか、職域接種、特別有給休暇制度導入、奨励金の支給など企業としての対応は様々ですが、会社としてどう対応していけばよいでしょうか。会社として事前に知っておいた方が良い留意事項について解説します。 ワクチン接種にかかる時間は労働時間か? ワクチン接種後の副反応について、話題となっているようです。 これまでに認められている副反応としては、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられ、まれな頻度でアナフィラキシーが発生しています。コロナワクチン接種後に副反応が出ても困らないよう、週末に接種する方も増えているようです。そうなると、就業日での接種となるのですが、就業日に本人がワクチン接種を希望した場合、接種時間は労働時間扱いしなければならないのでしょうか。 接種にかかる時間は、使用者の指揮命令下に置...

-

2021.07.14 新型コロナウイルス関連情報

テレワークに潜むセキュリティリスクにどう向き合うか

新型コロナウィルスの影響で、出社の削減やテレワークが推奨されるようになりました。しかし、総務省の実施したテレワークセキュリティに係る実態調査(2020年12月~翌1月)によると、テレワーク導入時の課題の1位が「セキュリティの確保」となっており、セキュリティがテレワーク導入の壁の1つになっていることがわかります。 セキュリティリスクは何気ないところに潜んでいる テレワークのセキュリティ対策として、機器やツールの準備やペーパーレス化を思い浮かべる方も多いと思います。それらは当然必要な対策ですが、実は、何気ないところにもセキュリティリスクが潜んでいるのです。そしてこれらの多くは、1人1人の意識で対策できるものでもあります。以下でその一例を紹介していきます。 web会議での音声 web会議の際、イヤホンをしていてもこちらの発言は周囲に聞こえてしまいます。自宅の窓を開けたままにしていて外に声が漏れる、家族に会話が漏れるということは十分にあり得ます。個人情報や機密情報を扱う会議は出社して行う等、会議の目的と内容を明確にし、どこまでをテレワークで行うのかを判断することが求められます。 w...

トップ

トップ

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)