MENU

181件 41~60件を表示

-

2023.01.13 社会保険ワンポイントコラム

「男女間賃金格差情報の開示義務」をご存知ですか?

2022(令和4)年7月に女性活躍推進法の厚生労働省令が改正され、労働者が301人以上の企業に対して、男女の賃金の差異の情報の公表が新たに義務づけられました。今回は女性の活躍に関する情報公表項目に追加された「男女の賃金の差異」について、算出方法や情報公共についてご説明させていただきます。 男女の賃金の差異の算出方法 男女の賃金差異は、男性の賃金に対して、女性の賃金の割合を%で示します。そして、全ての労働者・正規労働者・非正規労働者の3区分に分けた公表が必要です。算出手順は次の流れになります。 (1)男性・女性、正規労働者・非正規労働者の4種類に分類 女性 男性 正規労働者 女性・正規 男性・正規 非正規労働者 女性・非正規 男性・非正規 (2)4種類の一事業年度の総賃金と人員数を算出 4種類に分類した区分ごとに、それぞれの総賃金と人員数を算出します。総賃金とは、賃金、賞与、手当など、労働の対象として使用者が労働者に支払う全てのものをいい、退職手当や通勤手当等はそれぞれ賃金から除外して計算しますので、源泉徴収簿を用いて総賃金を算出することをお勧め...

-

2023.01.05 社会保険ワンポイントコラム

労災はどちらの会社で手続きする?副業・兼業における労務管理のポイント

はじめに 新型コロナウイルスの影響も相まって、副業・兼業への関心が一気に高まっています。従業員が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由という考え方がありますので、原則的には副業・兼業を認める方向での検討が望ましいとされています。 しかし、企業には副業・兼業を認めるうえで本業にどのような支障をもたらすかを精査し、副業・兼業を一切認めない、あるいは条件付きで認める等の判断を入れる必要があります。 厚生労働省が公開している統計によると、正社員の副業を容認する企業は増加している一方、全面禁止としている企業も多く存在していることがわかります。 (出典)厚生労働省『副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定案について』P5 今回は、企業が副業・兼業を検討するときに知っておくべき、労働時間管理や健康管理のポイントについてお伝えします。 判断を入れる際のポイント 副業・兼業を希望する人が年々増加傾向にある中で、企業としてどのような方針を採るべきか悩むところです。 判断を入れる際のポイントは以下のとおりです。 ① 本業の仕事への支障 ② 働きすぎによる心身の健康...

-

2022.12.20 社会保険ワンポイントコラム

はじめての給与計算ソフト導入 押さえておくべきポイントは?

はじめに 今日はソリマチ給料王の認定インストラクター「SOI(Sorimachi Official Instructor)」である私が、はじめて自社で給与計算を行うお客様に対し日頃行っているサポートの流れに沿って、給与計算ソフト導入の際の押さえておくべきポイントについてご説明します。 給与計算ってどうやってやるの? 給与計算のやり方にもいろいろあります。やり方は大きく以下の3つです。 ① 手書きで行う。 ② Excelで行う。 ③ 給与計算ソフトを導入する。 ① 手書きで行う これが最も安価でお金をかけない方法です。それこそ100円ショップで売っているような複写式の給与明細書に手書きで記入する方法です。パソコンの知識も必要ありません。従業員が時給のアルバイト数名程度しかいないようなケースではこのやり方も有効です。給与から天引きするのは所得税と、あっても雇用保険料(週20時間以上の勤務の場合)ぐらいですので、給与計算も比較的シンプルです。 ただし、社会保険に入り始めると途端に給与計算が複雑化します。個人事業でアルバイト従業員が1名~4名程度の小規模事業者向きです。 ② Excel...

-

2022.12.09 社会保険ワンポイントコラム

会社は新卒社員の「配属ガチャ」否定に屈してはならない

「配属ガチャ」とは何でしょうか? 「○○ガチャ」という言葉に不案内な方もおられると思うので、まずこの意味を簡単に説明しましょう。そもそも「ガチャ」というのは、カプセルトイまたはカプセルトイの販売機のことです。「ガチャポン」「ガチャガチャ」といったほうが馴染みのある方も多いかもしれません。「ガチャ」の特徴は、この自動販売機に入っている数多くの商品の中から何が出てくるかは、購入してみないと分からないことです。 ここから派生した使われ方として、親を選べない「親ガチャ」とか、子を選べない「子ガチャ」、遺伝子を選べない「遺伝ガチャ」などなど、個人の努力ではどうしようもないものが「○○ガチャ」という言葉で表現されているようです。 このように、「出てくるものがランダムで選べない」というのが「ガチャ」の大きな特徴です。「配属ガチャ」というのは、新卒社員が入社予定の会社の希望する勤務地や職種に配属されるかどうかを「ガチャ」になぞらえた言葉です。今の若者はなぜ配属先を気にするのか。そして会社はこのような若者にどう対応すべきなのかを考えてみましょう。 「配属ガチャ」はなぜ敬遠されるのでしょうか 昔...

-

2022.12.01 社会保険ワンポイントコラム

管理職に昇格したら残業代不要?勘違いされやすい「管理監督者」を再確認

度々、「管理職には残業代が出ない」という言葉を耳にします。しかし、「管理職」とは誰のことを指すか正しく理解できているでしょうか。管理監督者の定義を勘違いしている会社も多くあり、その勘違いは未払残業代の観点からも実は大きなリスクです。 そろそろ来期の昇級・昇格を検討する時期を迎える会社もあることと思います。この機に「管理監督者」について再確認しましょう。 法律上の「管理監督者」とは誰か 労働基準法では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」は同法の一部の適用が除外されています。これに該当する労働者を一般的に「管理監督者」と呼んでいます。「管理監督者」という単語から、「管理職」のことを指すと考える方も多いですが、実はそれは危険な間違いです。 設けられている役職の種類や各役職に与えられる権限は、会社によって当然異なります。そのため、管理監督者は役職名とは関係なく、実際にどのような役割・待遇だったかで判断されます。現在では、これまでの判例や行政通達などを通じて下記のような内容を総合的に見て判断するとされています。 経営上の判断事項において、経営者と一体的な...

-

2022.11.16 社会保険ワンポイントコラム

インフルエンザは今年こそ流行する!?その原因と対策について

2022年8月9日、日本感染症学会は今シーズンのインフルエンザに関する提言を出しました。今年はインフルエンザ、それもA香港型と言われる毒性が強いタイプが流行する危険が高く、下手をすると大流行するというものです。 そもそもインフルエンザとは ここでインフルエンザについて復習しておきましょう。インフルエンザは広い意味での風邪の一種で冬(12月~3月)に流行しインフルエンザウイルスがのどや鼻から体内に入ることで感染します。通常の風邪と違って、急に39度を超えるような非常に高い熱が出てつらいというのが特徴です。 また高齢者においてはインフルエンザが治った後に肺が「荒れて」おり、そのあとに別の菌が入って肺炎を起こして命に関わることが知られています。また小児においては稀にけいれん、意識障害などの症状を起こし命に関わることや後遺症が残ることが知られています。これはインフルエンザ脳症と言われるものです。 なぜ今年は流行する? さてなぜインフルエンザは今年流行する危険が高いと言われているのでしょう。いくつかの原因があります。第一にこの2年、新型コロナに対して世界中の人がマスクや対人距離をとる、...

-

2022.10.28 社会保険ワンポイントコラム

2022年10月から社会保険の給付金受け取りが簡単に!?「公金受取口座登録制度」とは

公金受取口座登録制度という仕組みをご存じだろうか。2022年10月からはこの制度を利用し、健康保険の傷病手当金や雇用保険の育児休業給付金などの受け取りが可能になっている。そこで今回は、公金受取口座登録制度を利用した社会保険の給付金受け取りについて見てみよう。 公金受取口座の利用で給付金の申請が簡便に 公金受取口座登録制度とは公的な給付金などの受け取りに使用する目的で、自身の預金口座をマイナンバーと一緒にデジタル庁に事前登録する制度である。登録した口座を公金受取口座と呼び、給付金申請時に同口座への振り込みを指定することで、申請書への預金口座の記載や預金通帳のコピーの添付などが不要になる。そのため、従前よりも申請手続きが簡便になり、迅速な支払いを受けられるとされている。 公金受取口座での給付金の受け取りは、2022年10月以降、準備が整った団体から順次開始することとされていた。そのため、労災保険、雇用保険及び健保組合が運営する健康保険の給付については2022年10月11日から、厚生年金保険の給付ついては2022年10月31日から公金受取口座での受け取りが可能になっている。 ただ...

-

2022.10.26 社会保険ワンポイントコラム

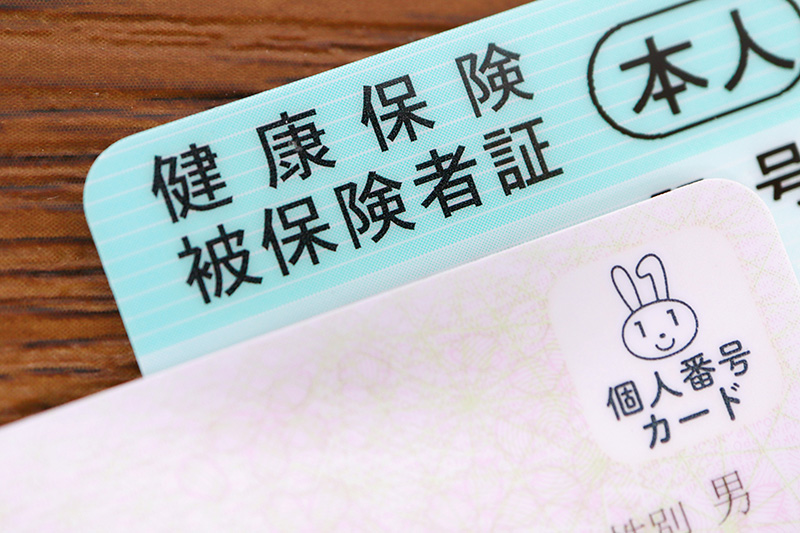

2024年秋、健康保険証がマイナンバーカードに!知っておきたいメリット・デメリット

河野デジタル相は10月13日、記者会見にて「現在の健康保険証を廃止し、マイナカードと一体化した『マイナ保険証』を原則とする」という政府の方針を発表しました。2024年秋以降、病院での診療や薬局での薬の購入は原則、健康保険証と一体化したマイナンバーカードで行われることになります。現行の健康保険証は使えなくなるのです。 マイナンバーカード一体化の背景 健康保険証とマイナンバーカードの一体化を言い換えると「マイナンバーカード所持の義務化」です。日本は国民皆保険制度を採用しており、健康保険への加入は義務付けられています。加入の事実を示すのが健康保険証なのですが、「健康保険証=マイナンバーカード」になれば、健康保険に加入している人全員、マイナンバーカードを持つ必要が生じるのです。 なぜ政府は、このような方針を打ち出したのでしょうか。背景には次の2つがあります。 ポイント事業をしても取得率が50%未満 1つ目の理由は「マイナンバーカードがなかなか普及しないから」です。2016年1月にマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタート、同時にマイナンバーカードの交付が始まりました。6年超が...

-

2022.10.05 社会保険ワンポイントコラム

勤務時間外等に連絡を拒否できる「つながらない権利」をご存知ですか?

テレワーク(在宅勤務)が急激に普及した一方で、課題も明らかになってきました。今回はその一つである「つながらない権利」についてご説明させていただきます。 「つながらない権利」とは 「つながらない権利」とは、従業員が勤務時間外に、仕事上の電話・メールなどの一切の連絡を拒否できる権利のことをいいます。つながらない権利は、海外で先行して議論されていますが、日本でも厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」等で明示されるようになりました。 テレワークは、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減等、労働者にとってメリットがあると言われています。一方で、働く時間や場所が変わったことで、メールや電話等が時間外等にも増え、労働者の生活時間帯の確保に支障が生じてしまうという課題も増えてきました。 そこで、「つながらない権利」を守るために企業がとるべき具体的な行動対策としては、次のような手法が考えられますので、ご参考ください。 &nbs...

-

2022.09.26 社会保険ワンポイントコラム

意外と知らない採用のポイント!面接で「採ってはいけない人材」を見極めるコツ

様々な企業へ研修に伺う中で、よく聞く悩みの一つが「若手が育たない」ということです。そこには世代間ギャップや育成システムの欠如等、別の課題もあるものの、入口段階である採用の影響は大きく、ここで失敗すると後々大きな損害をもたらします。「採ってはいけない人材」とは、企業存続の上で悪影響を及ぼす可能性のある人材をいいます。職場の上司の仕事を阻害し、周りの人間のモチベーションを下げ、企業ブランドを傷つける、そのような人材はあらかじめ採用しないよう気をつける必要があります。今回はどのような人材に注意が必要なのか、またその見極め方についてお伝えします。 問題と感じる社員の共通点 大学生の就活支援をしている中で感じることは、内定を取れる学生は何社も内定を取り、逆に取れない学生は全く取れないという二極化です。それぞれ企業が求める人物像は異なるはずなのに、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか。それは企業側が欲しい人物像に共通点があるためです。また、どの企業でも「問題と感じる社員」にも共通点があります。 当たり前の行動ができない人材 まず、社会人としての当たり前の行動ができない人材です。新入社...

-

2022.09.08 社会保険ワンポイントコラム

改正育児介護休業法の施行第2弾!2022年10月から会社に求められることとは

働き方改革の一環として改正された育児介護休業法が、今年4月から順次施行されています。10月は産後パパ育休とも呼ばれる休業制度の影響で男性の育休取得が頻繁に取り上げられ注目されていますが、性別に関わらずすべての育休取得者に影響する改正も含まれています。4月施行の内容に加え、10月から何が変わるのかもきちんと押さえておきましょう。 出生時育児休業(産後パパ育休)の新設 10月の施行で最も大きな改正は、出生時育児休業の新設です。これは、出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児のための休業です。この「出生後8週間」という期間は、出産した女性にとっては産後休業の期間です。そのため、多くのケースでは男性が取得することが想定され、「産後パパ育休」とも呼ばれています(以降、「産後パパ育休」)。出生後8週間を境に、8週間までを「産後パパ育休」、8週間からを「育児休業」、と呼び名が変わることも押さえておきましょう。 また、産後パパ育休の新設に伴い、従来あった「パパ休暇」は9月30日をもって廃止されます。 産後パパ育休の概要は以下の通りです。 対象期間 子の出生後8週間以内に4週間まで取...

-

2022.08.31 社会保険ワンポイントコラム

誰もが働きやすい職場環境をつくるために!事業主の努力義務とされる、労働関係法令で定める「~推進者」とは?

確実に法令を遵守するために 労働関係法令には、働きやすい職場環境をつくることなどを目的に「事業主は、~推進者を選任するよう努めなければならない」というような条文が多くあります。「努めなければならない」ですので義務ではなく、努力義務となります。ただでさえ、遵守義務が求められる法律が多い中で、努力義務となるとそこまで手が回らないと感じるかもしれません。 しかし、法律で多くの義務が定められているからこそ、「~推進者」を選任することで、その義務を遵守するための取組を確実に行うことへとつながっていきます。 労働関係法令で定める「~推進者(管理者)」 今回は、各労働関係法令で定める①~⑥の「~推進者(管理者)」の内容をご紹介します。 それぞれの内容で示されている『機能するためのポイント』もぜひご参考ください。 ①高年齢者雇用等推進者 【法律】高年齢者雇用安定法(第11条) 【主な役割】高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備の業務 ~機能するためのポイント~ 「エイジフレンドリーガイドライン」を遵守しよう! 令和2年3月に、厚生労働省が策定した「高年齢労働者...

-

2022.08.19 社会保険ワンポイントコラム

東海道新幹線の誕生PartⅡ~イノベーションを生み出す経営者の役割

前回は「東海道新幹線の誕生~異分野の技術者とサーバント・リーダー」と題して、戦後日本復興のシンボルともいえる東海道新幹線が異分野の若手技術者と、それを支えたサーバントリーダーとの相乗効果によって誕生したことをお話しました。そして、現代のような先行き不透明な時代にも、このような経験則が通用するであろうことを説きました。今回は、その続編として、他の「イノベーション」の例を挙げながら、「イノベーション」を起こすために最も大切な条件とは何なのかを解説していきます。 シュンペーターのイノベーション イノベーションの父とも言われる経済学者のヨーゼフ・シュンペーターは、「イノベーションとは新結合(New Combinatin)」だと述べています。つまり、「イノベーション」は、「無」から起こるのではなく、「既存の知(すでに保有している)」と「既存の知(まだ保有していない)」が結びつくことによって生まれる「新しい知」のことであるという意味です。 ビートルズの誕生もイノベーション 興味が湧くイノベーションの例を紹介しましょう。筆者の世代にとっては、音楽の神様ともいえる「ビートルズ」の誕生秘話で...

-

2022.08.11 社会保険ワンポイントコラム

メンタルヘルス不調の社員を早期発見するコツと対策

1960年代に日本は第3次産業が最も多い割合を占める国となりました。以来第3次産業の割合は増え続け、それとともに労働者のメンタルヘルス不調が産業衛生の大きな問題となっています。今回はメンタルヘルス不調の社員を早期発見するコツについてお話しします。 ストレスチェックは目的が違う 最初に強調しておきたいのは、ストレスチェック制度はメンタルヘルス不調の早期発見のためにあるわけではないということです。同制度の目的は二つです。まず受検した方が自分自身にストレスが溜まっているかどうかを確認すること。ストレスは自分自身で気づいていないことも多いからです。第二に、ストレスの高い従業員が多く存在する部署等があれば、これをきっかけに原因の解明や改善につなげることです。 着目点はKAPEや「2週間ルール」 ではどうやって早期発見すればいいのでしょうか。産業保健の世界ではKAPEを重視するべきだとされています。 K:勤怠=欠勤、突発休み、遅刻、早退など勤怠の乱れ A:安全=職場で安全行動をとっているか P:パフォーマンス=パフォーマンスが低下していないか E:影響=周囲への悪影響を及ぼしていないか 勤...

-

2022.07.15 社会保険ワンポイントコラム

来年から中小企業の割増賃金率が引き上げに!法改正の内容と対応について

大企業においては、2010年4月から月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられておりましたが、いよいよ来年4月から中小企業にも適用されます。法改正の内容と必要な対応について解説します。 割増賃金とは 使用者は、原則として労働者に、1週間に40時間、1日に8時間(法定労働時間)を超えて労働させてはならず、また、毎週1日(または4週4日)以上の休日(法定休日)を与えなければならないとされています。(労働基準法第32条、同法35条) ただし、当該事業場で労働基準法第36条による時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を締結した場合は、法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させることができるとされています。そして、使用者が時間外・休日労働をさせた場合は、労働者に対して、通常の賃金を割増した賃金(割増賃金)を支払う必要があります。また、午後10時から午前5時の深夜時間帯に労働させた場合も、深夜労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。 その際の割増率を「割増賃金率」といい、労働基準法第37条で次のように定められています。 割増賃金率 ...

-

2022.07.01 社会保険ワンポイントコラム

【夏のボーナス支給】社会保険料が不要になる「標準賞与額の上限額」とは

社員に賞与を支給した場合、必ずしも賞与の全額に社会保険料がかかるとは限らない。保険料計算の基になる標準賞与額には、保険料賦課の限度を定める「上限額」があるからである。今回はこの点を整理しよう。 厚生年金は「暦月で150万円」が上限 企業が社員に賞与を支給した場合、賞与にかかる厚生年金や健康保険の保険料は、支給額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率を乗じて決定される。ただし、標準賞与額には上限額が定められている。 厚生年金の場合、標準賞与額の上限額は150万円である。仮に、200万円の賞与が支給されても標準賞与額は150万円とされ、この額を基礎に保険料額が決定される。つまり、150万円を超過する部分には保険料がかからないわけである。 なお、賞与が同一月に複数回支給された場合には、標準賞与額の上限額は賞与を支給するたびに適用されるのではなく、1カ月の総支給額に対して適用される。 例えば、7月10日に100万円、同月30日に100万円の賞与が支給されたとする。このケースでは、1回の賞与支給額はいずれも、標準賞与額の上限額に満たない金額である。 しかしながら、上限...

-

2022.06.08 社会保険ワンポイントコラム

最近のインターンシップの傾向は?統計に見る三つのポイント

最近のインターンシップの傾向 日本労働組合総連合会「入社前後のトラブルに関する調査2022」によりますと、卒業後に最初に就職した企業を離職した人の離職理由の1位は、「仕事が自分に合わない」とのことです。企業情報や労働条件は就職活動中に調査しているかと思いますが、仕事が合うかどうかは体験してみないと分かりません。 最近では学生にとって一般的になってきたインターンシップ(職業体験)はどのような傾向にあるのでしょうか。以下に、三つの統計結果をご紹介させていただきます。 ①「マイナビ2023年卒インターンシップ・就職活動準備実態調査」によりますと、インターンシップ等への参加意欲は、55.9%が「絶対に参加したい」、38.1%が「できれば参加したい」と回答し、94.0%もの学生に参加意欲があり、一人当たり平均6.6社に参加していることが分かります。 ②経済産業省産業人材政策室「学生・企業の接続において長期インターンシップが与える効果についての検討会調査報告」によりますと、期間が最も長いインターンシップ実施企業に入社する割合が高いということが分かります。また、参加したいインターンシ...

-

2022.06.02 社会保険ワンポイントコラム

入社式まで内定者をどう繋ぎ止めるか?内定者フォローの成功事例

就職みらい研究所(株式会社リクルート)の就職白書2022によると、2022年卒大学生、大学院生が内定を獲得した企業数は平均2.46社。就職活動を終了した理由は「内定を獲得した企業に入社したいと思ったから」と87.1%の学生が回答しているのに対し、「できるだけ早く内定を取得し、就職活動をやめたかったから」と答えた学生も27.8%います。 内定を出してから、入社式まで内定者をどう繋ぎ止めるか。「内定者フォロー」とは、内定を出した学生の内定辞退を防ぐために企業が実施する一連の施策のことをいいます。 内定者フォローの目的を再確認しましょう 内定フォローの目的は以下の3点です。 内定辞退を防ぐこと 早期に会社に馴染めるようにすること 早期退職を防止すること 入社後3年間で3割が辞めると言われていますが、現在は内定と同時に転職サイトに登録する若者も少なくないそうです。会社に対するこだわりの薄い学生が増えている中、企業側はどのような施策をとればよいのでしょうか。 Z世代は"会社に対して安心感が持てるかどうか?" まずはZ世代と呼ばれる内定者の特徴を押...

-

2022.05.14 社会保険ワンポイントコラム

発達障害の方が能力を発揮するために、職場が配慮すべきポイントは?

主な「発達障害」の分類 「発達障害」とは、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態のことです。まず初めに、代表的な3つの「発達障害」の分類をご紹介します。 各障害の内容は、厚生労働省サイト「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス 総合サイト」より抜粋したものです。 ① 自閉スペクトラム症 コミュニケーションの場面で、言葉や視線、表情、身振りなどを用いて相互的にやりとりをしたり、自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを読み取ったりすることが苦手です。また、特定のことに強い関心をもっていたり、こだわりが強かったりします。また、感覚の過敏さを持ち合わせている場合もあります。 ② 注意欠如・多動性障害(ADHD) 発達年齢に比べて、落ち着きがない、待てない(多動性-衝動性)、注意が持続しにくい、作業にミスが多い(不注意)といった特性があります。多動性−衝動性と不注意の両方が認められる場合も、いずれか一方が認められる場合もあります。 ③ 学習障害(LD) 全般的な知的発達には問題がないのに、読む、書く、計算するなど特定の学習のみに困難が...

-

2022.05.02 社会保険ワンポイントコラム

東海道新幹線の誕生~異分野の技術者とサーバント・リーダー

もはや戦後ではない 筆者の生まれた1956年は「もはや戦後ではない」と経済白書で宣言された年です。「東海道新幹線」が東京~新大阪間で開業したのが、それから約10年後の1964年でした。まだまだ戦後の痕跡があちこちに見られ、ほとんどの道路は未舗装で、公衆衛生も黎明期でした。 この年は、「東京オリンピック」開催の年でもあったのですが、聖火リレーランナーを務めた従兄を沿道から応援した記憶が甦ってきます。さて、「新幹線」は英語でも通用するほど海外でも浸透し、日本の誇るべき資産となっていますが、開業前の東京~大阪間は「つばめ」や「こだま」といった特急電車で所要7~8時間でした。それが4時間(翌年からは3時間10分)に短縮されたわけですから、まさに「夢の超特急」だったのです。1964年は10月1日が「東海道新幹線」開業、10月10日に「東京オリンピック」開会式、と九州の片田舎にも彼方の羨ましい光景が白黒画面から飛び込んできました。 高速鉄道化は一大国家プロジェクト このような時代背景の中、当時70歳代の第4代国鉄総裁・十河信二氏と鉄道事故の責任をとって国鉄を辞していた50歳代の島秀雄氏の復...

トップ

トップ

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)