MENU

896件 421~440件を表示

-

2022.11.07 IT・ガジェット情報

【家電ライターが解説】SOHOからオフィスビルまで事務所に置きたい加湿器 厳選7機種

11月になるとそろそろ暖房の季節。そんななか社員からは「事務所が乾燥していて肌、喉、鼻の調子が悪くなる」という声をよく聞きます。ここではSOHO的な小さな事務所から、オフィスビルのような広い事務所まで、数ある加湿器の中でどれがいいのかを説明していきます。 そもそも加湿器が必要な暖房と不要な暖房 暖房機器によっては加湿器を使わなくてもいいものがあります。それは石油やガスを燃やすタイプの暖房です。これらの機器は燃料を燃やすと二酸化炭素と同時に水分も発生します。例えば灯油1Lを燃やすと約1Lの水分が発生するので、これに加湿器を加えると加湿しすぎで結露の原因になります。 [caption id="attachment_10426" align="aligncenter" width="800"] 石油・ガスファンヒーターは加湿器不要[/caption] [caption id="attachment_10427" align="aligncenter" width="800"] 燃料を燃やさないエアコンや電気ヒーターは加湿器が必須[/caption] 逆に加湿器がマストになるのは...

-

2022.10.28 社会保険ワンポイントコラム

2022年10月から社会保険の給付金受け取りが簡単に!?「公金受取口座登録制度」とは

公金受取口座登録制度という仕組みをご存じだろうか。2022年10月からはこの制度を利用し、健康保険の傷病手当金や雇用保険の育児休業給付金などの受け取りが可能になっている。そこで今回は、公金受取口座登録制度を利用した社会保険の給付金受け取りについて見てみよう。 公金受取口座の利用で給付金の申請が簡便に 公金受取口座登録制度とは公的な給付金などの受け取りに使用する目的で、自身の預金口座をマイナンバーと一緒にデジタル庁に事前登録する制度である。登録した口座を公金受取口座と呼び、給付金申請時に同口座への振り込みを指定することで、申請書への預金口座の記載や預金通帳のコピーの添付などが不要になる。そのため、従前よりも申請手続きが簡便になり、迅速な支払いを受けられるとされている。 公金受取口座での給付金の受け取りは、2022年10月以降、準備が整った団体から順次開始することとされていた。そのため、労災保険、雇用保険及び健保組合が運営する健康保険の給付については2022年10月11日から、厚生年金保険の給付ついては2022年10月31日から公金受取口座での受け取りが可能になっている。 ただ...

-

2022.10.26 社会保険ワンポイントコラム

2024年秋、健康保険証がマイナンバーカードに!知っておきたいメリット・デメリット

河野デジタル相は10月13日、記者会見にて「現在の健康保険証を廃止し、マイナカードと一体化した『マイナ保険証』を原則とする」という政府の方針を発表しました。2024年秋以降、病院での診療や薬局での薬の購入は原則、健康保険証と一体化したマイナンバーカードで行われることになります。現行の健康保険証は使えなくなるのです。 マイナンバーカード一体化の背景 健康保険証とマイナンバーカードの一体化を言い換えると「マイナンバーカード所持の義務化」です。日本は国民皆保険制度を採用しており、健康保険への加入は義務付けられています。加入の事実を示すのが健康保険証なのですが、「健康保険証=マイナンバーカード」になれば、健康保険に加入している人全員、マイナンバーカードを持つ必要が生じるのです。 なぜ政府は、このような方針を打ち出したのでしょうか。背景には次の2つがあります。 ポイント事業をしても取得率が50%未満 1つ目の理由は「マイナンバーカードがなかなか普及しないから」です。2016年1月にマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタート、同時にマイナンバーカードの交付が始まりました。6年超が...

-

2022.10.25 税務ニュース

事業承継の際には税負担を軽減できる?特例事業承継税制について

中小企業は日本の企業数の約99%、従業員数の約69%を占めており、地域経済を支える基盤として重要な役割を担っています「(出典)中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数(2016年6月時点)」。一方で、中小企業の経営者のうち65歳以上の経営者が全体の4割を占め、中小企業の経営者の引退年齢が67歳~70歳と言われていることを鑑みると、今後5年から10年で中小企業の約半数が世代交代の時期に差し掛かるとみられています。日本経済の基盤である中小企業がこれまで培ってきた経営資源を次世代に承継していくことは喫緊の課題であり、事業承継は社会的な問題といえます。 1. 事業承継とは 事業承継とは文字通り「事業」そのものを「承継」する取組であり、会社の経営権を後継者に引き継ぐことです。事業承継で引き継ぐものとしては、「人」「資産」「知的資産」の三つの要素があります。「人」とは経営にあたる後継者を指し、「資産」とは自社の株式、事業用資産、資金等、「知的資産」とは目に見えない(形がない)資産で、経営理念、人脈や顧客との信頼関係、チームワークや組織力、ブランドや人材力などがそれにあたります。 出典:中...

-

2022.10.24 IT・ガジェット情報

<連載>フリーランスが知っておきたい、「ロジカルで美しい」プレゼン資料作成術 ―【シリーズ第6回】アニメーション機能の活用法

独立すると、営業活動・ビジネスパートナー探し・資金調達などでご自身のビジネスをプレゼンする場面があります。人によってはセミナーに登壇して人前でプレゼンする機会もあることでしょう。 このシリーズでは、ロジカルで美しいプレゼン資料の作成技術を、全7回にわたって解説します。 第1回 プレゼンの骨格をロジカルに組み立てる 第2回 各ページの内容をロジカルに構成する 第3回 美しい資料で表現する 第4回 パワーポイントの使い方 ~時短ワザ~ 第5回 パワーポイントの使い方 ~図解入門~ 第6回 パワーポイントの使い方 ~アニメーションの活用法~ ←今回はここ 第7回 投影資料と配付資料の使い分け 前回の第5回では図解の技術を取り上げました。今回はパワーポイントのアニメーション機能の活用法を取り上げます。 アニメーション機能を使う目的は「華やかさ」だけではない 画面やスクリーンに投影されるプレゼン資料では、アニメーション機能が使われることがあります。パワーポイントのアニメーション機能には楽しい動きがたくさん用意されていて、華やかな動きをつけると場が盛り上がりますね。 しかし、プレゼンで...

-

2022.10.21 税務ニュース

電子インボイスは義務化される?電子インボイスと消費税インボイス制度の関係と今後の課題について解説。

2023年10月からスタートする消費税インボイス制度への移行が迫る中、電子インボイス(デジタルインボイス)への関心が高まっています。 本コラムでは、事業者のバックオフィス業務の効率化や生産性の向上を図る観点から普及が進められている電子インボイスのしくみや今後の課題について、やさしく解説します。 電子インボイス導入のきっかけ 電子インボイス導入のきっかけはコロナ禍といわれています。 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、リモートワーク環境での請求業務への対応が課題になりました。これを契機にデジタル化(Digitalization)の必要性が認識され、官民連携のもと電子インボイス導入に向けての取組みがはじまりました。 2020年7月、会計・業務システムベンダーなどの民間が中心となり電子インボイス推進協議会(EIPA:E-Invoice Promotion Association、現「デジタルインボイス推進協議会」)が設立されました。2021年9月のデジタル庁の発足を経て、標準化された電子インボイスの普及を図るフェーズに至っています。現在は、2023年10月に開...

-

2022.10.20 税務ニュース

節電ポイントやマイナポイントには税金がかかる?ポイントと税金の関係について解説。

ポイントをもらったり使ったりした場合、税金がかかるのでしょうか? 本コラムでは、企業ポイントと税金の関係について、やさしく解説します。 ポイントと税金の関係は「値引き」かどうかで判断 近年の電力不足問題の深刻化を受けて「節電ポイント」の導入が進められています。 電力需要の逼迫が懸念されるため、各家庭に節電を促すのが目的です。電力会社が開催する節電キャンペーンや省エネプログラムに参加し、その内容に応じて節電ポイントが付与されます。 政府が実施する「ポイント政策」は、ほかにマイナポイントや消費税の増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元などが記憶に新しいところです。 この「ポイント」には税金がかかるのでしょうか? その判断の要点は「値引き」かどうかです。 この点について、国税庁は、個人が商品を購入するときに付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象にならないものとして取り扱うと説明しています。 マイナポイントや節電ポイントは「通常の商取引における値引き」とは同視できないため、課税対象になるのです。 ...

-

2022.10.18 起業応援・創業ガイド

【創業ガイド Vol.11】専門家に報酬を支払ったりするときに発生する法人の源泉徴収手続きとは?

法人設立して事業が開始したら従業員に給与を払ったり、専門家に報酬を支払ったりすることになります。この時に必ず知っておくべき手続きに、「源泉徴収」があります。 源泉徴収の手続きは、個人事業の方も一定の場合に必要となりますが、今回は、法人が源泉徴収を行う場合に限定して、その手続きや流れ、注意点をまとめています。 源泉徴収制度とは? 源泉徴収制度とは、給与や報酬を支払う事業者(法人)が給与や報酬を支払う際に、所得税を差し引いて、給与や報酬を支払う事業者(法人)が代わりに国に納付をする制度です。 源泉徴収の対象は? 源泉徴収の対象は、支払先が「個人」の場合と「法人」の場合で異なります。 たとえば以下の場合などで源泉徴収が必要となります。 法人が個人のライターさんに原稿料を支払った場合 大学教授に講演会を御願いした場合 個人に対して支払う場合の源泉徴収の対象 源泉徴収の対象となるものは、下記の通りです。 給与所得 原稿料や講演料 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 プ...

-

2022.10.15 中小企業おすすめ情報

IC勤怠管理との連携を活用したソリマチ給料王の最大活用法

はじめに 今日はソリマチ給料王ユーザーである私が日頃行っているソリマチ給料王の上手な活用方法についてご紹介します。あくまでもユーザーとしての一事例ですので、参考までに読んでいただけたらと思います。 IC勤怠管理とは? 働き方改革のひとつとして、2019年4月の労働安全衛生法の改正により、「従業員の労働時間の把握」が義務化されました。厚生労働省は「原則、労働時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」として定めています。“客観的”という観点から、厚生労働省ではタイムカードやICカードを使った勤怠管理を推奨しています。 最近ではICカードを使った勤怠管理もとても身近になってきて、紙のタイムカードからICカードを使ったIC勤怠管理へ移行する会社も増えてきました。日頃日常的に利用している交通系ICカード(Suica、PASMOなど)を出退勤打刻用のICカードとして使用することも可能です。また、スマホにカード情報を入れている場合はスマホをかざして使用することもできます。交通系ICカードになじみのない場合は、Amazonで無地のICカードも...

-

2022.10.13 中小企業おすすめ情報

場合によっては損害賠償が発生するケースも!?監査役の業務と責任を詳しく解説!

監査役って、何をする人ですか? 会社を作るときに、「定款のひな形に、取締役や監査役があるようだ」と設置したものの、何をする役割なのかよく分からない、という企業からのご質問をよくいただきます。 監査役とは、会社の経営が正しく行われているかを検査する人です。 経営を行うのは、取締役です。しかし、取締役が、会社のためとは言えない方針をとる場合があります。監査役は会社の経営を客観的に見て、その経営をすべきか、すべきではないかを会社に伝えなくてはなりません。 監査役には、会計だけを監査する監査役と、会計だけに限らず、経営まで監査する監査役の2種類があります。会計だけの監査に限定する場合は、定款でその旨が定めてあります。ご自身の会社の監査役は、会計だけの監査をするのか、経営まで監査する監査役なのか、ご不明な場合には、登記簿謄本にも記載がありますので、確認をされた方が良いと思います。 さて、実際のところ、監査役の業務とは、何をどのように行うのでしょうか? 会計に限定された監査役の場合、領収書と会社の会計帳簿、貸借対照表や損益計算書の計算が合っているか、などの検査をします。 ちなみに、...

-

2022.10.12 農家おすすめ情報

明解!農業者はじめ取引先事業者へ!消費税インボイス経過措置・独占禁止法等

消費税インボイス登録に関する経過措置の適用期間延長 2023年10月1日にスタートするインボイス制度、2022年4月に消費税法等の一部が改正された。今回、農業版消費税インボイス制度について、農業者側は法改正された部分及び取引する事業会社側は独占禁止法等について解説するのでぜひ参考にしていただきたい。これから消費税インボイスの準備を検討している方は以前の記事と合わせて確認してほしい。記事の記載にあたり国税庁及び財務省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りする。 インボイス発行事業者の登録については、農業者(免税事業者)が、2023年10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受けた場合は、登録を受けた日からインボイス発行事業者となることができる経過措置が設けられているが、当該経過措置の適用期間が延長され、2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間においても、登録を受けた日からインボイス発行事業者となることができることとなった。 経過措置とは 従来の法律から新しい法律に移行する際に、不...

-

2022.10.11 税務ニュース

収益事業課税とは?NPOに対する課税の仕組みを解説

NPO法人に対して法人税がどのように課税されるのかは誤解も多く、分かりにくい部分です。例えば、一切課税されない、利益が出る事業に対しては課税されるといったような誤った認識を見聞きすることも少なくありません。そのため、本来は確定申告が必要であるにも関わらず申告をしていなかった例や、法人税が課税されない事業も含めて申告をしていたという例もあります。 今回は、NPO法人に対しての課税の仕組みについて解説します。 NPO法人への課税の考え方 NPO法人の法人税の納税義務は株式会社などの普通法人と異なり、法人税法上の収益事業に対してのみ課税されます。収益事業とは、①限定列挙された34業種であること、②継続して行われるものであること、③事業場を設けて行われるものであること、の3つの要件を満たすものです。つまり、34業種に該当する収益があったとしても、それが単発のイベント等であり継続しないものであれば収益事業には該当しないということです。 この背景にあるのは、イコールフッティング論といわれるものであり、これは営利法人と競合する事業については競争条件の公平等を図るべきという考え方です。その...

-

2022.10.07 税務ニュース

災害を被ったら農家の税金はどうなる?救済策を解説(その2)

前回に引き続き、今回も農家が被災したときの税金対策をお伝えします。今回は「納める税金を抑える方法」です。 事業での救済策①事業用資産に被災したときの損失計上と繰越・繰戻 農機具や農作物が被災し、損害が生じたら、損失部分は必要経費に計上できます。他の所得と損益通算をしても残る赤字は、翌年以後に繰り越したりできます。 ■計上する損失額 災害によって生じた事業用資産や棚卸資産の損失金額です。具体的には次のようなものとなります。 ■滅失した農機具などの固定資産 災害で滅失した日時点で「仮に譲渡したら」を前提として計算した取得費 ■収穫した稲や野菜、果実などの棚卸資産 被災して廃棄するしかなくなったもの…被災直前に「もしも出荷していたら」を前提に計算した金額。毎年の棚卸で用いている方法で評価して計算する(総平均法、先入先出法など) 売れるけど価値が下がったもの…「1の出荷前提で計算した金額-被災直後の農作物の評価額」 ■未収穫の農作物 「農作物の種苗費、肥料代、人件費その他経費などの合計額-収穫できたときの農作物の価額の合計額」 ■土砂などの障害物の除去費用 ...

-

2022.10.05 社会保険ワンポイントコラム

勤務時間外等に連絡を拒否できる「つながらない権利」をご存知ですか?

テレワーク(在宅勤務)が急激に普及した一方で、課題も明らかになってきました。今回はその一つである「つながらない権利」についてご説明させていただきます。 「つながらない権利」とは 「つながらない権利」とは、従業員が勤務時間外に、仕事上の電話・メールなどの一切の連絡を拒否できる権利のことをいいます。つながらない権利は、海外で先行して議論されていますが、日本でも厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」等で明示されるようになりました。 テレワークは、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減等、労働者にとってメリットがあると言われています。一方で、働く時間や場所が変わったことで、メールや電話等が時間外等にも増え、労働者の生活時間帯の確保に支障が生じてしまうという課題も増えてきました。 そこで、「つながらない権利」を守るために企業がとるべき具体的な行動対策としては、次のような手法が考えられますので、ご参考ください。 &nbs...

-

2022.10.03 税務ニュース

あと1年で開始のインボイス…「持続化補助金」「IT導入補助金」を活用しよう

インボイスの開始まで1年を切りました。制度に対応するにはお金がかかります。「免税事業者から課税事業者になると、納税負担が増える」だけではありません。請求書や領収書の様式を変えなくてはならないのです。この2つの変化に対応すべく、2つの補助金制度にインボイス枠が設けられました。 インボイスで変わるのは「仕入税額控除」 「インボイス、インボイス」と言いますが、始まると何が大変になるのでしょうか。実はインボイスが始まると、いろいろとコストが増えるのです。コストが増える原因は「仕入税額控除」にあります。 仕入税額控除は条件つき 仕入税額控除とは、納める消費税を計算するときの「支払消費税を差し引く」ことをいいます。次の図の黄色の部分です。この仕入税額控除に、インボイスが大きく影響します。 仕入税額控除は、何もしないでできるわけではありません。次の2つを守らないといけないのです。 帳簿と請求書等(請求書や領収書など)を保存すること 1の帳簿と請求書等には税法に定めた一定事項が書かれていること 帳簿に書かれていても請求書等が捨てられていたら、仕入税額控除はできません。請求...

-

2022.09.29 見逃し配信

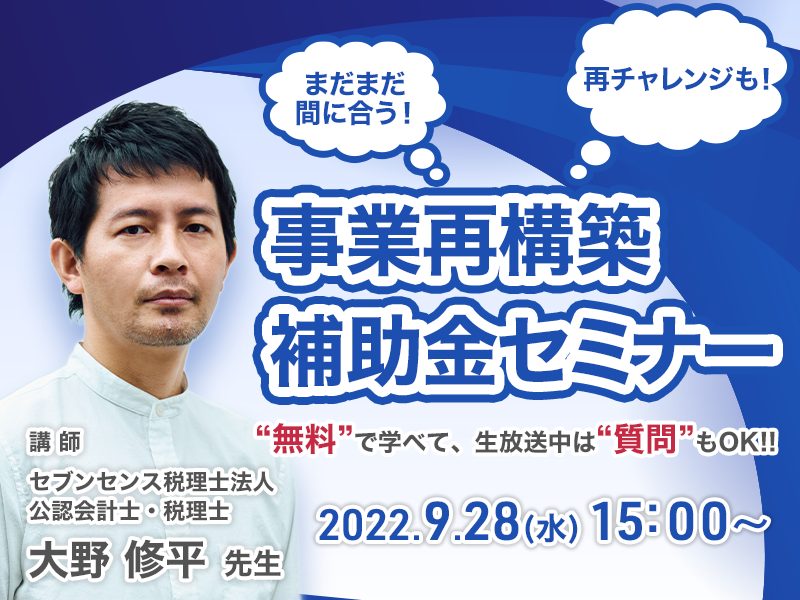

《セミナー動画》「まだまだ間に合う!再チャレンジも!『事業再構築補助金』」

今回は、公認会計士で税理士の大野 修平先生をお招きし、「事業再構築補助金」をテーマにお話しいただきました。コロナの影響を受けた事業者が事業の転換のために受け取れる補助金について、要件や注意点、事例などを解説していただきました。ぜひご覧ください。 ■9/28(水) まだまだ間に合う!再チャレンジも!『事業再構築補助金』 放送日:2022年9月28日(水)15:00~ 講師:セブンセンス税理士法人 公認会計士・税理士 大野 修平 先生 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) セミナー内容 ■補助金についての注意事項 ■事業再構築補助金の各申請枠の説明 ■採択されるためのストーリー ■具体的な事例判定 過去の番組 70以上の番組を見逃し配信!録画も無料でご覧いただけます。 https://revision.sorimachi.biz/ouen-seminar/info/ 今後もソリマチでは、みんなの経営応援セミナーを通じて、皆様に会計業務や会社経営にお役立ていただけるような情報をお伝えしていきます。

-

2022.09.28 中小企業おすすめ情報

健康経営とは?取り組みの必要性・メリット・注意点・取り組み方を解説

従業員が自分の体調を考えずにがむしゃらに働く時代は終わりを迎えつつあります。経済産業省や厚生労働省は、従業員の健康管理を経営的な視点で考えて戦略的に実践する「健康経営」を推進しています。今回は、健康経営とは何か、必要性やメリット、注意点、取り組み方について詳しく解説します。 健康経営とは 健康経営とは、従業員の健康管理を経営に結びつけて、戦略的に実践することです。単に、従業員の健康状態を良好に保つだけでは、企業は大きなメリットを得ることができません。経営にどのように結びつけるのかを理解して、正しく実践する必要があります。 従業員の健康管理、健康増進に向けて投資し、生産性の向上やモチベーションアップ、離職率の低下、社会的信頼性の向上など、さまざまなメリットを得てWin-Winな関係を目指すことがポイントです。 健康経営が注目されている背景 健康経営が注目されている背景は、次の3つです。 少子高齢化により1人あたりの生産性の向上が急務とされている 長時間労働の常態化が従業員の健康を阻害することがわかっている コロナ禍におけるテレワークの増加の影響で従業員の健康管理...

-

2022.09.27 税務ニュース

扶養の範囲内で稼働したい配達員、103万円の壁はあるのか?

はじめに 配達員をされている方には、親や配偶者などの扶養から外れない様に調整しつつ稼働されているケースがあります。パートやアルバイトであれば、いわゆる「103万円の壁」という言葉が浸透しているお陰で、103万円まで稼いで良いと知っている訳ですが、配達員の場合、「103万円とはどの金額なのか」「そもそも配達員でも103万円は関係あるのか」という疑問が生じてきます。このため、「扶養から外れたくないが配達報酬はいくらまで上げて良いのか」という相談を受けることがあります。 そこで、本稿では、これらの疑問を解決し、扶養の範囲内とはいくらの売上高なのかを探って行きたいと思います。なお、説明を複雑にしないため、配達員は70歳未満で配達報酬以外の収入はないものとして進めて行きます。 そもそも103万円の壁って何? まず、103万円の壁の成り立ちを説明します。 所得税に関して扶養に入るということは、生計をメインで支える親や配偶者などが扶養控除や配偶者控除の適用を受けること意味します。そして、これら適用を受けるには、扶養される側の所得が48万円以下でなければなりません。 ここで、所得は「収入-...

-

2022.09.26 社会保険ワンポイントコラム

意外と知らない採用のポイント!面接で「採ってはいけない人材」を見極めるコツ

様々な企業へ研修に伺う中で、よく聞く悩みの一つが「若手が育たない」ということです。そこには世代間ギャップや育成システムの欠如等、別の課題もあるものの、入口段階である採用の影響は大きく、ここで失敗すると後々大きな損害をもたらします。「採ってはいけない人材」とは、企業存続の上で悪影響を及ぼす可能性のある人材をいいます。職場の上司の仕事を阻害し、周りの人間のモチベーションを下げ、企業ブランドを傷つける、そのような人材はあらかじめ採用しないよう気をつける必要があります。今回はどのような人材に注意が必要なのか、またその見極め方についてお伝えします。 問題と感じる社員の共通点 大学生の就活支援をしている中で感じることは、内定を取れる学生は何社も内定を取り、逆に取れない学生は全く取れないという二極化です。それぞれ企業が求める人物像は異なるはずなのに、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか。それは企業側が欲しい人物像に共通点があるためです。また、どの企業でも「問題と感じる社員」にも共通点があります。 当たり前の行動ができない人材 まず、社会人としての当たり前の行動ができない人材です。新入社...

-

2022.09.22 起業応援・創業ガイド

【創業ガイド Vol.10】法人設立後、社会保険はいつから加入?

法人設立したら、関係があるのは法人税や地方税だけではありません。「社会保険」についても知っておく必要があります。今回は、法人の社会保険の加入要件や加入手続きについてご説明します。 会社を設立したら、社会保険(健康保険/介護保険/厚生年金)は強制加入 法人設立して、社長が1人しかいない会社であっても、法人の社会保険(健康保険/介護保険/厚生年金)は強制加入です。法人の社会保険の加入は、選択の余地があるものではなく、お給料を払う会社は加入する義務があります。 社会保険の加入対象 法人の社会保険の加入対象は以下の通りです。 役員 常時雇用されている従業員 パートアルバイトで労働時間等で加入要件を満たす者 役員や従業員は常時雇用しているのであれば、社会保険に加入しなければなりません。しかし、労働時間が短いパートやアルバイトであれば、加入要件に該当しない限りは加入しなくても構いません。 役員報酬がゼロの場合は、社会保険に加入できない 法人の社会保険の加入は強制加入ですが、会社を設立したばかりで、役員報酬をゼロに設定する場合は、例外となります。そもそも、社会保険料を徴収...

トップ

トップ