MENU

896件 21~40件を表示

-

2024.12.18 IT・ガジェット情報

迷惑メールが不正送金や詐欺被害などの引き金に

情報漏洩やウイルス感染などの被害を受けないためには、迷惑メールへの対策が重要です。迷惑メールはメールアプリやウイルス対策ソフトの設定で、ある程度まで選り分けられます。ただし、受信トレイに紛れ込むことを完全に防ぐのは難しいので、迷惑メールが届いたときの正しい対応を理解しておく必要があるでしょう。 迷惑メールが不正送金や詐欺被害などの引き金に 迷惑メールとは、一般的に受け取る人の意思にかかわらず、勝手に送られてくるメールを指します。総務省「電気通信事業者10社の全受信メール数と迷惑メール数の割合(2024年3月時点)」によると、2024年3月の1カ月間において、プロバイダ10社が取り扱う国内のアドレス宛に届いたメールのうち35.14%が迷惑メールでした。過去には70%を越えている月もあり、大量の迷惑メールが送信されている状況が見て取れます。 迷惑メールは主に以下のタイプに分類できます。 アダルトサイトなどへの誘導を目的としたメール 架空請求などの犯罪を目的とした詐欺メール 個人情報収集を目的としたフィッシング詐欺メール マルウェアに感染するメール このうち...

-

2024.12.16 税務ニュース

【個人事業主の定額減税】定額減税のキホンから令和6年分所得税確定申告書への定額減税の記載方法まで税理士が解説!

早いもので今年も確定申告シーズン間近ですね。令和6年分の所得税確定申告は、定額減税に関する取扱いに注意が必要です。この記事では、個人事業主やフリーランスの方向けに、定額減税のキホンから令和6年分確定申告書への記載方法まで解説します。 1. 定額減税の対象者 定額減税は、次の1. 2.のどちらにも当てはまる方が対象です。 令和6年分所得税の納税者である居住者(※) 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方 ※「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人である「非居住者」は定額減税の対象とはなりません。 2. 定額減税額 定額減税の控除額は、次の合計額です。 対象者1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円控されます。 ※所得金額等の要件があります。 ㊟青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないため、青色事業専従者等について定額減税の適用を受けることはできません。青色事業専従者等で一定以上の所得がある方は、ご自身で定額減税の適用を受けま...

-

2024.12.13 税務ニュース

【消費税】還付されるはずが納税に!?事業主なら注意したい消費税の届出と対策を紹介

消費税の届出はいろいろありますが、一度提出するとほぼ永久に有効です。そのため、届出書を提出したことを忘れてしまうと数年後、思わぬ課税になることも。今回は消費税の届出で注意すべきものと対策をご紹介します。 消費税の主な届出書3選 消費税の主な届出には次の3つがあります。 課税事業者選択届出書 「基準期間の課税売上高が1000万円以下」といった理由で本来消費税が免税となる事業主が、あえて課税事業者になるときに提出する届出書です。たいていは「支払った消費税額>売上分の消費税額」となったがため、消費税の還付が見込めるときに提出します。 届出書は、課税事業者になりたい課税期間の初日の前日までに提出することが必要です。ただし開業したばかりならば、開業した課税期間の末日までに提出すれば、提出した課税期間から課税事業者となります。 参考:消費税課税事業者選択届出書|国税庁 簡易課税制度選択届出書 基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税事業者がシンプルに消費税の納税額を計算しようとするときに提出する届出書です。 本来、納める消費税は「売上分の消費税額-支払った消費税」で計算すべきもので...

-

2024.12.11 税務ニュース

【ふるさと納税】ワンストップ特例が無効になるケースとは?サラリーマンや年金生活者の確定申告での注意点も解説

年末になり、ふるさと納税が気になる季節になりました。サラリーマンや年金生活者の方はワンストップ特例を検討しているかと思います。ワンストップ特例は確定申告がいらなくなる点が魅力ですが、うっかりすると住民税で節税できなくなることも。今回は、ワンストップ特例が無効になるケースと確定申告での注意点をお伝えします。 ワンストップ特例とは何か ワンストップ特例とは、手続きさえすれば自動的に翌年6月からの住民税から「寄付した金額-2000円」が控除されるしくみを言います。 ふるさと納税で節税したい場合、本来は確定申告をしなくてはなりません。しかし、寄付先の自治体にワンストップ特例の手続きをすれば、確定申告をしなくても「寄付額-2000円」が、寄付をした翌年6月からの住民税から差し引かれるのです。 引用元:ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)|総務省 ただし、ワンストップ特例を使える人や要件が決まっています。次の通りです。 対象者 給与所得者や年金受給者のうち、確定申告をする必要のない人に限られます。 要件 1年間のふるさと納税の寄付先が5つの自治体以下であ...

-

![経営相談の現場から[シリーズ第6回]経営がピンチのときは、ぜい肉を落とすことを考える](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-102.jpg)

2024.12.09 起業応援・創業ガイド

経営相談の現場から[シリーズ第6回]経営がピンチのときは、ぜい肉を落とすことを考える

筆者は経営コンサルタントとして、日々経営者の方々のお悩みを伺っています。このシリーズは「経営相談の現場から」というテーマで、中小企業経営者や個人事業主の方から実際にあったご相談内容を取り上げます。今回は、経営状況が悪化しているというF社長からのご相談を取り上げます。 支払いが集中する月末は毎回ヒヤヒヤ F社長 「小学生向けのプログラミングスクールを経営して10年目です。僕はとにかく会社を大きくしたい気持ちが強くて、毎年出店を重ねてきました。今では10店舗になって、スタッフは50人、年商は1.5億円ほどになりました。」 筆 者 「10年で10店舗出すとは、果敢に挑んでいますね。大変だったでしょう。」 F社長 「はい、夢中でやってきましたが、いつもお金の余裕がありません。毎年新規出店していますから設備投資の負担が大きいです。借入もめいっぱいしているのですが。」 筆 者 「設備投資だけでなく、新店の赤字を手当てする資金も必要ですよね。おそらくどの店舗もオープン後しばらくはどうしても赤字期間があるでしょうから。」 F社長 「そうなんです。業歴が長い店舗は安定して稼いでいますが、...

-

2024.12.04 社会保険ワンポイントコラム

「NISAなどの金融所得があると社会保険料が増やされる」って本当?

社会保険料負担の増加に関わる制度の見直しが検討されているという。対象は「金融所得」がある人の社会保険料。一体、どのような趣旨で見直しが計画されているのだろうか。開始時期はいつからか。今回はこの点を整理してみよう。 不公平な社会保険料計算 現在、金融所得の社会保険料への反映の仕組みが見直されようとしている。理由は金融商品から得られた所得のうち上場株式の配当など、確定申告するかどうかを本人が選択できる所得は、当該所得額が社会保険料の算定基礎に含まれるケースと含まれないケースとがあるためである。 投資商品の取引に際して金融機関で「源泉徴収ありの特定口座」を利用すると、確定申告は不要になる。この場合、得られた金融所得が社会保険料の算定基礎に含まれることはない。一方、「源泉徴収なしの特定口座」を利用した場合には確定申告が必要であり、申告をすれば金融所得が一部の社会保険料の算定基礎に含まれる。 その結果、同様の金融所得を得ていても、「確定申告をした人のほうが、社会保険料負担が重くなる」という現象が生じがちである。そこで、金融所得の社会保険料への反映の仕組みについて、公平性の観点からの見...

-

2024.12.02 中小企業おすすめ情報

郵便料金の値上げに負けない!電子請求書でコスト削減

2024年10月1日より、郵便料金の見直しが行われました。これによって、コストが増加する会社も多いでしょう。一方、これまで電子化に踏み切れなかった会社が請求書の電子化に踏み出すチャンスとも言えます。そこで、本記事では郵便料金の値上げの概要とその影響、解決策として請求書を電子化する方法とそのポイントについて説明します。 郵便料金の改定の概要とその影響 2024年10月1日に実施された郵便料金の改定によって、全体的に値上げの傾向となりました。例えば、定形郵便物の料金は25gまでは84円でしたが、50gの区分と統合され、110円とされました。はがきは63円から85円へと、34.9%の大幅値上げがされました。一方、速達や書留、レターパックなど利用頻度の高いサービスは15%の値上げに抑制され、ゆうパック、ゆうパケット、ゆうめーるなどの荷物配送サービスは値上げ対象外とされています。 出典:2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。 - 日本郵便 この改定によって大きな影響を受けるのが、大量の郵便物を発送する会社です。例えば、月に定形郵便物を1万通程度送る会社は約300万円の...

-

2024.11.29 IT・ガジェット情報

【文具ライター推薦】2025年はこれで決まり!タイプ別おすすめ手帳

2025年手帳のトレンドは、働き方や暮らし方の「多様性」を意識した手帳と「ライフログ」が人気です。仕事で在宅ワークなど働き方に合わせて、書くスペースが少なくカレンダー感覚として使えるものから、1日1ページ以上しっかり使いたい方まで2025年に使いたいおすすめの手帳をタイプ別でご紹介します。 ノートのように持ち歩ける「ノートブックカレンダー」 [caption id="attachment_19142" align="aligncenter" width="750"] カラフルな表紙と軽さが魅力[/caption] 卓上カレンダーを持ち運んで使うようなイメージで使える手帳がマークスの「ノートブックカレンダー」です。特にマンスリーで予定管理をしたい方におすすめの手帳です。ページの種類は一年を1ページで見渡せる「年間ページ」と「マンスリーカレンダーページ」、その裏側にある「メモページ」の3種類。月の予定を書き込んだら、その裏側またはページ後半にある「メモページ」に「TO DO リスト」や「買い物リスト」などを記入して月毎に確認するといった使い方もできます。 [caption ...

-

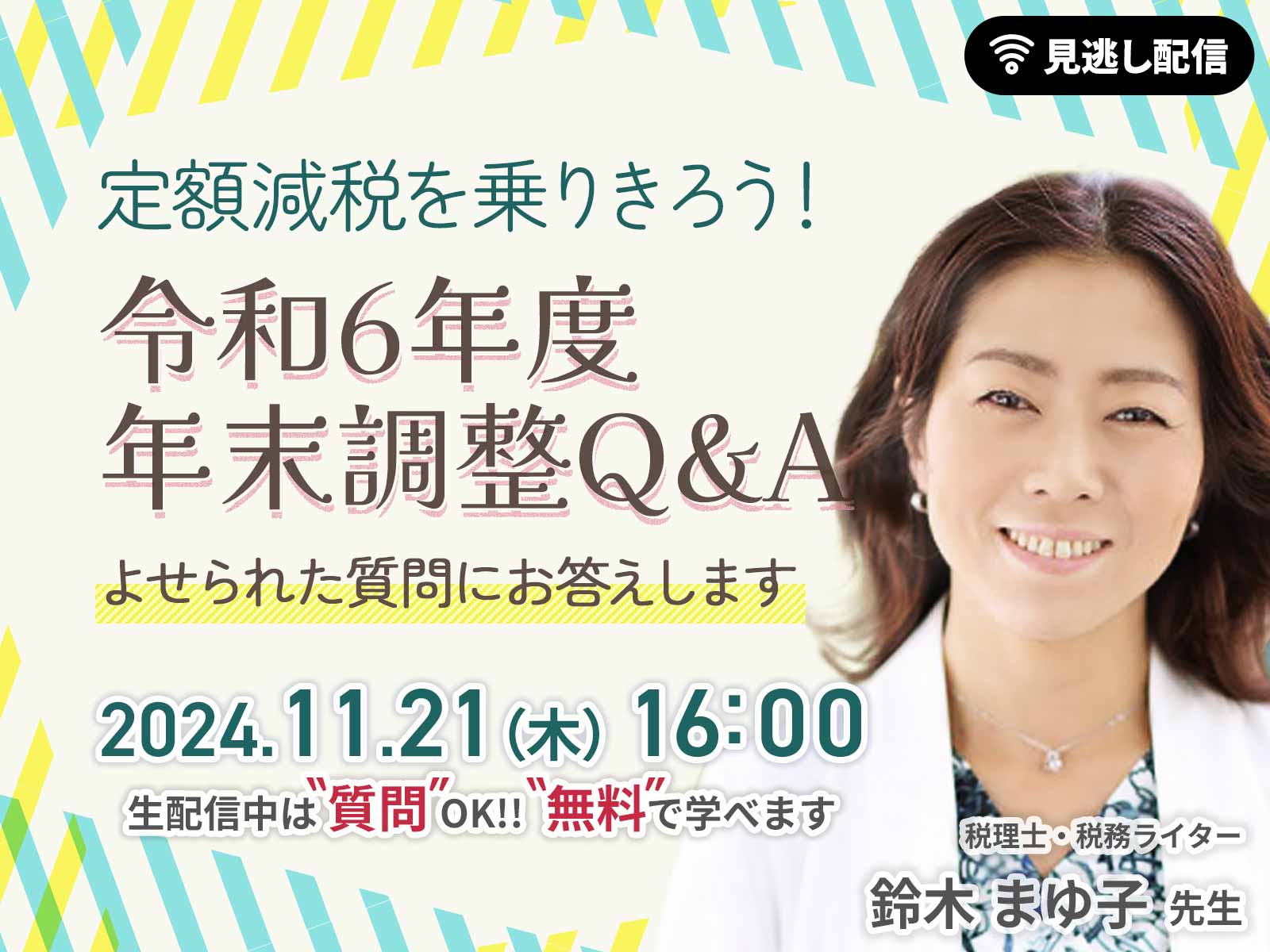

2024.11.28 見逃し配信

【見逃し配信】定額減税を乗りきろう!令和6年度 年末調整 Q&A ~よせられた質問にお答えします~

2024年11月21日(木)、ソリマチ株式会社は税理士・税務ライター 鈴木まゆ子 先生をお招きし、「定額減税を乗りきろう!令和6年度 年末調整 Q&A~よせられた質問にお答えします~」と題した無料のオンラインセミナーを開催いたしました。 セミナーレポート 定額減税は、納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除される制度です。年末調整においても、定額減税における所得税控除が生じるケースが多く、扶養人数の変更などにも注意が必要です。 今回のセミナーでは、税理士・税務ライターの鈴木まゆ子先生をお招きし、令和6年の年末調整の注意点について解説いただきました。また事前にお寄せいただいた年末調整についての質問にも、セミナー内で回答・解説しています。 年末調整は毎年変更点が生じるものですが、今年は定額減税の影響で、より複雑になることが予想されます。ぜひ今回のセミナーを参考にしていただければ幸いです。 [template id="4604"]

-

2024.11.27 税務ニュース

NPO法人が賞与を支給する際の注意点

NPO法人は営利を目的とせず、社会的な課題の解決や公益の増進を目指して活動する組織です。この非営利という言葉から、NPO法人は利益を出してはいけないと誤解されることもありますが、収益を上げることは問題ありません。NPO法における非営利とは、収益を私的に分配せず、組織の目的達成のために再投資するという意味です。 この収益の分配について、理事や職員に賞与を支給することが利益の分配に当たるのではないかという質問を受けることがあります。そこで、今回はNPO法人が賞与を支給する際の注意点について解説します。 NPO法人が支払う賞与とは NPO法人が賞与を支給すること自体は法律上問題ありませんが、内部規程の整備や金額の妥当性などに注意する必要があります。具体的には、内部規程に賞与に関する事項を盛り込んだ上で規程に従って支給することや、支給金額に合理性があるかという点に気を付けて下さい。 一般的に、賞与には定期賞与と決算賞与の二種類があります。定期賞与は、定期的に支給される賞与であり、一般的には年に1回または2回、一定の時期に支給されます。定期賞与は基本給をベースに支給額を決定することが...

-

![個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第4回]:購入型クラウドファンディングと消費税](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-108.jpg)

2024.11.25 起業応援・創業ガイド

個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第4回]:購入型クラウドファンディングと消費税

近年、フリーランスや個人事業主も活用できる資金調達手段として注目されているクラウドファンディング。何回かの連載で、フリーランスや個人事業主が知っておきたいクラウドファンディングのしくみと税金について解説します。第4回では購入型クラウドファンディングと消費税の関係にスポットをあててみましょう。 購入型クラウドファンディングは消費税課税が原則 クラウドファンディングサイトでは、一般的に「支援」や「応援」といった言葉が用いられるため、集めた資金には消費税が課税されないと考えている人も多いのではないでしょうか。 実は、購入型クラウドファンディングで集めた資金は、原則として、消費税の課税対象になります。なぜなら、第2回で解説したとおり、購入型クラウドファンディングの実態は、事業者が行う対価性のある通常の売買取引と同じだからです。 個人事業主も活用したいクラウドファンディングのしくみと税金[第2回]:購入型クラウドファンディングに係る税金① 一方、購入型クラウドファンディングであっても、消費税が課税されないケースもあります。消費税が課税されるケースと課税されないケースの違いは、どこにある...

-

2024.11.22 起業応援・創業ガイド

【契約書の基本】トラブル防止のためのチェックポイント①業務委託契約書(フリーランス向け)

今回から数回にわたって、契約書の基本を解説します。1回目の今回はフリーランスの方向けです。よく使われる業務委託契約書のポイントをわかりやすくお伝えします。 フリーランスに多い「業務委託契約書」とは?目的を確認 業務委託契約とは、企業が業務をフリーランスや法人などに外注する際に締結する契約形態のことです。コンテンツ制作やシステム管理などを中心に、幅広い業務委託で行われます。この契約を締結する際に作成するのが「業務委託契約書」です。 本来、口頭でも契約は成立します。それなのに、なぜわざわざ契約書という書面を作成するのでしょうか。これには次のような目的があるからです。 合意内容を明確にする 口頭での約束は、言った側と言われた側で解釈が異なることがあります。 例えば「納期は依頼日から2週間後が目安」という決め事です。言った側は2週間より前を期待しているかもしれません。一方言われた側は「2週間を多少過ぎてもいいや」と受け取っている可能性があります。双方の理解が食い違っていると、業務開始後にトラブルに発展するかもしれません。 契約事項からあいまいさをなくし、より具体的に決めるには、書...

-

2024.11.20 税務ニュース

【年末調整】定額減税で変わる源泉徴収票&控除済み及び控除されていない定額減税額の確認方法

さて、今年も年末調整の時期がやってまいりました。 令和6年の年末調整は、定額減税により年末調整のしかたが例年とは大きく変わります。 年末調整時に行う定額減税を年調減税と言い、令和6年分の年末調整の際は、年末調整時点の定額減税額を計算し精算を行う必要があります。 また、定額減税の実施により「給与所得の源泉徴収票」(源泉徴収票)の記載について、例年とは異なる点があります。本記事では、「令和6年分給与所得の源泉徴収票」の書き方&見方について「定額減税」に関する部分をわかりやすく解説します。 1. 定額減税と源泉徴収票の記載 (1)源泉徴収票へ定額減税に関する事項の記載が必要な人は? 年末調整対象者の「給与所得の源泉徴収票」には、定額減税に関する記載が必要です。 年末調整の対象者 → 源泉徴収票に定額減税に関する記載が必要 年末調整の対象ではない方 → 源泉徴収票に定額減税に関する記載は不要 (2)源泉徴収票には定額減税に関するどのような記載が必要? 年末調整対象者の源泉徴収票の「(摘要)」欄に一定の定額減税に関する事項を記載します。 (摘要)欄は、源泉徴収票の真...

-

2024.11.18 税務ニュース

ペーパーカンパニーを利用して不正を行うB勘屋と反面調査

元国税職員さんきゅう倉田です。無人島に何かひとつ持っていくとしたら「帳簿」です。 売上の除外、架空経費の計上。 納税額を減らすような不正はこの二つに大別出来ます。売上の一部を帳簿に記載し忘れてしまうミスは誰にでも起こる可能性があります。だからそのミスが起こらないような仕組みを作り、確認を繰り返します。 「うっかり」を装って売上を除外する人もいますが、それが意図したものなのか客観的な判断が容易でないことは不正の誘引になっていると考えられます。 一方で、経費をゼロから生み出す架空経費の計上は、確実な意図があるという点で、売上除外と一線を画すと言えます。 架空経費の計上、その方法とは 何もないところから唐突に経費を帳簿に記載するような不正は聞いたことがありません。金額が書かれていない領収証に恣意的な記入をしたり、正規の領収証に数字を書き加えたりするような不正は存在するようです。 友達から領収証をもらったり、スーパーのレシート入れからレシートを拝借したりするような人間もいるようです。 仕事と関係ない支払いなのに「領収証ください。宛名は株式会社 凸凹商事で」などとレジで依頼す...

-

![経営相談の現場から[シリーズ第5回]これから創業する私にも融資してもらえますか?](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-112.jpg)

2024.11.15 起業応援・創業ガイド

経営相談の現場から[シリーズ第5回]これから創業する私にも融資してもらえますか?

筆者は経営コンサルタントとして、日々経営者の方々のお悩みを伺っています。このシリーズは「経営相談の現場から」というテーマで、中小企業経営者や個人事業主の方から実際にあったご相談内容を取り上げます。今回はこれからお店をオープンするEさんからいただいた、融資に関するご相談を取り上げます。 創業の必要資金を自己資金だけでまかなえないケースは多い Eさん 「韓国食材のお店のオープン準備をしています。キムチや韓国海苔、韓国で人気のお菓子などを扱います。韓国の友人に協力してもらって国内外の仕入先を確保しました。店舗物件は、ちょうどよいコンビニ跡の物件を見つけました。」 筆 者 「順調そうですね。コンビニの居抜き物件なら工事費も比較的抑えられるのではないですか?」 Eさん 「いやぁ、物件の初期費用と内外装工事、最初の仕入れ費用、それらの見積を集めてみたのですが、なんと総額600万円でした。お店が軌道に乗るまでの赤字や広告費も足したら、必要な資金総額は800万円くらいでしょうか・・・こんなにかかるなんて。自己資金は300万円なので、あと500万円も足りません。」 筆 者 「お店を構えると...

-

2024.11.15 社会保険ワンポイントコラム

在宅勤務中の傷病に労災は適用されるのか?

国土交通省が3月に公表した「テレワーク人口実態調査」によると、在宅勤務をしている人の割合は全国で24.8%と、前年より1.3%減少したものの、出社と組み合わせるハイブリットワークは拡大しているようです。新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務は一般化しているようですが、自宅での業務中に発生した傷病等について、労災保険が適用されるのかは、知らない人も多いかもしれません。 今回は、在宅勤務時の労災認定の基準と具体的なケース、企業が取るべき対策について解説します。 1. 在宅勤務時の労災認定基準とは 在宅勤務時の労災認定は、業務上の傷病等といえるかがポイントですが、通常の勤務時と同様に「業務遂行性」と「業務起因性」のいずれも満たす必要があります。 「業務遂行性」とは災害発生時に使用者の支配・管理下にあったといえること、「業務起因性」とは、業務が原因となって災害が発生したことをいいます。 つまり、業務の指示や業務内容が原因で発生した事故や疾病であれば、労災保険の適用が認められる可能性があります。 厚生労働省が策定した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」におい...

-

2024.11.13 税務ニュース

【2024年(令和6年)年末調整】定額減税は申告書のどこを見るべき?注意点も解説

2024年(令和6年)の年末調整では、例年の控除項目に加え、定額減税も計算します。年末調整の申告書の中に定額減税の項目も設けられているようですが、中には対処できないことも。今回は「年末調整の申告書のどこで定額減税を確認すべきか」をお伝えし、年末調整ならではの注意点にも触れます。 年末調整での定額減税をおさらい 定額減税は、6月以降の月次源泉だけでなく、今回の年末調整でも行います。年末調整で減税される所得税の金額は次の通りです。 同一生計配偶者や扶養親族の要件は次の通りです。いずれも本年最後の給与支給の時点で当てはまるかどうかを判断します。 定額減税、2024年の年末調整の申告書のどこに書くのか 2024年の年末調整で使う用紙 今回の年末調整で役員・従業員に書いてもらう書類は、以下の通りです。 書類名 目的 扱う控除・減税 対象者 令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 年末調整に基づいた源泉徴収を行うため 扶養控除 障害者控除 勤労学生控除 ひとり親控除 寡婦控除 ...

-

2024.11.11 税務ニュース

公益法人における特定収入と出向負担金

特定収入とは 消費税の中で最も難しい論点の一つに、特定収入があります。特定収入とは、補助金など消費税が課税されない一定の収入を意味します。消費税が課税されない収入ですので、一般企業では全く問題になりませんが、公益法人ではこれが問題になるのです。 公益法人は、その事業の性質から、補助金や会費などで経営を行うことが多くあります。補助金も会費も消費税がかかりませんが、支払う経費、例えば消耗品費や事務所家賃には、消費税が課税されます。 このため、公益法人は消費税が課税されない収入を基に、消費税が課税される経費を支出する傾向があり、そうなると受け取る消費税よりも支払う消費税が多いということになります。一般企業では、設備投資を行うなどして消費税の支払額が大きい場合、消費税が還付されることになりますので、何も調整がなければこのような公益法人も消費税が還付されることになります。 公益法人の調整 補助金や会費など、消費税がかからない収入が大きい公益法人だからこそ、消費税の還付が受けやすくなる訳で、このような事態を避けるために、公益法人は消費税の計算上、一定の場合を除き、特定収入の調整を行うこと...

-

2024.11.08 農家おすすめ情報

どうする?半農半Xの確定申告~農業の働き方改革~

はじめに 農業と聞いて、先祖代々伝わる農家が専業で農作業しているイメージが強いのではないだろうか。ところが最近は働き方も多様化し農業法人に就職するケースも増えてきている。一方で、農業と他の仕事を組み合わせた新スタイルの働き方で話題を集めている「半農半X」をご存知だろうか。 半農半X(エックス)とは、農業を営みながら他の仕事にも携わり、双方で生活に必要な所得を確保する仕組みのことを言う。そこで疑問が生じやすい半農半Xの確定申告について解説してゆくので、問題を抱えている方はぜひ本稿を読んで参考にしていただきたい。記事の記載にあたり国税庁及び農林水産省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りしておく。 半農半Xの背景 生産資材と農産物の価格推移(2020年平均を100とする) 農業の所得のみでの生活が理想だが現実は厳しいのが一番の原因だと思われる。上記グラフは農業物価統計調査を参考に作成してみたが、一目瞭然でわかるように、肥料、家畜のえさ(飼料)、燃料(光熱動力)などの生産資材価格が高騰しているにもかかわらず農産物の価格は反...

-

2024.11.07 IT・ガジェット情報

生成AIの社内実装のすすめ方と注意点

2022年11月のChatGPT登場以降、生成AIの技術は急速に進化し、多くの企業でその導入が進んでいます。特に、業務の効率化やクリエイティブな活動の支援など、さまざまな分野で生成AIの効果が期待されています。生成AIを活用することで、これまで人間が行っていた作業の自動化や、新しいアイデア創出のサポートなど、多くのメリットが得られます。筆者が経営する会社においても、既に必要不可欠な存在になっています。 しかしながら、生成AIの導入にはいくつかの注意点があります。社内での実装には、データのセキュリティやプライバシーの保護、また出力結果の信頼性の確保といったさまざまな課題が存在します。本記事では、生成AIを社内で活用する際のメリットと、注意すべき点について詳しく解説し、社内実装の具体的な方法を紹介します。 初心者の方でも理解しやすい内容にまとめていますので、生成AIの導入を検討している方や、これからその可能性について学びたいと考えている方にとって、参考になれば幸いです。 1. 生成AIとは? 生成AIとは、大量のデータを学習し、そのデータに基づいてAI新しいコンテンツを生成する...

トップ

トップ

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)