MENU

896件 261~280件を表示

-

![クリエイターと税金[第5回]:思っていたより大変?クリエイターが法人化する際の準備と注意点。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-335.jpg)

2023.08.22 おんすけと学ぶ税務情報

クリエイターと税金[第5回]:思っていたより大変?クリエイターが法人化する際の準備と注意点。

フリーランス・クリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみ 本コラムでは、これから独立しようと考えている駆け出しクリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみを、独立前・開業準備・開業1年後などのステップごとに解説してきました。 ビジネスが軌道にのってくると考えるのが、いわゆる「法人成り」と呼ばれる法人化。最終回となる第5回では、クリエイターが法人を設立するとき、特に注意すべき論点として、「源泉徴収」をとりあげて解説します。 クリエイターが法人成りする際のメリットとデメリット 今般、法人設立のハードルは驚くほど低くなりました。ビジネスが成長していく過程で、個人事業から会社組織にカタチを変えていく、いわゆる「法人成り」という選択肢が当たり前のものとなってきたのです。 法人成りには、節税以外にも、長く働くためのしくみづくりやブランディングの強化など、さまざまなメリットがあります。その一方で、法人設立費用などのコスト、社会保険の加入義務、経理事務の負担増などのデメリットがあることも、広く知られています。 このデメリットのうち、クリエイターが法...

-

2023.08.21 中小企業おすすめ情報

いまさら聞けない賞与(ボーナス)の基本。支給の目的とは?

例年6月末〜7月にかけては、多くのサラリーマンが待ちに待ったボーナスシーズン。月々の給与と比べてどれくらいの金額が支給されるか、気になっていた方も多かったのではないでしょうか。ボーナスは「賞与」とも呼ばれ、企業の経営方針や業績などにより金額が大きく左右される賃金です。ここではどのような目的で支給されるのかなど、ビジネスマンとして押さえておきたい賞与の基本について解説します。 支給要件は就業規則に明記が必要 賞与とは月々の給与とは別に支払われる一時金のことです。多くの企業では、主に夏と冬の年2回にわたり支給されています。 法律により企業に支給義務がある月給に対し、賞与はあくまで企業が任意で行う賃金払いです。そのため、支給時期や回数には法律の定めがなく、企業によっては支払いそのものがない場合もあります。 賞与を支給する場合、企業はその要件を就業規則に明記する必要があります。一例として、次のような記載が考えられるでしょう。 第●条 賞与 1.正社員については賞与を支給する。但しその勤務成績、および会社の業績等を考慮して減額または不支給とすることがある。 2.賞与の支給日は...

-

2023.08.18 社会保険ワンポイントコラム

「サービス」と「雇用」の両方の視点が大事!障害のある方への『合理的配慮』の提供に大切なこと

障害のある方への『合理的配慮』の提供は、「サービス」を提供する場面でなく、「雇用」する場面でも必要な考え方です。 今回は、「サービス」「雇用」それぞれにおける『合理的配慮』の内容を整理し、両方の視点を大事にすることで『合理的配慮』の提供に大切なポイントを解説します。 障害のある方への「サービス」 まずは「サービス」の視点からです。 こちらの基本となる法律は「障害者差別解消法」です。 「障害者差別解消法」では、主に次の3つのことが定められています。 1.不当な差別的取扱いの禁止 企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。 2.合理的配慮の提供 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応するとしています。 3.環境の整備 行政機関等や事業者に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めていま...

-

2023.08.16 税務ニュース

帳簿作成~頑張るばかりが能じゃない~

1.はじめに 突然ですが、会計帳簿はなぜ作成するのでしょうか。私が学生時代に買わされた教科書には、企業内外の利害関係者に提供する財務情報を作成するための大元の資料とすると言ったようなことが書いてあった気がします。しかし、個人事業主の目線からすると、青色申告特別控除55万円を獲得するための要件だから渋々作成している方も多いかと思います。そうであれば、事業主にとっては、青色申告特別控除が適用される必要十分な帳簿を作成したい。作成の手間は、少なければ少ないほど良いことになります。 では、必要十分な帳簿とは何かを把握しなければなりません。これは、すなわち発生主義の考え方で作成された複式簿記であるとされています。もう少し平たい表現にしますと、売上と必要経費を適切に計上した複式簿記ということです。と言うことは、青色申告特別控除の制度には、ご褒美(特別控除)を用意するから儲け(所得)の計算をちゃんとやって欲しいという意図が見えて来ます。 そうしますと、儲けの計算以外の部分は、多少簡略的な処理をしても許容される余地があると考えられます。無論、間違っていたり、やるべき事をマルっとやらないと言う...

-

2023.08.14 社会保険ワンポイントコラム

費用負担は?受診後の対応は?雇入時・定期健康診断実施時のポイントを再確認

企業は従業員の健康確保のため、健康診断を従業員へ受診させることが義務付けられています。受診させるべき健康診断の種類や対象者選定、健康診断実施後の対応等、正しく運用できているでしょうか。 そこで今回は、「雇入時の健康診断」と「定期健康診断」実施時の基本のポイントを紹介します。 雇入時健康診断と定期健康診断 今回取り上げるのは「雇入時の健康診断」と「定期健康診断」ですが、実は、法律で義務付けられているものには下記のとおりの種類があります。まずは自社でどれが該当するかをチェックしておきましょう。 出典:厚生労働省 雇入時の健康診断 従業員を雇入れるときに義務付けられている健康診断です。時期は明確に定められていませんが、雇入れの直前あるいは直後とされています。なお、雇入れ3か月以内のものであれば、前職や自身で受けた健康診断の結果でも代用可能です。ただし、各健康診断には必須項目が定められています。雇入時健康診断の項目が網羅されているかの確認は必ず行いましょう。 定期健康診断 年に1回の実施が義務付けられている健康診断です。法律上は「1年以内ごとに1回」と定められているだけですの...

-

2023.08.13 税務ニュース

【インボイス制度】領収書はどう書くべき?手書きもOK?個人の飲食店・小売店に解説

「領収書=インボイス」はなぜ必要?ポイント3つを解説 なぜ、領収書をインボイスにしたほうがいいのでしょうか。それは、納める消費税の計算ルールが10月から変わるからです。この計算ルールにインボイスが関係します。 インボイスがないと「-仮払消費税」ができなくなる 納める消費税は原則、次の式で計算します。 納める消費税=預かり消費税-仮払消費税 預かり消費税というのは一般消費者や他の事業者から預かった消費税、仮払消費税というのは他の事業者に支払った消費税のことです。現在、必要書類さえあれば、仮払消費税は誰に支払ったものでも差し引けます。 しかし今年の10月以降、インボイスがなければ差し引けなくなります。買手が消費税を納める事業者なら、売り手がインボイスを発行してくれるかどうかが重要になります。インボイスがなければ、その分、納める消費税が高くなるからです。売手にとっては、インボイスが発行できないことで売上が下がるリスクが生じます。 だから「10月から領収書はインボイスにしたほうがいい」と言われるのです。 インボイスの発行事業者になれるのは「消費税を納めている事業者だけ」 インボイスは...

-

2023.08.11 税務ニュース

来年から相続対策が変わる?2023年度税制改正の贈与税の変更を解説

8月半ばになるとお盆の時期となります。帰省する方も多いのではないでしょうか。故郷に帰った際、何かと話題に出るのが「相続税の生前対策」です。「毎年110万円以下で少しずつ贈与していこうか」と考えるご家庭もあるかもしれません。しかし中には、それが対策にならないこともあります。2023年度税制改正で贈与税のしくみが変わったからです。 2023年度税制改正で贈与税のしくみが変わる 2023年度税制改正では贈与税のしくみについて、次のような改正が行われました。 暦年贈与課税:生前贈与加算の期間が7年に延長 相続時精算課税制度:「年110万円の基礎控除」の創設 背景には「相続税・贈与税を一体化させ、より中立的な課税を行うべきだ」という考え方があります。 従来から存在する贈与税は、暦年単位で計算する暦年課税制度です。死亡日以前3年より前に贈与された財産は相続税を課すことはできません。年110万円の基礎控除を利用し、少額で繰り返し贈与すれば課税を回避できてしまいます。 こういった課税逃れを防ぐべく、2003年度税制改正で、相続時精算課税制度が創設されました。この制度は「累計...

-

2023.08.10 起業応援・創業ガイド

<連載>副業をはじめよう!【第1回】キャリアの選択肢に副業を!

"副業の時代を極める” 稼ぐ&キャリアの可能性を広げる確実な方法 副業時代の到来ですね!国策として、副業・兼業が推進される時代です。日本経済の衰退、終身雇用性も崩壊し、会社に定年まで勤めるということが難く、「国」が自ら主導して副業を推す時代が来るなんて、10年前には、全く予想しなかったことではないでしょうか。 そんな流れで、最近、以前にもまして会社員の方からの副業のご相談をたくさんいただくようになっています。私は、税理士として起業副業の専門家として、支援をする中で、年間100名以上の副業のご相談を頂いていますが、その中で1番多いのは、 副業はやってみたいけれど、何をすればよいかわからない。 自分には、売る商品がない! などの「副業の始め方がわからない」というご相談です。 また、副業に興味がありご相談にはきてくださるものの、実際に副業のスタートをきる方は、本当に一握りです。その位、副業を始めることのハードルは一般の会社員の方にとっては、意外と高いものだと実感しています。 しかし、副業は、追加の収入を得るだけでなく、キャリアの柔軟性と多様性を高める機会を提供して...

-

![NFTアートと税金[第3回]デジタルコンテンツを制作した場合の会計処理方法について考える。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-343.jpg)

2023.08.09 税務ニュース

NFTアートと税金[第3回]デジタルコンテンツを制作した場合の会計処理方法について考える。

これまで第1回と第2回では、NFTの概要や税金の取扱いについて解説しました。第3回では、 NFTに紐づけられるデジタルコンテンツを制作した場合の会計処理方法について取り上げます。 実は日本では、デジタルコンテンツ制作費の会計処理方法について、明確な会計ルールがありません。そのため、既存の会計基準や実務慣行を考慮しながら、適切な会計処理方法を検討する必要があるのです。 デジタルコンテンツの多様な会計処理方法 NFT(Non-Fungible-Token:非代替性トークン)とは、ブロックチェーン上で発行されるトークンの一種で、デジタルアート作品などのデジタルコンテンツに紐づけることで、コピーが容易なデジタルデータの唯一性を保証することができるものです。このデジタルコンテンツをコンテンツ制作会社等の法人が制作した場合、どのように会計処理したらよいのでしょうか? 一般的に、「動画・静止画・音声・文字・プログラムなどによって構成され、あらゆる流通メディアで提供される“情報の中身”」と説明されることが多いデジタルコンテンツですが、有価証券報告書をみてみると、その制作費について多様な会計...

-

2023.08.07 税務ニュース

いつもつけている帳簿、管理会計に活用してみませんか

「管理会計」あまり馴染みのない言葉かもしれません。会社や個人事業主の方が作成している会計帳簿。1年に1度の確定申告の時に、まとめて記帳する方もいらっしゃるのではないでしょうか。最近は、お金をかけて会計ソフトを導入する方も多くなりました。せっかく記帳している帳簿、お金をかけている会計ソフトをもっと有効活用するのはいかがでしょうか。 今回は、帳簿や会計ソフトを有効活用する方法のひとつとして、管理会計を紹介させていただきます。 1. 管理会計って何? 管理会計は、自分たちの事業の経営判断に役立てるために行う会計業務です。現時点の事業の業績や財政状態を把握し、将来どうしていくかの意思決定をサポートします。1番身近なのは、月次決算ではないでしょうか。毎月、前月分の記帳を完了させ、取締役会の意思決定の材料にする。すでに行っている会社は多いです。管理会計の目的は、事業の将来を予測して将来をよりよくすること、つまり業績改善です。 2. 財務会計との違い 会計の種類にはもう一つ、財務会計があります。財務会計の目的は、企業外部の利害関係者に会社の財政状態や業績を説明することです。...

-

2023.08.04 IT・ガジェット情報

生成AIとは何か?現在の実用例と社会への影響

「生成AI」というフレーズが、2023年に入ってから急速に広まりました。このフレーズは、抽象的で理解しにくいものに感じられるかもしれませんが、既に私たちの日常生活に密接に結びつき、その影響は日々拡大しています。 OpenAIが開発し昨年公開された言語モデル、ChatGPTはその最たる例で、その能力は驚くべきものです。このAIは、ニュース記事などの文章自動生成、ユーザーとの自然な対話、研究レポートの作成といった多様なタスクを簡単にこなすことができます。筆者も既に生成AIの無い日常など考えられないほどに活用しています。生成AIが、既にこんなにも高度なレベルに達していると考えると、その可能性は無限大といえるでしょう。 しかしながら、生成AIが具体的に何であるか、どのように機能するのか、そしてそれが可能にする未来はどのようなものか、といった問いに対する理解は一般的にはまだ浅いものです。今回は、それらを解明し、生成AIの基本から未来への影響までを掘り下げて参ります。 [caption id="attachment_13857" align="aligncenter" width="...

-

2023.08.02 税務ニュース

NPO法人が期中に収益事業を開始・廃止した場合に申告はどうなるか

NPO法人は収益事業を行っている場合にのみ法人税の納税義務が生じます。設立時から収益事業を行っている場合には注意点は少ないですが、設立後に収益事業を開始または廃止する場合には注意が必要です。誤った認識をしていると申告漏れに繋がる可能性もあるため、正しく理解するようにしましょう。 法人税の納税義務が生じる場合 NPO法人は、次に記載している事業を継続して行う場合に、収益事業を行っているものとして法人税の納税義務が生じます。ただし、該当する事業が行われたとしても、それが継続して行われていなければ課税の対象にはなりません。例えば、通常は物販事業を行っていない団体が単発でイベントに出店して物販を行ったなどの場合には申告の必要はありません。 収益事業の34業種 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を...

-

2023.08.01 税務ニュース

「通達(つうたつ)」とはなにかをあらためて考える

はじめに 我が国において「税」は国民の義務であり、法律の定めによることとされています。具体的には日本国憲法第30条に納税の義務が、第84条に租税は法律によることが定められております。また、税に関わる法律は「税法」と呼ばれ、税目ごとに例えば「所得税法」「法人税法」といった形で定められています。ただし法律での定めだけでは目的を十分に果たせるわけではないことも多くあります。そのため更に「施行令」「施行規則」といった形で法律の下により実効性を高めるための法令が設けられています。 通達(つうたつ)とは 上記で述べたように「税」は法令に定められているわけです。では税務調査対応中によく耳にする「通達(つうたつ)」とはなんなのでしょうか。上記では述べられていないように法令ではありません。税務上の「通達」とは国税庁長官または国税局長が、下部機関や職員に対して発する職務上の命令なのです。つまり国民に定められているルールではないのです。言い換えれば税務職員として守るべき解釈及びルールなのです。 通達に拘束力はない? 通達は税務職員を拘束するルールであり納税者を拘束するルールではありません。であれば納税...

-

2023.07.31 農家おすすめ情報

林業者必見!消費税インボイス制度を解説!

林業者必見!消費税インボイス制度とは? 2019 年 10 月の複数税率導入に次ぐ消費税の新しい制度(インボイス制度)が 2023 年 10 月にスタートする。林業者の方は自分には関係ないと思い込まれている方も少なくないようなので、ぜひ本稿を読んで参考にしていただきたい。記事の記載にあたり国税庁及び農林水産省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りする。 なぜ今、林業者の消費税インボイス制度が重要なのか? 2023 年 10 月 1 日から消費税のインボイス制度が実施される。インボイス制度は全国の林業者にも影響があると言われているのはなぜなのか?農林業センサスによると林業経営体の約95%が売上 1,000 万円以下の免税事業者なのでインパクトが大きいことがわかる。これまで所得税の申告のみで済んでいたのがインボイス制度導入により消費税の申告納税が必要となる林業者が増えるのではないか。 林業者のインボイス制度が実務に与える影響 2019 年 10 月から複数税率導入(標準税率 10%、軽減税率 8%)により農林水産業以外の事業者...

-

2023.07.28 税務ニュース

インボイス制度開始後に免税事業者と取引するとどうなる?~3つのケースについて影響を解説

インボイス制度が始まる2023年10月以降は、課税事業者は免税事業者との取引について注意が必要です。本記事では、免税事業者と取引をした場合について、3つのケース別に影響を解説します。 1.消費税の仕組みとインボイス制度 消費税は課税売上げに係る消費税額(売上税額)から、課税仕入れに係る消費税額を差し引いて納付します。そして、課税売上げから課税仕入に係る消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。 出所:国税庁ウェブサイト インボイス制度が始まると、原則課税方式により消費税計算を行っている場合、適格請求書(インボイス)がないと原則として仕入税額控除ができなくなります。 これまでは、免税事業者との取引でも、請求書などの帳票があれば、仕入税額控除できました。ところが、インボイス制度下では、インボイスがないと仕入税額控除ができなくなります。インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者の登録をした事業者」であり、登録ができるのは消費税の課税事業者です。つまり、免税事業者など登録をしていない事業者との取引の場合、インボイスを受け取ることができません。 2.免税事業者と取...

-

2023.07.26 税務ニュース

安直な節税は認められない?租税回避否認規定の嘘

相続税実務に悪影響を及ぼす最高裁判例 去る令和4年4月19日、相続税の実務に大きな影響を与える最高裁判決がなされました。これは、財産評価基本通達6項といわれる規定の適用が問題になった事例です。この6項、安易な相続税の節税を、不適当な「租税回避」として、税務署の裁量で否認できるという規定(租税回避否認規定)ですが、この規定に基づく税務署の課税を、最高裁が完全に認めました。 最高裁の判断をごく簡単に申し上げますと、「安易な節税を認めてしまうと、課税の公平の考えから問題が生じるため、このような節税が行われた場合には、税務署の裁量で課税して問題ない」というものでした。安易な節税を認める、という点を申しますと、効果がある節税スキームは高価であることが多く、それこそ金持ちでないと使えないようなものがほとんどです。言い換えれば、富裕層でない方は節税スキームを使えず、相対的に高い割合で相続税を負担せざるを得ないので不公平、といった判断がなされました。 基準は未だに不明確 確かに、金持ちだけ節税できると聞けば不公平のように思いますが、問題になるのは、何をもって安易な節税となるか、その明確な基準が...

-

2023.07.24 税務ニュース

【営業担当者向け】インボイス「領収書・請求書」ルールを解説!何を書くべき?誰が出すべき?

「インボイス、分からない」「請求書や領収書がどうなるの?」。今もそんな声を耳にします。特に営業担当者の方は、現場で困ることが多いのではないでしょうか。今回、年商規模の大きい会社の営業職の方に向け、インボイス制度での請求書・領収書のルールを解説します。 インボイスとは何か インボイスとは、新しい消費税のルールに則って書かれた領収書や請求書などをいいます。正しくは「適格請求書」ですが、一般的には「インボイス」と呼ばれています。2023年10月からスタートです。 「インボイス=請求書や領収書だけ」と思われがちです。しかし次の事項が書かれていれば、納品書や仕入明細書などもインボイスになります。 【引用元】適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き(国税庁) 「適格請求書と適格簡易請求書?どう違う?」と思われるかもしれません。この違いは後で説明します。 インボイスのポイント3つ 注目したいのは次の3つです 登録番号 適用税率(10%と8%それぞれ) 消費税額(10%の分と8%の分それぞれ) 営業の方も意識したいのが登録番号です。インボイスを発行できる事業者...

-

2023.07.21 IT・ガジェット情報

知っておきたいYouTubeビジネス活用術

有名YouTuberになる必要はありません!YouTubeはあなたのビジネスに活用できる YouTubeと聞くと、多くの人が思い浮かべるのはアドセンス(YouTubeアドセンスに登録することで、自分の動画に広告を表示させること。一定の再生数、チャンネル登録者数を超えなければ収益は得られない。)を通じた広告収益かもしれません。確かに、多数のYouTuberがアドセンスを通じて収益を上げ、生計を立てています。驚くべきことに、一部のYouTuberは推定年収で5,400万ドルを超えているとの報告もあります。誰もが夢見るような成功ですね。しかし、こうしたアドセンスを活用した収益化には、莫大な再生数や多くのチャンネル登録者が必要となります。そのためには、高度な創造性、戦略、そして何より時間と労力が求められます。その難易度から、「私には手が出せないかもしれない…」と感じる方も多いでしょう。 しかし、その一方で、YouTubeはビジネスの集客やブランド構築の強力なツールとして機能します。特に、まだ再生数やチャンネル登録数がそれほど多くない初期段階でも、適切なアプローチを通じてYouTubeを活...

-

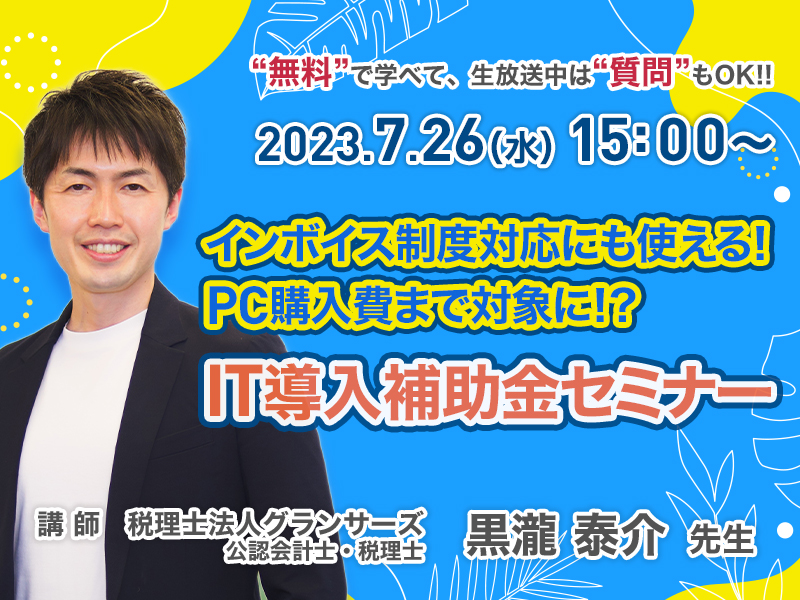

2023.07.20 見逃し配信

《セミナー動画》インボイス制度対応にも使える!PC購入費まで対象に!?IT導入補助金セミナー

7月26日(水)の「みんなの経営応援セミナー」ではインボイス制度対応にも利用できる「IT導入補助金」をテーマに公認会計士・税理士の黒瀧 泰介先生に解説していただきました。IT導入補助金の内容や2023年度での変更点、補助額、対象者、通常枠/デジタル枠の違い、申請フローなどについてお話しいただきました。ぜひご覧ください。 ■7/26(水) インボイス制度対応にも使える!PC購入費まで対象に!?IT導入補助金セミナー 放送日:2023年7月26日(水) 15:00~ 講師:税理士法人グランサーズ 共同代表 公認会計士・税理士 黒瀧 泰介先生 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) 講師プロフィール 黒瀧 泰介 先生 税理士法人グランサーズ 共同代表 公認会計士・税理士 早稲田大学卒業 有限責任監査法人トーマツ会計監査、株式上場支援、企業の経営改善コンサル業務に従事。国内大手税理士法人勤務、相続・事業承継対策に従事する。2015年に筧会計事務所(現、税理士法人グランサーズ)に入社。 上場企業の税務顧問対応、内部統制構築支援...

-

2023.07.19 税務ニュース

過度の節税は認めない! 中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制の見直しから読み取る、改正に込められたメッセージ

中小企業が一定の機械等を取得したケースなど、設備投資が多額となったときに特別償却又は税額控除の適用を受けることができる、「中小企業投資促進税制」及び「中小企業経営強化税制」。中小企業にとっては設備投資をすることで税制上の恩恵を受けることができ、会社の成長段階においてメリットの多いこれらの特例は、時代の流れに沿って微調整を加えられながら、定期的に適用期限が延長されています。 その「中小企業投資促進税制」及び「中小企業経営強化税制」の適用期限が令和6年度末まで延長された際に、注目すべき調整が加えられたことをご存じでしょうか?それは「コインランドリー業」「暗号通貨のマイニング業」はこれらの税制の対象から除外するというものです。 ※コインランドリー業は中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制の両方から、暗号通貨のマイニング業は中小企業経営強化税制から適用除外となります。 「節税商品」VS「国税」イタチごっこの歴史 なぜコインランドリー業と暗号通貨のマイニング業は対象から除外されるのでしょうか?それは、これらが「節税商品」として販売されていることが一部で広まっているためです。 全...

トップ

トップ