MENU

PICKUP

PICKUP

税務ニュース

【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説

昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム

職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について

治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

14件 1~14件を表示

-

2024.02.22 見逃し配信

【見逃し配信】 2024年本格スタート 電子帳簿保存法Q&A ~視聴者の皆さんの疑問 いっきに解決~

2024年2月15日(木)、ソリマチ株式会社は税理士・税務ライターの鈴木 まゆ子 先生をお招きし、「2024年本格スタート 電子帳簿保存法Q&A ~視聴者の皆さんの疑問 いっきに解決~」と題した無料のオンラインセミナーを開催いたしました。 セミナーレポート 2022年1月1日に施行された電子帳簿保存法の改正により、電子取引情報の保存ルールが変わります。しかし、現場で具体的にどう対応したらいいのか、わからないという方も多いのではないでしょうか。今回は実践的な内容にフォーカスして、鈴木先生にご解説いただきました。 冒頭に「電子帳簿保存法で最低限意識したいこと」、さらに「この1時間で確認すること」を確認した上で、一つ一つの項目についてご説明いただきました。「電子メールで受領した請求書等はメールごと保存する必要があるのか、それともメールに添付されたPDFの保存だけでいいですか?」など、配信中に寄せられたご質問にもお答えいただきました。 セミナーの録画は以下のURLでご視聴いただけます。ご興味をお持ちの方は、ぜひご覧ください。 [template id="4604"]

-

2023.01.01 税務ニュース

【2023年確定申告】還付申告は1月1日からできるってホント?注意点も解説

年明け、還付申告を予定している人は多いでしょう。「申告は2月16日以降」と思っているかもしれません。実は、還付申告は年明け1月1日からできます。申告できる期間も長いのが特徴的ですが、うっかりすると損をすることも。今回は、還付申告の内容と注意点をお伝えします。 還付申告とは何か 還付申告とは、源泉徴収や予定納税で納め過ぎた税金の一部を還付してもらうための確定申告をいいます。 「国民自らが所得と税額を申告し、納税をする」というのが、日本の税金の原則です(申告納税制度)。しかし本当に国民全員が自ら申告すると、税務署の作業が膨大になり、徴税コストがかさみます。また、一度に多額の納税は、納税者自身にも負担です。 そこで、給与や年金、報酬などの支払から所得税を天引きしたり(源泉徴収)、ある程度所得のある人は税金の一部を前払いしてもらったり(予定納税)しています。ただし、先払いした所得税が本来かかるべき税額よりも多くなることがあります。確定申告をすれば、この払い過ぎた所得税が一部戻ってくるのです。 還付申告をできる人 還付申告できるのは「納め過ぎた所得税のある人」です。つ...

-

2022.11.22 税務ニュース

【2022年年末調整】年末調整で扱う12の所得控除を一気に確認!注意点も解説

年末調整で扱う所得控除は数が多く、全部で12あります。今回は、この12の所得控除の内容や条件を確認しましょう。 社会保険料控除 社会保険料を支払ったときの所得控除です。控除できる金額は、その年に支払った金額すべてです。控除額は、本人が年間に支払った全額です。なお、生計同一配偶者や扶養親族など家族が本来負担すべきものも、扶養する本人が支払ったのなら控除できます。 小規模企業共済等掛金控除 iDeCoや企業版DCの掛金、会社役員などが加入する小規模企業共済の掛金などを支払ったときの所得控除です。その年に支払った金額すべてを控除できます。ただし、社会保険料と違い、本人分しか控除できません。妻の分を実質的に負担したとしても控除できません。 生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った人に適用される所得控除です。 控除額 控除額は、その年に支払った金額をベースに計算します。ただ、社会保険料や小規模企業共済等掛金控除と違い、支払額すべてが差し引けるわけではありません。上限額があります。 【引用元】No.1140 生命保険料控除(国税庁) また...

-

2022.11.10 税務ニュース

【2022年年末調整】年末調整と確定申告、両方やるのはどんな人?

会社員の多くは年末調整で完結します。しかし、人によっては確定申告も行わなくてはなりません。どのようなときでしょうか。年末調整と確定申告の違いを確認しつつ、両方やるパターンを見ていきましょう。 年末調整と確定申告はどう違うのか そもそも、年末調整と確定申告はどう違うのでしょうか。最初に確認しましょう。 年末調整 年末調整は、「給与から天引きした所得税の精算手続き」です。給与や賞与からは、所得税が天引き(源泉徴収)されています。この源泉所得税は、本来かかる税額よりやや多めに設定されています。また、生命保険料控除や地震保険料控除などは考慮されていません。 このため、年末に1年間の正しい課税所得額を計算し、天引きした所得税と精算する手続きをします。この手続きが年末調整です。 【参考】【2022年 年末調整】年末調整って何?経理初心者が知っておきたい基本をざっくり解説 確定申告 確定申告は、1年間のすべての所得額、控除額から正しい所得税の額を計算し、申告する手続きです。通常、翌年3月15日が期限となっています。このとき、年末調整と同じく、源泉徴収された所得税や先払いした所...

-

2022.10.26 社会保険ワンポイントコラム

2024年秋、健康保険証がマイナンバーカードに!知っておきたいメリット・デメリット

河野デジタル相は10月13日、記者会見にて「現在の健康保険証を廃止し、マイナカードと一体化した『マイナ保険証』を原則とする」という政府の方針を発表しました。2024年秋以降、病院での診療や薬局での薬の購入は原則、健康保険証と一体化したマイナンバーカードで行われることになります。現行の健康保険証は使えなくなるのです。 マイナンバーカード一体化の背景 健康保険証とマイナンバーカードの一体化を言い換えると「マイナンバーカード所持の義務化」です。日本は国民皆保険制度を採用しており、健康保険への加入は義務付けられています。加入の事実を示すのが健康保険証なのですが、「健康保険証=マイナンバーカード」になれば、健康保険に加入している人全員、マイナンバーカードを持つ必要が生じるのです。 なぜ政府は、このような方針を打ち出したのでしょうか。背景には次の2つがあります。 ポイント事業をしても取得率が50%未満 1つ目の理由は「マイナンバーカードがなかなか普及しないから」です。2016年1月にマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がスタート、同時にマイナンバーカードの交付が始まりました。6年超が...

-

2022.10.07 税務ニュース

災害を被ったら農家の税金はどうなる?救済策を解説(その2)

前回に引き続き、今回も農家が被災したときの税金対策をお伝えします。今回は「納める税金を抑える方法」です。 事業での救済策①事業用資産に被災したときの損失計上と繰越・繰戻 農機具や農作物が被災し、損害が生じたら、損失部分は必要経費に計上できます。他の所得と損益通算をしても残る赤字は、翌年以後に繰り越したりできます。 ■計上する損失額 災害によって生じた事業用資産や棚卸資産の損失金額です。具体的には次のようなものとなります。 ■滅失した農機具などの固定資産 災害で滅失した日時点で「仮に譲渡したら」を前提として計算した取得費 ■収穫した稲や野菜、果実などの棚卸資産 被災して廃棄するしかなくなったもの…被災直前に「もしも出荷していたら」を前提に計算した金額。毎年の棚卸で用いている方法で評価して計算する(総平均法、先入先出法など) 売れるけど価値が下がったもの…「1の出荷前提で計算した金額-被災直後の農作物の評価額」 ■未収穫の農作物 「農作物の種苗費、肥料代、人件費その他経費などの合計額-収穫できたときの農作物の価額の合計額」 ■土砂などの障害物の除去費用 ...

-

2022.09.14 農家おすすめ情報

災害を被ったら農家の税金はどうなる?救済策を解説

8月から9月にかけて台風や大雨といった災害が増えます。被災すると農業へのダメージは計り知れません。税負担を軽くする方法はあるのでしょうか。農家の方に向けて災害時の税金を解説します。 災害で申告や納税が遅れるとペナルティが生じる 大雨や台風で被災すると大変です。家財や事業用財産に損害が出るだけではありません。後片づけも必要になります。当然、資金繰りも苦しくなります。「申告や納税が期日までにできない」という状況になるのは自然なことです。 しかし、それでも基本的に「税金は待ったなし」です。1年を通じて何らかの税金のイベントはあります。個人の農家なら、年明けの確定申告だけではありません。所得税の予定納税や消費税の中間納付があります。人を雇っているなら源泉所得税の納付や年末調整もあります。 災害の対処に追われ、税務上の手続きが遅れるとペナルティが生じます。期限後に申告すれば無申告加算税が、源泉所得税の納付が遅れれば不納付加算税が発生するのです。この他、法定期限後の納付にはすべて延滞税がかかります。 災害を受けて何もしないでいると、余計な税金を払う破目になるかもしれません。しかし、災...

-

2022.08.10 税務ニュース

固定資産税の節税策?住宅街の土地に栗の木が生えているワケ

郊外の住宅街で栗の木しか植えられていない畑を目にすることがあります。少量の栗の販売だけで生活が成り立つとは思えません。なぜこのような土地があるのでしょうか。理由の一つは、固定資産税にあるようです。 固定資産税とは何か 固定資産税は、土地や建物、償却資産と呼ばれる事業用資産に課される税金です。都道府県や市区町村が課税します。納めるのはその年の1月1日において固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です。税額は、原則、次の式で計算します。 固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率) 農地の固定資産税は4区分で課税 農地も土地なので固定資産税がかかります。ただし、農地法で利用が制限されている分、収益性は宅地より劣ります。そのため、農地の固定資産税は宅地よりも低く設定されます。 ただ、農地と言っても様々です。農業向きなところもあれば、宅地向きなところもあります。固定資産税の課税にあたっては、農地は「一般農地」「生産緑地」「一般市街化区域農地」「特定市街化区域農地」に分けた上で計算します。 【引用元】農地の保有に対する税金(固定資...

-

2022.07.29 税務ニュース

【2022年 年末調整】年末調整って何?経理初心者が知っておきたい基本をざっくり解説

11月になると、多くの企業や会計事務所がソワソワし始めます。経理になったばかりの方だと不思議に思うかもしれません。ソワソワの理由は「年末調整」です。 年末調整とは何でしょうか。なぜ会社が行うのでしょうか。今回は、経理1年目の方に向け、年末調整の基本をざっくり解説します。 年末調整とは何か 年末調整とは、給料や賞与から預かった所得税の合計額と、1年間の給与全体にかかる本来の所得税額とを比べ、その差額を精算する手続きをいいます。 会社の役員や従業員が受け取る役員報酬や給与・賞与は、決まった金額そのままを受け取るのではありません。社会保険料や所得税、住民税が源泉徴収(天引き)されています。支給されるのは、源泉徴収後の残額です。 源泉徴収される所得税は、扶養している家族の数と課税される給与額の額の2つだけで決めた概算額です。1年ベースで見た所得税を考えると、少し多めに徴収されています。 一方、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる所得税は「年の途中で扶養する家族の数に変更があった」「住宅ローンを支払っている」「本人や家族が障害者である」といった事情を考慮した上で計算...

-

2022.07.04 税務ニュース

農地を宅地に転用する条件とは?手続きや費用も解説

農地に自宅や賃貸アパートを建てるなら、転用の手続きが必要となります。ただし、どのような農地でも転用できるわけではありません。手続きが必要です。今回、農地転用の条件や手続きの流れについて解説します。 農地転用とは何か 農地転用とは「農地を農地以外の目的で使えるようにすること」を言います。 農地は、農地法第2条第1項により「耕作の目的に供される土地」と定められています。休耕地も含め、「いつでも耕作しようと思えば耕作できる土地」が農地なのです。そして、この農地の転用は、農地法により規制されています。 農地に家を建てるなら転用の手続きが必要 「農地の転用が規制されている」を平たく言うと、「家すら気軽に建てられない」ということです。「農地利用は自由でいい」としてしまうと、農業生産の安定化が図れなくなるおそれがあります。日本の食料自給率にも影響するかもしれません。そのため、農地法は農地の利用に制限をかけているのです。 しかし、すべての農地が絶対に農業目的以外で使えないわけではありません。転用して宅地にできれば、自宅でも賃貸アパートでも建てられます。売却も可能です。そこで農利法は、転用の...

-

2022.06.30 税務ニュース

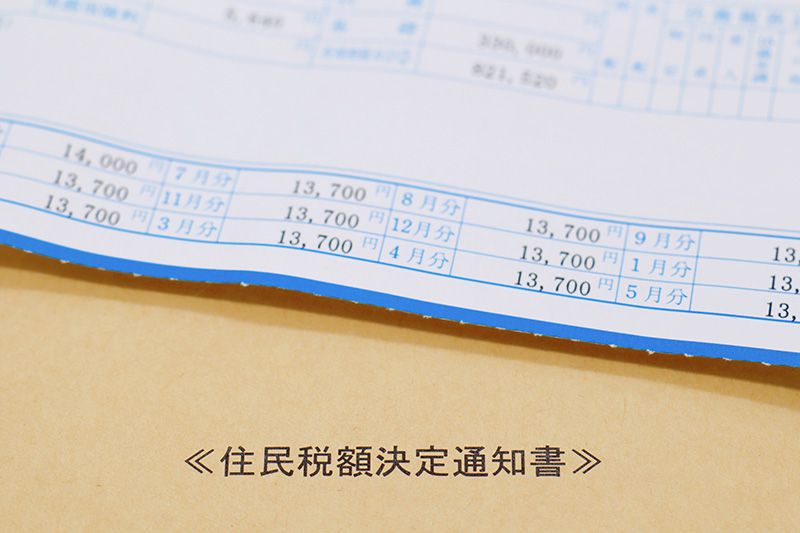

ふるさと納税の控除は正しい?住民税決定通知書での確認方法を解説

ふるさと納税で気になるのが「控除されているかどうか」です。昨年寄附した分は、今年6月からの住民税から差し引かれます。ただ、状況によっては控除されていないかもしれません。今回、控除もれの原因と共に、住民税決定通知書での確認方法をお伝えします。 自治体の控除もれの原因は「ワンストップ特例」 自治体のミスによるふるさと納税の控除もれが5月下旬以降、報道されるようになりました。 まず宮城県です。ワンストップ特例を申請した402人のうち401人の寄附データが、それぞれの住所地の自治体に送られていなかったとのこと。5月27日、発覚しました。 次に鳥取県米子市 でも控除もれが発覚しました。自治体側の入力がもれていたために、ワンストップ特例申請者のデータが住所地の自治体に送られていなかったとのことです。 過去も「自治体側のミスで寄附分が住民税から差し引かれていなかった」といった事態がありましたが、いずれもワンストップ特例に起因します。ワンストップ特例をした人ほど、住民税から寄附分が差し引かれているかを確認したほうが安心です。 本人自身のうっかり控除もれ原因は3つ 寄付した...

-

2022.06.01 税務ニュース

農業を副業にしたら確定申告は必要?申告不要なケースと注意点を解説

近年の就農ブームの影響からか、家庭菜園や一日農業バイトなどを副業にする話を耳にします。副業で収入を得たとき、気になるのが税金です。今回は、農業を副業にしたときの確定申告について解説します。 副業の農業の所得区分と所得計算の方法 副業の所得には、所得税と住民税がかかります。「所得税」「住民税の所得割」の税額計算は、おおよそ次の流れになります。 所得額の合計-所得控除の合計=課税所得金額 課税所得金額×税率(所得税は5~45%、住民税所得割は一律10%) 2から税額控除などを差し引き、最終的な納税額を算出 ※上記は総合課税での計算。実際は分離課税の対象となる所得が別途ある。また、住民税は、均等割もかかる。 ここで押さえたいのが「副業の農業の所得」です。所得は税法上、10種類に区分されます。そして、「どう稼いだか」で所得の種類と計算の仕方は変わるのです。 自分で育てて販売→雑所得または事業所得 家庭菜園などで自ら野菜や果物、花卉を育て、農協や個人に販売しているケースなら、「雑所得」あるいは「事業所得」に区分します。所得額はいずれも、次のように計算します。 雑所得...

-

2022.05.09 税務ニュース

固定資産税はクレジットカードの方がいい?2022年お得な払い方を解説

2022年度の固定資産税の納付が始まります。「現金納付が当たり前」と思われがちですが、実は、現金以外でも納められるのです。むしろ、クレジットカードや電子マネーなど、キャッシュレス決済で払った方がお得かもしれません。 固定資産税とは?納付時期と納付方法を確認 固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している建物や土地といった不動産に課される税金です。不動産の所在する市町村(東京23区は東京都)が課税額を計算し、不動産を所有する人に送付します。 納付時期 納付時期は通常、年4回に分かれています。ただし、自治体によって納期は違います。例えば、東京都23区は6月、9月、12月、2月 が納期となっています。一方、八王子市は5月、7月、12月、2月 が納期です。 なお、年4回分の固定資産税は、一括で払っても問題ありません。納期限に間に合えばいいのです。 納付方法 以前、固定資産税の納付方法は現金と口座振替くらいしかありませんでした。しかし現在、クレジットカードや電子マネー、スマホ決済アプリなどキャッシュレス決済の普及から、他の決済方法も選べる自治体が増えています。ざっと挙げると、次のような納...

-

2022.04.26 税務ニュース

JA「建物更生共済」の保険料は年末調整で控除できる?所得税の扱いを確認しよう

地方の方が加入している損害保険で多いのが、JA(農業協同組合)が扱っている「建物更生共済(たてこう)」です。この共済は、一般的な損害保険とかなり違います。そのため、税法上の扱いも複雑です。今回は、加入している方に向け、年末調整や確定申告における建物更生共済の掛金の扱いを解説します。 建物更生共済とは何か 建物更生共済とは、JAが扱っている共済制度です。火災や台風、地震といった自然災害で建物や動産が損害を受けたときに備える損害保険ですが、他の民間企業の損害保険と異なり、次のような特徴があります。 すべてが掛け捨てとはならない 多くの損害保険は掛け捨て型ですが、建物更生共済は「一部掛け捨て、一部積立型」となっています。また、「建物更生共済むてきプラス『建物』」のように、全額積立 となっている商品もあります。そのため、共済金の受取は、火災などの共済事故が発生した時だけではありません。共済満期時に、満期共済金・満期時割戻金・据置割戻金が受け取れます。 「積立」のある損害保険だから課税がややこしい 積立部分があるため、税法上も他の民間の損害保険と同じようには扱えません。満期を迎えたら、一...

トップ

トップ

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)