MENU

PICKUP

PICKUP

税務ニュース

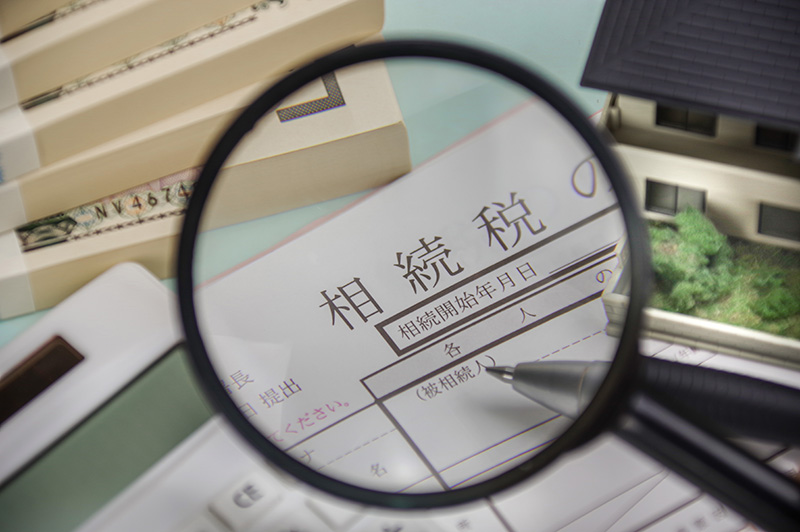

【2025年度(令和7年度)税制改正(その1)】103万円の壁の引き上げは123万円に!いつから?大学生のバイト「103万円→150万円」の控除も解説

昨年12月20日に2025年度(令和7年度)税制改正大綱が公表されました。もっとも注目されたのは「103万円の壁の引き上げ」です。どうなったのでしょうか。いつから始まるのでしょうか。今回は、103万円の壁の引き上げと大学生のバイトの壁の引き上げを中心に解説します。 2025年度(令和7年度)税制改正①「103万円の壁」が「123万円の壁」に 個人向けの税制改正の1つ目は「103万円の壁の引き上げ」です。 103万円の壁とは、パート・バイトといった給与所得者の非課税枠を言います。「給与所得控除の下限55万円+基礎控除額48万円=給与年収の非課税の上限103万円」という内容です。 多くのパート・バイトはこの103万円の壁を気にするため、年末になると「働き控え」という現象が起きていました。そのため、企業は人手不足に悩み、家計は物価高が改善されないという状況に陥っていたのです。 そこで、与党から政策協力を求められた国民民主党が「103万円の壁を引き上げるべきだ」と提案しました。議論が重ねられた結果、今回の税制改正で103万円の壁が引き上げとなったの...

社会保険ワンポイントコラム

職場の離職率低下につながる効果が!治療と仕事の両立支援について

治療と仕事の両立についての社会的背景 近年、医療の進歩により、がんのように以前は不治とされていた病気でも生存率が向上し、長期にわたって仕事との両立が可能になりつつあります。病気になったらすぐに離職しなければならないという状況から、治療を行いながら仕事を続けられる社会的環境へと変化しています。 しかし、疾病や障害を抱える従業員を支援するための社内体制が整っていない場合、従業員は仕事を続けたくても離職を選択せざるを得ません。これは企業にとっても人材の大きな損失といえるでしょう。 両立支援の内容 治療と仕事の両立支援の内容ですが、具体的には次のような柔軟な働き方ができる制度を設けた上で、私傷病の治療や療養を目的とした利用ができるようにします。 時差出勤制度 短時間勤務制度 時間単位の休暇制度・半日休暇制度 フレックスタイム制度 在宅勤務(テレワーク)制度 休職制度 両立支援に取り組むことの効果 労働政策研究・研修機構(JILPT)の「治療と仕事の両立に関する実態調査(企業調査)2024年3月」によれば、上記のよう...

12件 1~12件を表示

-

2024.09.05 見逃し配信

【見逃し配信】これって経費になる?人気税理士が教える節税と仕訳のコツ

2024年8月27日(火)、ソリマチ株式会社は脇田弥輝税理士事務所の税理士 脇田 弥輝(みき) 先生 をお招きし、「これって経費になる?人気税理士が教える節税と仕訳のコツ」と題した無料のオンラインセミナーを主催いたしました。 セミナーレポート 事業にかかった費用は「経費」として、売上から差し引いて所得税等の計算をすることができます。ですが、個人事業主として活動している場合、事業に関係する経費なのか、それとも経費ではないのか、判断が難しい出費が多々あります。 今回お招きした講師の脇田先生は、経費精算を行う人のための場所「経費精算カフェ」の店長も務めています。そこでお客様から寄せられる「これは経費になりますか?」という相談について、様々に答えています。 その実地のご経験を活かして、今回のセミナーでは「これは経費になる?ならない?」という具体例を多数挙げながら、「”経費”になるかどうかをどう判断するべきか」をわかりやすくご解説いただいています。 [template id="4604"]

-

2024.05.07 税務ニュース

知っていますか?買換特例の恐ろしい改正

買換特例の意義 税務上、買換特例という特例があります。この特例は、会社の所有する不動産などを売却し、その売却金額で新しい不動産などを購入するような一定の要件を満たす買換えを行った場合に認められる特例です。このようなケースで、売却した資産(譲渡資産)について税金をかけると、買い換える新しい資産(買換資産)を取得することが難しくなるため、税負担を先延ばしにできるようこの特例が設けられています。 その反面、この特例は非常に怖い制度でもあります。なぜなら、節税額が非常に高額になるだけでなく、要件が非常に複雑だからです。この点、専門家である税理士も同様で、適用を誤ると即損害賠償請求に繋がるため、買換特例に対しては神経を使います。 期中届出制度の創設 更に困ったことに、この買換特例について、令和6年4月1日から非常に大きな改正が実現しています。それは、期中届出制度の導入です。 具体的には、買換特例を予定している場合、その対象になる譲渡資産を譲渡した後、その譲渡をした4半期ごとに、その末日から2か月以内に税務署に買い換える予定の買換資産などについて届出をする必要があるとされたのです。 ケア...

-

2024.03.01 税務ニュース

結局、一番得する社長の役員報酬額はいくらなのか!?

業種に限らず色々な経営者の中で関心の高い「役員報酬をいくらにしたら一番節税になるのか」というテーマに関して詳しく解説していきます。 役員報酬の決め方は? 役員報酬は、定期同額といって毎月同じ金額に定めることが必要です。役員報酬を変更したい場合、事業年度開始から3ヶ月以内であれば、変更することができます。ただし、経費に計上するには、前もって届出しておくことが必要です。役員への賞与を経費にするには、会計年度の開始日から4ヶ月以内、もしくは役員賞与を決議した株主総会から1ヶ月以内のどちらか早い方までに税務署に届出を行うことが必要です。これを事前確定届出給与といいます。 おさえておきたい3つのポイント 図は、会社の利益からどのように税金が引かれていくのかを表しています。税金や社会保険料などを引かれて、最後に残った金額が個人と会社に残るキャッシュです。全体の利益から会社負担分の社会保険料が引かれます。役員報酬から、所得税と住民税と社会保険料個人負担分が引かれたものが個人の手取りです。経常利益から法人税が引かれたものが法人の手取りです。そして、個人と法人の手取りの合計が、個人と会社に残...

-

2024.02.12 税務ニュース

社長が毎年タダ同然で高級車を乗り換える節税スキーム!

近年、ビッグモーターの件などで中古車市場が話題になりました。 中古車の値動きについては、 半導体・部品不足が解消されてきたことによる、新車の納期の短縮 ロシアへの中古車の輸出規制が、より厳格化されたこと 不祥事による中古車販売会社に対する不信感 などがあり、値が下がる要因のほうが多いです。 一般的に輸入車はリセールバリューが低くなる傾向にあります。そんな中でも、ポルシェやメルセデスベンツのGクラスなどは、リセールバリューが高い人気車です。外車を乗り換える経営者の方も多いですが、実は、その車の中古車価格の1割くらいしかお金を払っていないかもしれません。今回は、中古車の1割ほどの価格で高級車を毎年乗り換える節税スキームを解説していきます。 減価償却ってなに? まずは減価償却がどういうものかを解説します。 減価償却は、該当する固定資産の購入費用を、何年かに渡って分割して経費にする会計処理です。原則として10万円以上の資産が対象です。物によって何年で経費に出来るか、細かく法律で決められています。この年数を法定耐用年数と言います。 減価償却には、定額法と...

-

2024.01.12 税務ニュース

美術品やアート作品で節税?絵画や彫刻などの減価償却について解説。

美術品やアート作品の購入が節税対策につながることはあまり知られていません。実は2015年から美術品等に関する税金のルールが大きく変わっているのです。本コラムでは、美術品やアート作品の購入が会社の税金に与える影響と注意点について解説します。 大きく変わった美術品の税金ルール 長期間にわたって使用する高額な資産を購入した場合、その購入価額の全額を購入時点の事業経費とせずに、法令で定められた耐用年数にわたって事業の経費にしていきます。これを「減価償却」といいます。一方で、時の経過により価値が減少しない資産は「減価償却」の対象になりません。つまり、税金の計算に影響を及ぼさないのです。 さて、高額な資産といっても、絵画や彫刻などの美術品やアート作品についてはどのように考えたらよいのでしょうか?多くの人が鑑賞したからといって美術品等の価値が損なわれるわけではありません。また、美術品等の価値が時間の経過によって減少するともいえず、加えて、美術品等の評価は嗜好や作品の人気の動向などにより一様ではありません。客観的な基準が求められる税金のルールとしては、悩ましい問題だといえるでしょう。 この...

-

2023.12.06 税務ニュース

節税しながら文化芸術団体を応援! 寄附金控除やふるさと納税について解説。

教育、文化、スポーツ、学術などの振興のためには、民間寄附が重要な役割を担っています。このため寄附金については、寄附金控除という税制上の優遇措置が設けられています。最近話題のふるさと納税も寄附金控除の仲間です。 寄附をすることで節税効果が見込めます。本コラムでは確定申告で活用したい寄附金控除のしくみについて解説します。 文化芸術団体への寄附が注目されています コロナ禍をきっかけに、文化芸術団体への寄附に注目が集まっています。新型コロナウィルス感染防止の趣旨から公演中止が相次ぎ、文化芸術活動の存続が危機に晒されていたためです。 近年の個人寄附の総額は増加傾向にあります(図表1)。また、2021年の調査では、文化芸術振興のための寄附に関心のある層は調査数の2割(20.9%)を占めていました(図表2)。 一方、日本の国家予算に占める文化予算の割合は0.1%程度にとどまっており、諸外国と比較して低い水準にあります(図表3)。文化芸術団体は現代社会で重要な役割を果たしていますが、補助金等の公的な資金だけでは活動を維持することが難しい団体も多く存在します。文化芸術団体が存続する...

-

2023.10.16 税務ニュース

個人の法人の二刀流で大幅節税!?マイクロ法人ってなに!?

近年、多くの人が複数の事業や収入源を持ち、働き方も多様化しています。こうした方々は、マイクロ法人を設立することでさまざまな利点を享受できます。今回は、マイクロ法人の利点について詳しく説明します。 マイクロ法人とは? まず、マイクロ法人とは何かを理解しましょう。マイクロ法人とは、規模の拡大を目的としていない法人のことです。マイクロ法人という言葉自体は、法律で決まっているワードではなく、あくまで俗称です。「社長ひとりだけで運営する法人」をイメージしてください。 複数の事業や収入源をもった際にマイクロ法人を設立することで、合法的に大きく節税することができます。特に個人事業主とマイクロ法人を併用する二刀流スキームは、法人と個人事業主のいいとこ取りができるスキームとして注目されています。 マイクロ法人のメリット マイクロ法人を用いることで、以下のようなメリットが期待できます。 ①社会保険料の削減 ②所得税の節税 では、それぞれ見ていきましょう。 マイクロ法人のメリット①社会保険料の削減 これがこのスキームの最大のメリットです。これまで個人事業主として支払っていた社会保険を、法人の社会保...

-

2023.09.01 税務ニュース

経営セーフティ共済-“やらなきゃ良かった”まである節税策

はじめに 言うまでもない事ですが、デューク・東郷がお金をキレイにしたいと思っている場合を除いて、税金を払いたい人なんていません。これはもう、断言して良いでしょう。しかし、知らん顔すると大変なことになるので、猫も杓子も一生懸命「セツゼイ、セツゼイ」と正々堂々税金を減らせる方法を探しているわけです。 そこへ来て昨今、人類の英知により、情報の流通は、膨大かつ超低価格になりました。お陰様で、巷にはセツゼイ策なるものが、動画なり文章なりで溢れかえっています。かく言う私も、セツゼイ策洪水の片棒の一端の端っこのササクレあたりを担いでいるわけであります。ところが、“税金払いたくない欲求”は、人の目を曇らせ理解力を奪います。 もうこれは人の業なので仕方のない話ですが、「〇〇はセツゼイになる」と聞くと、そのセツゼイ策にまつわる都合の悪い内容はあまり記憶に残りません。発信側が、耳目を集めるために都合の良いところを強調し過ぎる要因も大きいですが、痛い思いをするのは一般納税者ですから重々気をつけて頂きたいのです。 そこで、本稿では、セツゼイ策の代表格である経営セーフティ共済について、劇薬注意、結果“...

-

2023.07.26 税務ニュース

安直な節税は認められない?租税回避否認規定の嘘

相続税実務に悪影響を及ぼす最高裁判例 去る令和4年4月19日、相続税の実務に大きな影響を与える最高裁判決がなされました。これは、財産評価基本通達6項といわれる規定の適用が問題になった事例です。この6項、安易な相続税の節税を、不適当な「租税回避」として、税務署の裁量で否認できるという規定(租税回避否認規定)ですが、この規定に基づく税務署の課税を、最高裁が完全に認めました。 最高裁の判断をごく簡単に申し上げますと、「安易な節税を認めてしまうと、課税の公平の考えから問題が生じるため、このような節税が行われた場合には、税務署の裁量で課税して問題ない」というものでした。安易な節税を認める、という点を申しますと、効果がある節税スキームは高価であることが多く、それこそ金持ちでないと使えないようなものがほとんどです。言い換えれば、富裕層でない方は節税スキームを使えず、相対的に高い割合で相続税を負担せざるを得ないので不公平、といった判断がなされました。 基準は未だに不明確 確かに、金持ちだけ節税できると聞けば不公平のように思いますが、問題になるのは、何をもって安易な節税となるか、その明確な基準が...

-

2023.07.19 税務ニュース

過度の節税は認めない! 中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制の見直しから読み取る、改正に込められたメッセージ

中小企業が一定の機械等を取得したケースなど、設備投資が多額となったときに特別償却又は税額控除の適用を受けることができる、「中小企業投資促進税制」及び「中小企業経営強化税制」。中小企業にとっては設備投資をすることで税制上の恩恵を受けることができ、会社の成長段階においてメリットの多いこれらの特例は、時代の流れに沿って微調整を加えられながら、定期的に適用期限が延長されています。 その「中小企業投資促進税制」及び「中小企業経営強化税制」の適用期限が令和6年度末まで延長された際に、注目すべき調整が加えられたことをご存じでしょうか?それは「コインランドリー業」「暗号通貨のマイニング業」はこれらの税制の対象から除外するというものです。 ※コインランドリー業は中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制の両方から、暗号通貨のマイニング業は中小企業経営強化税制から適用除外となります。 「節税商品」VS「国税」イタチごっこの歴史 なぜコインランドリー業と暗号通貨のマイニング業は対象から除外されるのでしょうか?それは、これらが「節税商品」として販売されていることが一部で広まっているためです。 全...

-

2023.04.10 起業応援・創業ガイド

【創業ガイド Vol.14】「起業初期から知るべき節税 会社の将来に繋がる節税とは?」

法人設立をしたら、税金の負担を少なくする節税についてもおさえておきましょう。 今回は、節税の基本的な考え方や具体的な節税の方法、節税を検討するタイミングについて、わかりやすく解説します。 節税の基本的な考え方は? 決算で多額の納税になりそうだからといって、闇雲に経費を使うのは、節税ではありません。単なる無駄遣いとなってしまいます。では、なぜ、会社は節税を行うのか。その理由は、会社が生んだ利益を今後につながるように、有効に活用するためです。 節税は、会社の将来を見通し、「投資の視点」を持って行いましょう。 節税の具体例 次は、節税の具体例をご紹介します。 事業への先行投資 新規事業などへの先行的な投資を行い、初期費用などと利益を相殺することで、利益を少なくする方法があります。また、設備投資を行い、税金面で特別償却や税額控除などの優遇措置を受けることができます。(一定の要件を満たす必要はあります。) 特別償却とは特定の機械設備を購入した際に、通常の減価償却に加えて、取得価額に一定額を上乗せして償却できる制度です。税額控除とは、納付する税額から一定額を控除することができる制度で...

-

2021.12.27 税務ニュース

法人を二つ持っていると得?法人を複数持っている際の気を付けるべきポイントを解説。

法人を二つ持つ理由 起業して事業が拡大していくと法人をもう一社作ろうかというご相談をいただくことがございます。法人を二つ持つ狙いとしては「事業を明確に区分してそれぞれ独立したものとして事業展開したい」という事業そのものや会社づくりからくるものもあれば、「法人を二つ持つことで節税を図りたい」といった税負担の観点からのものもございます。今回は後者の節税ニーズに基づいて法人を二つ持つことのメリットとデメリットについて触れていきます。 法人を二つ持つことのメリット 税法では様々な金額の制限が設けられている規定があります。「1社1年あたりいくらまで」といったような規定です。これらの「枠」は法人の数にリンクしますので二社持つことで二倍のメリットを享受することができます。 具体的には 中小企業の軽減税率…所得800万円以下については、法人税率15%(所得800万円超については、23.2%) 少額減価償却資産の特例…1単位当たり30万円未満の減価償却資産については、年間300万円まで全額損金算入可 中小企業の交際費特例…年間800万円以下については、全額損金算入(年間800万円...

トップ

トップ

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)