MENU

896件 121~140件を表示

-

2024.05.10 税務ニュース

「法人事業概況説明書」と「勘定科目内訳明細書」の様式が改訂!

最近話題のインボイス制度の開始と、電子帳簿保存法の改正。 正直、税理士事務所や経理の業務量は増えましたよね。でも不思議なもので、多少の混乱はあるものの、始まってみるとそれなりに浸透しているのかなと感じています。 そのような時代背景に伴い、国税に関する書類にも変更があります。 今日はその改訂について確認していきましょう。 【法人事業概況説明書】 国税庁のHPによると、「今般、事業者の方々のデジタル化の状況を含め、その法人の経理状況等を把握するため」に改訂するようです。 改訂は、令和6年3月1日以後終了事業年度分からとなります。 月末決算の会社がほとんどでしょうから、多くの場合、「令和6年3月決算」分から、新しい様式になります。5月申告になるので、そろそろ作り始める会社もあるでしょう。 改訂内容は、下記の2点です。 ①電子帳簿保存法の適用状況 表面の図の箇所に、電子帳簿保存法の適用状況を記載する項目ができました。 この、赤枠(5 PC利用状況の(7))が、これまでは「データの保存先」として、「クラウド」「外部記録媒体」「PCサーバ」のうち当てはまるものに〇をつけるようになって...

-

2024.05.09 税務ニュース

【定額減税】住民税は大丈夫?早めに確認したい4つのポイント

6月からの定額減税は所得税だけでなく住民税もあります。住民税は所得税と違い、2023年分の所得や家族状況が基準です。年末調整や確定申告の内容によっては、住民税の定額減税が受けられなかったり、予想外の事態になったりするかもしれません。今回は、住民税の定額減税で確認したい4つのポイントをお伝えします。 登場人物 よっちゃん(以下「よ」):まゆこの夫。行政書士。仕事はできるが税金はくわしくない。特技は料理と釣り。夢は釣り三昧の日々。 まゆこ(以下「ま」):税理士・税務ライター。「こむずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。趣味は、よっちゃんのごはんを食べること。 定額減税、所得税は「2024年分」住民税は「2023年分」を基準に計算 よ「なんで住民税が大事なの?市町村が計算するから関係ないじゃん」 ま「…住民税の定額減税がいつの分の所得を基準に計算するか、知ってる?」 よ「住民税の定額減税も所得税と同じで2024年6月に始まるから…2024年分の所得じゃないの?」 ま「ハズレ。住民税の定額減税は2023年分の所得...

-

2024.05.08 税務ニュース

交際費等から除かれる飲食費が「1万円まで」に!損金算入の要件と中小企業への影響を解説

2024年度税制改正で交際費課税が変わりました。目玉の1つは「交際費から除外する飲食費の上限が1人あたり5000円から1万円へ」です。具体的な改正内容はどのようなものでしょうか。また、中小企業にどのように影響するのでしょうか。今回は、改正のポイントを確認し、今後について考察します。 2024年税制改正で交際費等課税のポイント2つを確認 2024年度税制改正では交際費等の損金計上の扱いが拡充されました。昨今の物価高への対応と中小企業の経済活動の促進が目的です。具体的には、次の2点となります。 1.交際費等から除外される飲食費の上限額が「5000円→1万円」に 法人が支出する交際費は原則、損金の額(法人税法上の経費の額)に算入できないとされています。しかし特例的に、法人の規模ごとに一定額を損金の額に算入することが認められています。 現在の交際費等の損金算入限度額は、次の通りです。 期末資本金等の額 交際費等の損金算入限度額 1億円以下 次のいずれかの金額 年800万円が上限 接待飲食費×50%が上限 1億円超100億円以下 接待飲食費×50%が上限 ...

-

2024.05.07 税務ニュース

知っていますか?買換特例の恐ろしい改正

買換特例の意義 税務上、買換特例という特例があります。この特例は、会社の所有する不動産などを売却し、その売却金額で新しい不動産などを購入するような一定の要件を満たす買換えを行った場合に認められる特例です。このようなケースで、売却した資産(譲渡資産)について税金をかけると、買い換える新しい資産(買換資産)を取得することが難しくなるため、税負担を先延ばしにできるようこの特例が設けられています。 その反面、この特例は非常に怖い制度でもあります。なぜなら、節税額が非常に高額になるだけでなく、要件が非常に複雑だからです。この点、専門家である税理士も同様で、適用を誤ると即損害賠償請求に繋がるため、買換特例に対しては神経を使います。 期中届出制度の創設 更に困ったことに、この買換特例について、令和6年4月1日から非常に大きな改正が実現しています。それは、期中届出制度の導入です。 具体的には、買換特例を予定している場合、その対象になる譲渡資産を譲渡した後、その譲渡をした4半期ごとに、その末日から2か月以内に税務署に買い換える予定の買換資産などについて届出をする必要があるとされたのです。 ケア...

-

2024.05.02 IT・ガジェット情報

書類を電子管理すれば業務効率大幅アップ! ScanSnapで始めるペーパレス化作戦

ビジネスシーンのデジタル化は着実に進んでおり、ペーパーレス化についても広まりつつあります。オフィスに溜まる一方の紙を電子化できれば、業務効率が大幅に向上しそう、ということは容易に想像できるでしょう。 単に紙や印刷、廃棄の経費を減らせる、というだけではありません。保管場所が不要になるので、キャビネットや倉庫をなくすことができるのです。電子化することで、検索と共有が瞬時にできるのも大きなメリットです。自宅からアクセスできるので、リモートワークも可能になります。 現在は、手間をかけてファイリングし、必要になったらキャビネットの前に行って探していた時間がなくなるのです。紙であれば、誰かが使っているときには他の人が使えない、というデメリットもあります。郵送する手間も郵送代も不要です。 しかし、ペーパーレス化をうまく進められない、という企業も多いのです。どこから手を付ければいいのかわからない、ITに詳しい人がいないのでどうしようもない、という不安を持っているためです。よくわからないまままるっと見積もりを取り、高額すぎて断念するというケースもあるようです。 いきなり、全社の完全ペーパ...

-

![アフターコロナの経営[シリーズ第4回]コロナ融資の返済が苦しいときの対応](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-200.jpg)

2024.05.01 中小企業おすすめ情報

アフターコロナの経営[シリーズ第4回]コロナ融資の返済が苦しいときの対応

このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点、知っておきたい情報を取り上げています。前回(第3回)のコラムでは、延長を重ねてきたコロナ融資が終了することを受け、今後のために知っておきたい融資の基礎知識を取り上げました。今回のコラムでは、コロナ融資の返済に苦しむ事業者が多い現状を受け、返済が苦しいときの対応に関する基礎知識を取り上げます。 コロナ融資の返済は順調ですか コロナ融資では、多くの場合、据え置き期間(元本の返済開始を猶予してもらえる期間)を設定することができました。この据え置き期間は最長5年とされており、3年程度で設定した事業者が多いようでしたので、コロナ禍が始まった2020年から2021年に融資を受けて、2023年から2024年にかけて元本の返済がスタートする・・・というケースが多いと思います。ちょうど本記事の執筆時点(2024年4月)の今がまさにその時期ですが、みなさん問題なく元本返済をスタートできているでしょうか。 コロナ融資で調達したお金をコロナ禍の赤字補填に充てたとしたら、これから始まる返済の原資は、当然...

-

2024.04.30 税務ニュース

【【能登半島地震】2023年分所得税の前倒し適用、雑損控除だけじゃない?注意点も解説】

能登半島地震で被災した場合、税負担を軽くする制度を2023年分で適用することができます。今回は、前倒し適用ができる所得税の制度を3つご紹介します。 能登半島地震による損失は2023年分の所得税から適用できる 2024年1月1日の能登半島地震で建物や車などが被災しました。「家が倒壊して住めない」「修繕にお金がかかる」といったところもあったようです。 ここで真っ先に考えるのが「雑損控除などで納税負担を軽くすること」ですが、本来、すぐに雑損控除を受けることはできません。なぜかというと雑損控除などの基因となる損害が生じたのは2024年になってからだからです。2024年分で雑損控除を受けるなら、2025年になるのを待つしかありません。 しかし、2024年になって早々に被災した人たちに「所得控除を1年待て」というのは酷なもの。被災者の中には、生活や事業の資金がなくなって「今すぐ申告して還付を受けたい」という人もいるかもしれません。 そういった人たちの負担を少しでも軽くすべく、雑損控除などを1年前倒しして適用できる法律が立案されました。次の2つの法案が2024年2月21日に国会で成...

-

2024.04.26 税務ニュース

【定額減税】個人事業主の定額減税はどうなる?

1. 定額減税とは? 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和等する観点から、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税について、一定額行われる減税です。 2. 定額減税の対象者 次の①②のいずれにも該当する方が対象です。 ①令和6年分所得税の納税者である居住者 ②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方 …給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の方。子ども・特別障害者等を有する者などの所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 ※「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。 !POINT・居住者以外の「非居住者」は定額減税の対象とはなりません。 ・合計所得金額1,805万円超の人は対象になりません。 3. 定額減税額 定額減税の控除額は、次の合計額です。 ※所得金額等の要件があります。 ※1 納税者本人の要件は、「2.定額減税の対象者」参照 ※2 「同一生計配偶者」とは、その年の12 月31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は...

-

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第3回]:身近な税金 消費税。もし税率が違ったらどちらを選ぶ?](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-203.jpg)

2024.04.25 おんすけと学ぶ税務情報

子どもと話したいお金と税金のはなし[第3回]:身近な税金 消費税。もし税率が違ったらどちらを選ぶ?

大人になるために避けてとおれない、けれど難しいお金や税金のこと。本コラムでは、経営者や経理担当者のみなさんが子どもとお話をするきっかけになるように、身近な事例を取り上げて解説します。 最近、インボイス制度で注目されている消費税。第3回では、みなさんの生活に身近な消費税の歴史をふりかえりながら、税金のあり方について考えてみましょう。 生活に身近な税金:消費税 「税金にはどういった種類のものがありますか?」 このような質問のこたえとして、真っ先にあがるのが消費税です。 わたしたちは、コンビニで買い物をしたり、レストランで食事をしたりしたとき、その代金の支払いを通じて「消費税」を負担しています。消費税は、大人も子どもも、みんなが広く負担している税金なのです。 下図は、国税庁から公表されている税収の内訳です(令和3年度)。所得税や法人税を上回る最も高い税収割合(32.7%)を占める消費税は、国にとって重要な税であることがわかります。 みんなが広く負担する消費税は、景気に左右されやすい所得税や法人税などと比べて安定的な財源といえます。この国の歳入...

-

2024.04.24 税務ニュース

個人事業主の年間納税スケジュールと納税対策

はじめに フリーランスで生活するならば、当然本業に力を入れたいわけですが、自分一人あるいは少人数で経営している場合には、なかなか理想通りには行かないものです。特に資金繰りは、事業の成長・存続のみならず自身の生活にも大きな影響を及ぼすもので、実は本業と同じくらい重要となります。 そこで、本稿では、資金繰りのうちでも特に煩わしい納税スケジュールについてまとめて見たいと思います。 年間スケジュール 図1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 住民税(第4期) 源泉所得税納期特例 固定資産税(第4期) 所得税 消費税 自動車税 軽自動車税 &nbs...

-

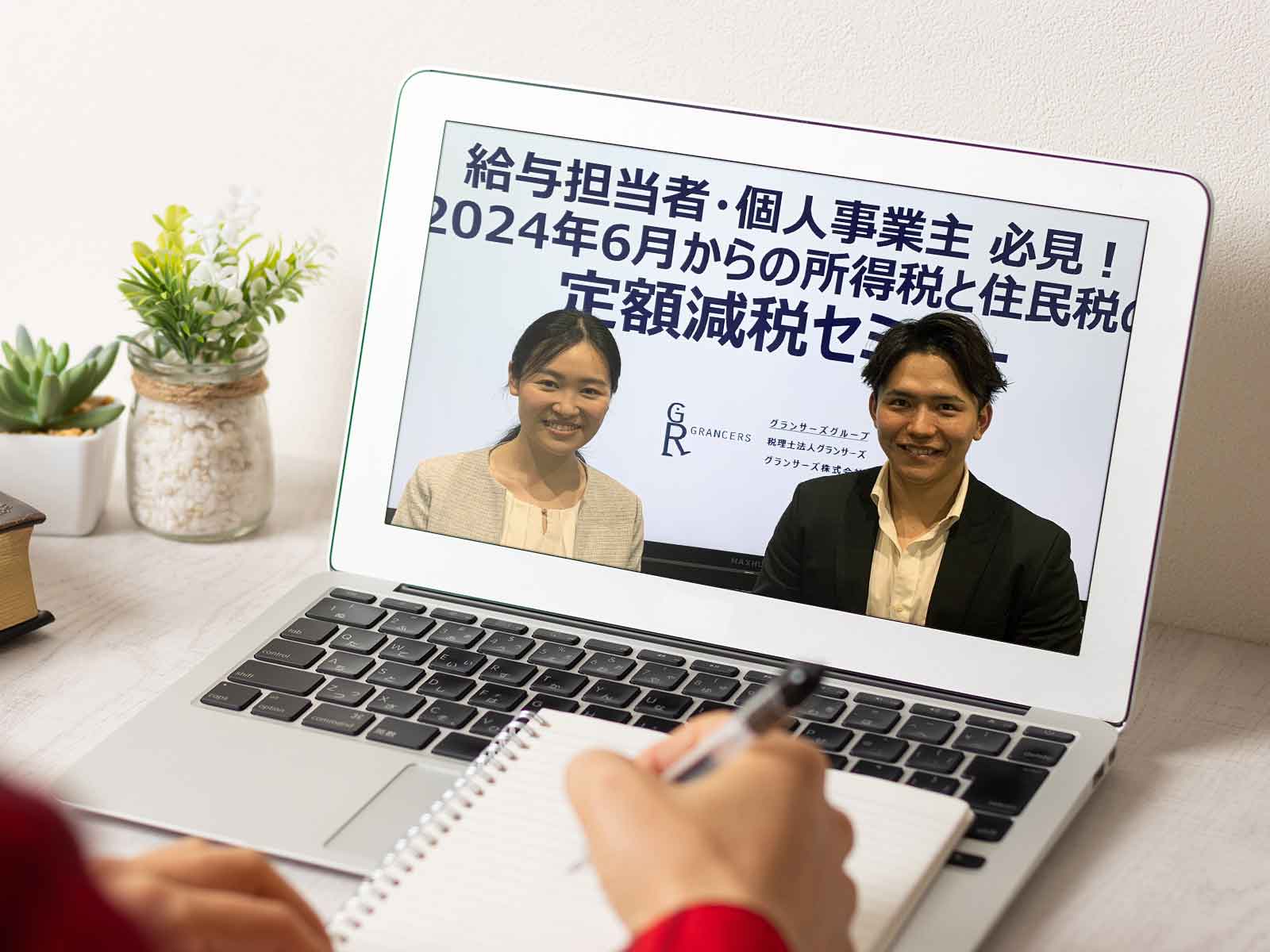

2024.04.24 見逃し配信

【見逃し配信】給与担当者必見!2024年6月からの所得税と住民税の定額減税

2024年4月17日(水)、ソリマチ株式会社は税理士法人グランサーズ共同代表 公認会計士・税理士 辻 哲弥 先生をお招きし、「給与担当者必見!2024年6月からの所得税と住民税の定額減税」と題した無料のオンラインセミナーを主催いたしました。 セミナーレポート 2024年6月からの実施が決定された「定額減税」は景気回復のための減税策ですが、源泉徴収税額の減額など事務手続きの負担が大きくなることも懸念されています。また、個人事業主、会社員、年金生活者など、収入の形によって対応方法が違う複雑な制度のため、現時点で様々な疑問や不安を抱いている方も多いようです。 関心を抱いている方が多いのか、質問コーナーではたくさんのご質問をいただきました。「年金をもらっている従業員への対応はどうしたらいいですか」「海外に住んでいるけど、住民票を日本に置いている場合は定額減税の対象になりますか」などのご質問が寄せられ、セミナーの最後に、辻先生にお答えいただいています。 セミナーの録画は以下のURLでご視聴いただけます。ご興味をお持ちの方は、ぜひご覧ください。 [template id="4604"]

-

2024.04.23 農家おすすめ情報

少量多品目農家のための収益をアップさせる農作業の時短・効率化!!

作業効率の大切さを考える 最近の農業資材の高騰、肥料の高騰で、経費の削減も限界に近くなっている農家も多いのではないでしょうか。今までと同じやり方をしていては、利益をあげるどころか維持していくことも難しい状況が続いてしまいます。利益をあげるためには、販売価格をあげればよいのですが、なかなかそう簡単にはいかないのが農業の難しいところでもあります。少量多品目農家の場合、複数の販売チャンネルを持っている人も多いと思いますが、栽培している品目や販売先の理由で値上げができる農家とできない農家が存在します。そして、個人経営の農家に多いのですが、人件費を経費として計上しないケースもよく見られます。このような中で、利益をあげていくためには作業効率をあげることが一つの重要なポイントとなります。 作業効率をあげるための4つの削減 僕が作業効率をあげるために行ったことは労働力の削減でした。今では、出荷作業や農作業をしている時間は1日に6時間、朝から晩まで丸一日農作業をするのは年に10日ほどですが、労働力の削減に気づくまでは毎日12時間以上働いていました。暗くなると軽トラのヘッドライトで畑を照らして作業を...

-

2024.04.22 中小企業おすすめ情報

退職した人のパソコンのバックアップと安全な破棄・流用方法

春は新入社員が入社したり、逆に退職する人も多いでしょう。そこで問題になるのが、退職した人のパソコンです。パソコンやスマホ、タブレットなど会社支給の物は、会社の資産なので、個人で設定していたIDやパスワードを引き継がなくてはなりません。また会社経費で購入したアプリ、最近では月額や年額で契約するアプリなどもあるため、ソフトウェアのIDとパスワードの引継ぎも重要になります。 また長年使っていたパソコンは型が古く使えないものは、機密情報などを完全に消去してからでなければ廃棄できません。実はこの消去をしていないパソコンが非常に多く、中古ショップで部品取り用に買ってみたら顧客データのようなものが丸見えだったなんてことがあります(これは筆者が体験した実話です)。 ここでは退職した人のパソコンの引継ぎから、安全に破棄、もしくは流用するためのノウハウを説明します。 WindowsにログインできるIDとパスワードを必ず残してもらう! 退職した人のパソコンでまずすべきことは、WindowsやiOSにログインできるようIDとパスワードを引き継ぐことです。通常はログイン時にIDとパスワードを利用して...

-

2024.04.19 IT・ガジェット情報

デジタルマーケティングとは?手法・メリット・現状など

デジタルマーケティングは、現代のビジネスにおいて不可欠な戦略となっています。この手法は、インターネットやスマートフォンの普及により、消費者の購買行動が大きく変化したことに対応して生まれました。従来のマス広告や実店舗だけではなく、オンライン広告やソーシャルメディアを活用し、顧客との接点を増やすことで、より効果的なマーケティングを実現します。 本記事では、デジタルマーケティングの意味や手法、メリット、現状などについて詳しく解説します。 デジタルマーケティングとは デジタルマーケティングは、インターネットやスマートフォンの普及により消費者の購買行動が変化し、それに対応するために生まれたマーケティング手法です。従来の店頭での販促やマス広告だけでは消費につながらなくなった今日、デジタルマーケティングはオムニチャネルという考え方を取り入れ、リアルとWebの両方のチャネルを活用して顧客に最適なサービスとコミュニケーションを提供します。 オムニチャネルでは、従来のマス広告や実店舗での販売データだけでなく、インターネット広告やメール、SNSを活用したマーケティングなどデジタルツールを積極的に...

-

2024.04.17 IT・ガジェット情報

「文具ライターイチオシ」プレゼントにおすすめのペン・一言添えたいお礼状

お世話になった上司や先輩、家族や友人などのプレゼントに「ペン」を選ぶ方が増えています。手帳を書いたり、資料をチェックしたりと毎日使うペンは老若男女問わず贈り物に最適です。そこで今回はいつもお世話になった方に贈りたい人気のペンと、一緒に気持ちを添えるときにぴったりな一言箋をご紹介します。 生まれ変わった筆記具ブランド「ZOOM」 [caption id="attachment_16607" align="aligncenter" width="800"] 自由で新しいスタイルの上質なデザイン筆記具[/caption] トンボ鉛筆は「ZOOM(ズーム)」は1986年に誕生した筆記ブランド。生誕から38年目を迎え、全面的なリブランディングが行われました。「日本発のコンテンポラリーデザインペン」を目指し、日本の技術と感性をベースにした、より自由で新しいスタイルの筆記具が発売。どの商品も高級感があり洗練されたデザインなので、プレゼントとしてもぴったりです。 [caption id="attachment_16608" align="aligncenter" width="800"] 「...

-

2024.04.15 IT・ガジェット情報

企業がソーシャルメディア運用で直面する5つのリスクとその管理方法

今回は企業におけるソーシャルメディア運用のリスクについて考えていきたいと思います。 ソーシャルメディアは今や企業にとって、ビジネスにおいて欠かせないコミュニケーションツールとなっています。しかし、その一方でソーシャルメディアの運用には様々なリスクが潜んでいることも事実です。トラブルに巻き込まれた企業の事例は枚挙にいとまがありません。 企業がソーシャルメディアを活用する上で、リスクを適切に管理することは非常に重要です。リスクを軽視し、適切な対策を講じなければ、企業の信用や財務に深刻なダメージを与えかねません。 本記事では、企業がソーシャルメディア運用で直面するリスクについて解説するとともに、それらのリスクにどう対処すべきかを考えていきます。 企業におけるソーシャルメディア運用のリスクとは 企業がソーシャルメディアを運用する上で、どのようなリスクがあるのでしょうか。主なリスクを5つ挙げてみましょう。 1、コンプライアンスの問題と炎上 まず考えられるのが、コンプライアンス違反による炎上リスクです。企業や芸能人のソーシャルメディアにおける炎上ニュースは毎日のように目にしますが、決...

-

2024.04.11 社会保険ワンポイントコラム

共働き・共育ての推進!令和5年12月閣議決定「こども未来戦略」を解説!

令和5年12月に閣議決定した「こども未来戦略」では、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指し、現在そして将来に必要な施策を「3つの柱」で示しています。 1つ目の柱が、児童手当拡充などの方向性を示した「子育て世帯の家計を応援」。 2つ目の柱が、こども誰でも通園制度などの方向性を示した「すべてのこどもと子育てを応援」。 そして今回は3つ目の柱となる、社会保険・育児休業などの施策の方向性を示した「共働き・共育てを応援」を解説します。 こども未来戦略で掲げる「共働き・共育て」の将来的な施策とは? こども家庭庁「こども未来戦略ちらし~共働き・共育てを応援編~」では、次に示す(1)~(5)について「共働き・共育て」の施策の方向性を示しています。 なお、こども家庭庁ちらしの内容にある各施策の「開始年度」「法案提出」などについては、2024年2月1日時点の情報となりますので、ご了承ください。 (1)男性育休を当たり前に 子の出生直後の一定期間内に、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合には、最大28日間の給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から...

-

2024.04.09 社会保険ワンポイントコラム

2024年4月から変更!労働条件通知書の記載事項の追加対応は済んでいますか?

2024年4月より労働条件明示事項に関するルールが変わり、「労働条件通知書」への必須記載事項が追加されます。雇用形態や企業規模、業界を問わずすべての事業所で、4月以降に雇用するすべての方が対象となるルール変更です。自社で用意している雛形のアップデートをはじめ、記載内容の検討等の対応が必須ですので、間違いなく対応できるよう変更内容を確認しておきましょう。 改正後の労働条件明示の概要 労働基準法第15条では、労働契約締結および更新時に、使用者が労働者へ労働条件を書面にて明示することを義務付けており、この書面を「労働条件通知書」と呼んでいます。明示する労働条件は労働基準法施行規則にて以下のように定められています。 必ず明示する事項 定めがある場合には明示する事項 ①労働契約の期間 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 ③就業の場所及び従事すべき業務 ④始業及び就業の時刻、休憩時間、休日等 ⑤賃金、昇給 ⑥退職 ⑦退職手当 ⑧臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額等 ⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他 ⑩安全及び衛生 ⑪職業訓練 ⑫災害補償及び業務外の傷...

-

2024.04.05 税務ニュース

フリーランス・クリエイターが立替払いした交通費等は源泉徴収が必要?

前回は、報酬をもらったクリエイター(個人事業主)が確定申告を行う際の源泉所得税の把握方法について解説しました。今回は、会社等がクリエイターに報酬を支払った際の源泉所得税の取扱いについて解説します。 特に、デザイン料等とあわせて交通費や資料代などを支払った場合の源泉徴収の有無について取り上げます。 (前回記事)クリエイターの確定申告どうする?源泉所得税を把握するための2つの方法を解説。 源泉徴収が必要な支払い 会社等がフリーランス・クリエイター(個人事業主)に報酬を支払う際、気をつけたいのが源泉所得税の取扱い。支払う報酬から源泉徴収(源泉所得税の天引き)が必要です。 源泉徴収が必要な報酬として、たとえば原稿料、イラスト制作料、デザイン料、講演料、著作権使用料などがあり、クリエイティブ領域における報酬の多くが該当します。 源泉所得税の税率は基本的には10.21%です。ただし、同一人に対して1回あたりの支払額が100万円を超える場合は、その100万円を超える部分については20.42%になります。たとえば支払額が150万円の場合は、20万4,200円が源泉所得税です(50万円 × 2...

-

![アフターコロナの経営[シリーズ第3回]ついに終了を迎えるコロナ融資。知っておきたい融資の基本](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-214.jpg)

2024.04.01 中小企業おすすめ情報

アフターコロナの経営[シリーズ第3回]ついに終了を迎えるコロナ融資。知っておきたい融資の基本

このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点、知っておきたい情報を取り上げています。前回(第2回)のコラムでは、アフターコロナの人手不足への対応策をお示ししました。今回のコラムでは、これまで延長を重ねてきたコロナ融資がいよいよ終了することを受け、今後のために知っておきたい融資の基礎知識を取り上げます。 平時より簡単に借りられたコロナ融資 コロナ融資は新型コロナウイルス感染症の影響が本格化した2020年から始まりました。と、言っても、「コロナ融資」という名前の融資メニューがあるわけではありません。公的機関がコロナへの対応として創設した様々な融資制度を総称して「コロナ融資」と呼ばれています。主なコロナ融資には以下のものがあります。 日本政策金融公庫(政府系金融機関)の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 信用保証制度(注1)を用いた民間金融機関の融資(平時からある制度ですが、コロナの影響を受けた事業者向けに保証をより強化するもの) (注1)信用保証制度・・・事業者が民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が...

トップ

トップ

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)