MENU

43件 21~40件を表示

-

2024.02.21 起業応援・創業ガイド

<連載>副業をはじめよう!【第6回】副業で法人化するのはいつ?メリットデメリットは?

副業を個人事業から法人化? 会社員が副業として独自のビジネスを始めるとき、多くの場合は、小規模で始まりますが、時間とともに成長する可能性があります。 「法人化」とは、個人が運営するビジネスを、設立した会社に引き継ぐことです。法人化は、ビジネスの成長と発展に伴うリスクと責任を管理するための一つの方法として広く利用されています。 副業を行う個人にとって、法人化を選ぶ最大の理由は、個人事業主としてのリスクや税負担を軽減しつつ、事業の信頼性や拡大の可能性を高めることができる点にあります。 この回では、副業で個人事業主→法人へステップアップする際のポイントやメリット/デメリットを詳しくみていきましょう。 法人化をするタイミングは? 法人化は、いつするのがいいのでしょうか?副業を個人事業で進めてきた場合、具体的にどのような状態になったら、法人化をするべきなのか。 個人事業主は、所得(売上から経費を控除したもの)の金額に応じて所得税がかかります。一方、会社設立をした場合は会社でのもうけ(所得)の金額に応じて法人税が課税されます。 個人事業主の所得税の税率は累進課税となっています。※1税率の...

-

![アフターコロナの経営[シリーズ第1回]コロナで変わった世の中に対応しよう](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-248.jpg)

2024.02.02 中小企業おすすめ情報

アフターコロナの経営[シリーズ第1回]コロナで変わった世の中に対応しよう

新型コロナウイルスは世界中の企業経営に影響を及ぼしました。日本では2020年から政府が実施した行動制限や営業自粛要請で「売上がゼロになる」というまさかの事態に至った事業者も少なくありません。 コロナ禍は、経営へのインパクトにおいて間違いなく戦後日本経済トップクラスの出来事です。アフターコロナの今、経済動向をあらわす様々な指標がコロナ前の水準に戻ってきましたが、経営者は、苦しかったコロナ禍を忘れて今まで通りの経営を続けてよいのでしょうか? このシリーズでは「アフターコロナの経営」というテーマで、この時代を生きる経営者が持っておきたい視点を取り上げてまいります。 コロナ禍が変えたことの筆頭「消費者の衛生観念」 アフターコロナの街に賑わいが戻った後も、なかなか「これで元通り」とはいかないことがいくつかあります。その筆頭が「消費者の衛生観念」です。コロナ禍の最中に政府が発した「3つの密を避けましょう」「ソーシャルディスタンス」という呼びかけは、人々の脳裏に強烈に刷り込まれました。「人ごみ」「不特定多数の人が触れる物」「他人やスタッフとの交流や触れ合い」を避ける意識はコロナ前とは比べ...

-

2024.01.29 起業応援・創業ガイド

<連載>副業をはじめよう!【第5回】副業はどこまで経費にできる?初心者向けの明確なルールとヒント

副業をご検討されている方、すでに開始されている方、副業の経費計上の基本について知っておくことは大切です。この記事では、副業における経費の計上方法と、その重要性について分かりやすく解説します。※ ※副業が事業所得や雑所得の区分で行う方を前提とします。副業がパートアルバイトの場合は、給与所得に該当しますので、ご自身で経費を計上することはありませんのでご注意ください。 副業の経費の基本 副業での経費とは、その活動に直接関連する必要経費のことを指します。これには、仕事で使用する機器の購入費、通信費、事務用品の購入費などが含まれます。経費を正しく計上することは、「節税」という意味で大きな役割を果たします。ただし、経費が多ければいいというものでは決してなく、適切に経費を使っていて、事業として利益を出せているのかが重要です。 しかし、副業の経費として計上できるものとできないものがあるため、その区別を理解することが重要です。ここからは、副業での経費計上の明確なルールとヒントをお伝えしていきます。 計上できる副業の経費 副業で計上できる経費には、様々なものがあります。 旅費交通費 ...

-

2023.12.24 起業応援・創業ガイド

<連載>副業をはじめよう!【第4回】副業のお金の管理_売上編

副業のお金の管理_売上編 近年、多くの会社員が副業やフリーランスとして働く機会を持つ時代になりました。しかし、このような働き方の中では、従来の雇用形態とは異なる「管理」が求められます。自己責任で収入や経費を管理し、税金を計算すること。これは、副業やフリーランスの成功において重要な要素です。自分自身の副業における価値を正確に把握し、その収益を最大化するためには、効果的なお金の管理が必要となります。 今回は、お金の管理、特に「売上・収入の管理」を中心にまとめています。 お金の流れを把握するから、将来の経済的不安が軽減する 副業をする方の中には、将来の経済的不安をなくしたいという理由から副業をされる方が多くいらっしゃいます。でも、実は副業でお金を稼ぐだけでは、将来の漠然とした経済的な不安はなくなりません。なぜならば、お金を稼ぐこととお金を残すことは別のことだからです。不安を払拭したければ、「お金の流れ」を把握することが必要となります。 副業でのお金の流れを簡単に説明すると下記のようになります。 1:副業でお金を稼ぐ 2:経費としてお金を使い 3:お金が手元に残る 1から3を繰り返し...

-

2023.11.26 税務ニュース

【消費税の確定申告】インボイス登録をした個人事業主、2割特例の申告どうすべきか?

2023年度税制改正で創設された「2割特例」。インボイス登録を機に免税から課税となった事業者のみが使えます。気になるのは消費税の申告と納税です。「2割特例の申告はラク」と思われがちですが、実際はどうなのでしょうか。2割特例での消費税の確定申告の流れや注意点をお伝えします。 2割特例の概要 最初に2割特例の特徴をおさらいしましょう。 インボイス登録で「免→課」となった事業者向け 2割特例は、インボイス制度の開始に伴い、発行事業者に登録することで免税事業者から課税事業者になった事業者向けの特例です。 「インボイスを機に登録して免税事業者から課税事業者に転換する」ということは、例年の課税売上高が1000万円以下であったと見られます。課税転換に伴う負担を軽減すること、そしてすでに講じられている「80%控除・50%控除」の経過措置とのバランスをとる観点から、新たに「2割特例」という経過措置が設けられることとなりました。 つまり、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者は、2023年10月1日から約3年間、次の3つの選択肢が取れるわけです。 引用元:【インボイス制...

-

2023.11.17 税務ニュース

「フリーランス」の住宅ローン控除

はじめに-住宅ローン控除の概要 住宅ローン控除の計算は次の通りです。 ① 年末の住宅ローン残高(上限あり) x 0.7% ② 所得税額 ③ ①と②の低い金額 サラリーマンの場合、毎月の給与から源泉徴収されている関係で、住宅ローン控除を適用すると基本的に還付となります。このせいで、上記①の金額を還付される制度と思われていることがあります。しかし、正確には①の金額分の所得税を減額できる制度です。従って、納付すべき所得税額以上の減税は受けられません。また、個人事業主の場合には、これから納付する税金が減ることになるので、この制度のお陰で還付となることもありません。 この様にサラリーマンと個人事業主で制度への印象が違っていたり、複雑な手続きで確定申告をDIYしなければならない個人事業主は戸惑うことが多いです。そこで、本稿では、個人事業主にとっての住宅ローン控除をまとめて見たいと思います。 住宅ローン控除の縮小 住宅ローン控除の守備範囲は、実は新築に限らず増築や改修など広きに渡るものとなっています。先日、新築や新規建て売り住宅の購入に関して制度の縮小があったので、ご紹介します。借入限度額と...

-

2023.10.16 税務ニュース

個人の法人の二刀流で大幅節税!?マイクロ法人ってなに!?

近年、多くの人が複数の事業や収入源を持ち、働き方も多様化しています。こうした方々は、マイクロ法人を設立することでさまざまな利点を享受できます。今回は、マイクロ法人の利点について詳しく説明します。 マイクロ法人とは? まず、マイクロ法人とは何かを理解しましょう。マイクロ法人とは、規模の拡大を目的としていない法人のことです。マイクロ法人という言葉自体は、法律で決まっているワードではなく、あくまで俗称です。「社長ひとりだけで運営する法人」をイメージしてください。 複数の事業や収入源をもった際にマイクロ法人を設立することで、合法的に大きく節税することができます。特に個人事業主とマイクロ法人を併用する二刀流スキームは、法人と個人事業主のいいとこ取りができるスキームとして注目されています。 マイクロ法人のメリット マイクロ法人を用いることで、以下のようなメリットが期待できます。 ①社会保険料の削減 ②所得税の節税 では、それぞれ見ていきましょう。 マイクロ法人のメリット①社会保険料の削減 これがこのスキームの最大のメリットです。これまで個人事業主として支払っていた社会保険を、法人の社会保...

-

2023.09.12 税務ニュース

10月1日開始直前!これだけはおさえておきたい小規模事業者インボイスチェックのポイント。

インボイス制度のスタートは10月1日 2023年10月1日からいよいよスタートする適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」といいます)。インボイス制度が始まると、事業者や経理担当者は、さまざまなことに留意しながら、インボイス制度に適切に対応していかなければなりません。 本コラムでは、簡易課税制度を利用しない小規模事業者を想定して、適格請求書(以下、「インボイス」といいます)チェックの基本ポイントと判断に悩むケースの対応方法について解説します。 インボイス制度をおさらい インボイス制度の導入は、2019年に消費税の軽減税率の制度により単一の税率から複数の税率へと変化したことがきっかけです。請求書などの明細に記載されている取引にどれだけの消費税がかかっているのか、売り手・買い手の誰がみても正確に把握できることを目的に設けられました。そのため、インボイスは記載事項が法律で厳密に定められているのです。 インボイス制度開始後は、受け取った請求書等が法律の記載事項の要件を満たしていない場合、買い手は消費税の納税額の計算をするうえで「仕入税額控除」が制限されてしまいます。以下では、仕...

-

2023.07.14 税務ニュース

【吉本興業 芸人が解説】売上のためにフリーランスが気をつけるべき発言

元国税職員さんきゅう倉田です。 個人事業者として働くようになってさまざまな会社と取引をし、たくさんの会社員と接しました。会社員と個人事業者では、働き方がまったく異なります。しかし、個人事業者がどんなことに喜び、どんなことを嫌がるか会社員は知りません。個人事業者もフリーランスも悩みは同じ。働き方が多様化してフリーランスの数が増えれば、その地位は低下するため、自分の時間や仕事を守るため、日々学ばなければいけません。 気をつけるべき取引先の言動 社会人としてやってはいけないこと、例えば、急なスケジュール変更やキャンセル、支払い遅延を行う取引先に注意すべきであることは言うまでもありません(フリーランスを続けていると支払い遅延はしばしばあると思います)。 ここでは、社会的には悪いことだと認識されていないけれど、言われたら警戒すべき発言を紹介します。 「継続的に依頼しますので、初回を割引してください。」 未熟だった頃に、相手のこの言葉を信じて割り引いたことがありました。継続的に依頼してくれるのなら、交渉に応じて価格を下げても中長期的な売上が増加する方が望ましいと考えたからです。 しかし...

-

2023.06.15 中小企業おすすめ情報

お店の営業目標の立て方(前編)-根拠のある売上目標の作り方を解説-

飲食店や小売店などのお店を経営しておられる皆様、日々の営業目標は立てていますか? 営業目標として「平日は1日10万円、土日は1日20万円が売上目標だ」といった売上目標を掲げる例がよく見られます。しかしその売上目標に明確な根拠があるケースは、あまり多くないようです。また、売上目標を具体的な集客目標(客数の目標)に落とし込めている方も、多くないようです。 このコラムでは、前編と後編の2回にわたって、お店の営業目標の立て方を解説します。前編の今回は、根拠のある売上目標の作り方を解説します。 売上目標を立てるために、まず「儲け(利益)」の目標を立てる 売上がどんなに大きくても、赤字では頑張った甲斐がありませんよね。その商売がうまくいったかどうかは、売上ではなく儲け(利益)で判断するものです。したがって、営業目標を考えるときにはまず「自分はこのお店で毎月どれくらいの儲けを出したいのか?」を考えることが出発点となります。つまり、材料の仕入れや、家賃、人件費、広告費、水道光熱費・・・、といった費用を全部払ったあとに残る利益が、毎月どれくらいあれば最低限良しとするのか。それ...

-

2023.02.27 税務ニュース

【吉本興業 芸人が解説】フリーランスは自分の仕事の相場を知るべきだ

[caption id="attachment_11801" align="aligncenter" width="800"] 吉本興業 芸人 さんきゅう倉田さん[/caption] ぼくは東京国税局を退職して、吉本興業で芸人になりました。 アルバイトをしていた時期もありましたが、今では日々仕事を頂戴して、人並みの生活を送ることができています。稀に、「吉本興業からお給料をもらっているわけではないんですか」と聞かれますが、そうではありません。働いた分だけ、報酬をいただいています。 ぼくの場合は、記事を書いたり本を書いたり取材を受けたりするので、芸人であると同時にフリーランスであるとも言えます。かけだしの頃は、依頼があればどんな条件でも承諾していました。呼ばれれば伺ったし、過度な修正も「勉強になります」などと訳のわからないことを言って対応していました。 しかし、そんなことをしても仕事は増えないし単価も上がりません。平気でフリーランスを呼び出すような人間は良い仕事をくれないし、快く修正しても感謝しない。こちらの単位時間あたりの単価が下がるうえに、相手はこちらを軽んじます。下請けに...

-

2023.01.25 中小企業おすすめ情報

経理処理を効率化! 法人カードのメリットや導入時の注意点を解説

クレジットカードには個人の一般消費者向けに発行されているカード以外にも、企業や個人事業主が事業のために利用できる「法人カード」があります。ここでは経理事務の削減や資金繰りにも役に立つ法人カードの特徴を解説していきます。 事業の経費を支払うためのクレジットカード 法人カードとは企業などの法人や、個人事業主に対して発行されるクレジットカードです。基本的には、法人の代表者や個人事業主がクレジットカードの発行企業に申し込みを行い、カードの契約者となることで利用できます。 法人カードは、主に事業に関する経費を支払う目的で使用され、個人向けカードより利用限度額が大きい傾向があります。加えて特徴的なのが、契約した代表者だけではなく、従業員が利用するためのカードも複数枚発行できる点です。 また、個人向けのクレジットカードとは異なり、代金の引き落とし先として、法人が名義人となる銀行口座(法人口座)を指定することもできます。これにより、多数の従業員が複数枚の法人カードで支払いを行ったとしても、支払い元を1つの法人口座とすることが可能なのです。 経費精算や会計処理の手間を減らせる 企業などの法人...

-

2023.01.16 見逃し配信

《セミナー動画》はじめてでも大丈夫!フリーランスと個人事業主のための確定申告勉強会

1月23日(月)の「みんなの経営応援セミナー」では、確定申告をテーマに公認会計士・税理士の大野修平先生にご登壇いただきました。前半は確定申告の基礎について、後半はフリーランス・個人事業主、副業所得のある方、賃貸住宅などの不動産オーナー、株・FX・仮想通貨などの資産運用をしている方などケース別にポイントを解説していただきました。ぜひご覧ください。 ■1/23(月) はじめてでも大丈夫!フリーランスと個人事業主のための確定申告勉強会 2023年1月23日(月)15:00~ 講師:セブンセンス税理士法人 公認会計士・税理士 大野 修平 先生 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) セミナー内容 ■確定申告の基本 ■個人事業主・フリーランスの確定申告 ■副業所得のあるサラリーマンの確定申告 ■賃貸不動産オーナーの確定申告 ■株取引のある方の確定申告 ■FX取引のある方の確定申告 ■仮想通貨取引のある方の確定申告 ■ふるさと納税をした方の確定申告 過去の番組 70以上の番組を見逃し配信!録画も無料でご覧いただけます。 htt...

-

![クリエイターと税金[第2回]:衣服代・旅行代・美容代は経費になる?独立開業したら知っておきたいクリエイターの経費の「キホン」を解説。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-470.jpg)

2022.12.21 おんすけと学ぶ税務情報

クリエイターと税金[第2回]:衣服代・旅行代・美容代は経費になる?独立開業したら知っておきたいクリエイターの経費の「キホン」を解説。

フリーランス・クリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみ 本コラムでは、これから独立しようと考えている駆け出しクリエイターが知っておきたいお金と税金のしくみを、独立前・開業準備・開業1年後などのステップごとに、やさしく解説します。 フリーランス・クリエイターとして独立開業すると、「経費」について考えることが多くなります。第2回では、「開業準備〜開業後」にスポットを当てて、経費の考え方の「キホン」について、やさしく解説します。 なぜフリーランス・クリエイターは経費で悩むのか? 「これは経費になる?」というのは、個人事業主・フリーランス特有の悩みです。 サラリーマンやアルバイトなどで働いていたときは、自分の立替経費以外は、経費について計算したり考えたりしなかったと思います。 なぜ「経費になるか」が重要なのでしょうか? それは、経費が多いほど所得の額が小さくなり、納める税金が少なく済むためです。 第1回でも解説したとおり、個人事業主・フリーランスは「自己の計算と危険」において「独立性」をもって業務を行い、仕事の「成果」でお金を...

-

2022.12.09 見逃し配信

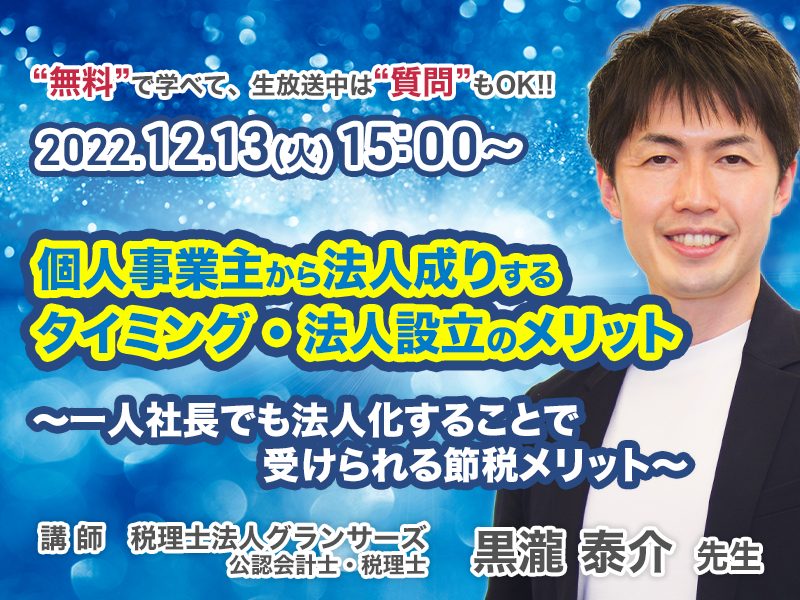

《セミナー動画》個人事業主から法人成りするタイミング・法人設立のメリット ~一人社長でも法人化することで受けられる節税メリット~

12月13日(火)の『みんなの経営応援セミナー』では、個人事業主から法人成りするタイミング・法人設立のメリットを税理士の黒瀧泰介先生に解説していただきました。 個人事業主と法人の違いや法人設立についてや株式会社と合同会社の違いやマイクロ法人について、わかりやすくお話しいただきました。ぜひご覧ください。 ■12/13(火) 個人事業主から法人成りするタイミング・法人設立のメリット ~一人社長でも法人化することで受けられる節税メリット~ 放送日:2022年12月13日(火)15:00~(1時間・予定)生放送 講師:税理士法人グランサーズ 共同代表 公認会計士・税理士 黒瀧 泰介先生 講師の黒瀧先生は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル』で節税でキャッシュを最大限残す方法や運用で効率よく増やしていく方法を配信されています。 視聴はこちらから。 ・セミナーテキストはこちら(PDFダウンロード) セミナー内容 ■個人事業主の悩み〜所得税・住民税が高すぎる ■法人設立のメリット・デメリット ■法人成りのタイミングはいつ? ■法人成りの手続きと注意点 ■株式会社と合同会...

-

2022.07.22 税務ニュース

結局のところどうなるの?フードデリバリーUberEats配達員をはじめとした「ギグワーカー」と「インボイス」

海外ではお馴染みのインボイス 令和5年10月1日よりインボイス制度がスタートします。これ以降は、適格請求書(インボイス)を発行して貰えないと、消費税の確定申告をしている事業者が不利益となる場合が生じます。ここで、不利益となる事業者は大規模な買い手・発注者であることが多く、インボイスを発行できない事業者は売り手・下請けのうち小規模な事業者となることから、そのパワーバランスにより小規模な事業者の事業存続について不安の声が上がっています。 現在、フードデリバリー配達員をはじめとしたギグワーカーの多くが、この小規模な事業者(消費税法上の免税事業者)に当たることがほとんどである為、様々な不安が飛び交う状況にあります。代表的なところを挙げてみますと、免税事業者へのオファーは減らされるのか、インボイスの発行できる事業者(課税事業者)になることを強制されるのか、報酬が減らされるのか、いくらの消費税を納付することになるのか、免税事業者であり続けるのは損なのか等があります。そして、これらの不安に、誤解、噂などが織り混ざり、実に混沌とした状況となっております。 そんな折、少々海外に目を向けてみます...

-

![[起業応援]オーダーメイド車いすで障害福祉と居宅介護を支援する! 人とのお付き合いを大事に](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-560.jpg)

2022.06.20 起業応援・創業ガイド

[起業応援]オーダーメイド車いすで障害福祉と居宅介護を支援する! 人とのお付き合いを大事に

起業応援インタビューのこのシリーズの第11回は埼玉県深谷市で、障害福祉機器や介護事業のサービスを行う、『有限会社エス・エイチ・アイ』様です。代表の芝田様に、起業の経緯やこれまでのサービス拡大についてお伺いいたしました。 現在起業を考えている方は、どのように起業したらよいか、どんな問題があるのか、など様々な不安があると思います。そこでこれから起業する人を応援するためプロジェクトを立ち上げました。起業したてのユーザー様にインタビューさせていただき、役立つ情報をお伝えしていきます。 どのようなサービスを行なっていますか? 障害者自立支援法に基づき車いす(電動車いす)のオーダーメイドを主体に福祉機器全般の販売、及び介護保険法における居宅介護サービス(レンタル事業)を行う会社としてスタートしました。2016年には介護保険法による障害者(要介護)を支援する居宅介護支援事業所のサービスも開始しました。社内に介護支援専門員の事務所を置くことで、ケアマネージャーがプランを作成し、各部署が連携を取り合いながら適切な器具や介護支援を速やかに提供することが可能になりました。また、2021年には訪...

-

2022.05.31 みんなの経営応援通信編集部

個人事業主もフリーランスも!「インボイス」申請書がかんたん登録作成できる「みんなのインボイス」オープンしました

2023年10月1日から、請求書の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。インボイス制度に対応するためには、国税庁に会社の情報を登録し、登録番号を発行してもらう必要があります。そのために事前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。また、施行時期からインボイスを発行するためには、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。 しかし日々の業務に追われ、「登録申請書」のことなど後回しになりがち。誰かに相談や書いて欲しいと思った方も多いと思います。そこで、ソリマチ株式会社では、「みんなのインボイス」というサービスを2022年6月からスタートしました。みんなのインボイスでは、インボイスの登録申請書を誰でもかんたんに作成することができます。 国税庁で公開されている申請書を見るだけでは、何をどこに書いて良いかわからない...。「みんなのインボイス」なら面倒なことは一切不要!分からないときはヘルプボタンをクリックすると、項目の説明が表示されます。 PDFファイルがメールで飛んできますので、あとはそのまま国税庁に提出するだけです(※マイナンバー...

-

2022.04.07 起業応援・創業ガイド

【創業ガイド Vol.01】起業のカタチ~「個人事業」と「法人」どっちではじめる?~

起業のスタートは個人事業?法人? 「起業しようと思うのですが、個人事業と法人のどっちがいいでしょうか?」 「起業する時に、法人でスタートするメリット、デメリットを教えてほしい」 1番よくいただくご相談です。 結論から言うと、法人にした方が税金面で明らかに有利な場合は法人にしましょう。その次に、その他のメリットとデメリットを比較し、メリットが多い場合は、法人でスタートをするのがオススメです。 税金面で法人の方が、個人事業よりも有利になる場合とは? まず最初にどのような状態であれば、税金面で「法人」の方が有利といえるのかをみていきましょう。ポイントは、「法人税と所得税の税率の差」にあります。 次の表をご覧ください。左側が所得税の税率で、右側が法人税の税率を表した図になっています。 <参考> No.2260 所得税の税率(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm) No.5759 法人税の税率(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxans...

-

2022.02.06 税務ニュース

電子帳簿保存法とインボイスが変わった?個人事業主が注意すべき令和4年度税制改正3つを確認

昨年12月、与党税制調査会が令和4年度税制改正大綱を発表しました。会計業界がもっとも注目したのは「電子帳簿保存法」と「インボイス」です。また、簿外経費の扱いも厳しくなりました。今回は、この3つに焦点を当て、個人事業主向けに税制改正のポイントをお伝えします。 改正1:電子帳簿保存法は2年猶予に 令和3年度税制改正を受け、今年1月から新たな電子帳簿保存法が施行されました。改正前の電子帳簿保存法は「事前に税務署の承認が必要」など、厳しい条件だらけでした。しかし、今年から事前承認が不要になるなどで使いやすくなったのです。現在、会計ソフトのデータのままで総勘定元帳などの帳簿を保存しても、所得税や法人税でいう「帳簿等の保存」として認められます。 ただ、一つだけ面倒が増えました。「電子取引データの保存」です。メールでもらった請求書やウェブサイトからダウンロードした明細書は、紙ではなく電子データのまま保存しなくてはなりません。「取引年月日・取引金額・取引先名」で検索したら、すぐに出てくるようにしておく必要もあります。これを守らないと「帳簿等の保存」をしていると認められず、青色申告の承認が取り...

トップ

トップ

![子どもと話したいお金と税金のはなし[第6回]:ペットに税金?新しい税金をつくるときのはなし。](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/newsrelease_19528.png)