MENU

896件 241~260件を表示

-

2023.09.27 税務ニュース

インボイス初年度!インボイス制度対応の請求書&領収書の注意点まとめ

2023年(令和5年)10月1日から始まるインボイス制度。 国税庁によると、7月末時点で約370万の事業者が登録事業者の申請をしたようです。インボイス制度の影響を受ける事業者はたくさんいらっしゃいますね。そこで、今回はインボイス制度対応の請求書・領収書の注意点をお伝えしていきます。 注意点1:「6つの記載事項」がないとNG! 発行する書類が「適格請求書(インボイス)」として認められるためには、一定の事項を記載する必要があります。インボイスとして必要な事項を記載していれば、インボイスは請求書に限られず、領収書や納品書などでもインボイスに該当します。 具体的にインボイスに記載が必要となるのは、次の6点です。 ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに一回ずつ) ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 ※下線部分が、インボイス制度導入により追加される事項です。 なお、不特定多数の...

-

2023.09.25 IT・ガジェット情報

意外と知らないWindows 11の便利な機能 5選

Windows PCで仕事をしているなら、ぜひWindows 11を活用したいところです。ブラウザやエクセルなどのアプリで仕事をする際にも、OSとなるWindows 11を使いこなしているかどうかで、業務効率が変わってくるのです。今回は、Windows 11を便利に快適に、そして安全に活用する方法を紹介します。 まとめてコピー&履歴から選んでペーストできる まずは、とても便利なのにあまり知られていない「クリップボード履歴」機能です。コピー&ペーストをするには、「Ctrl+C」キーを押してコピーして、「Ctrl+V」キーを押してペーストします。そのため、複数の要素をコピー&ペーストするなら、その分、マウスを行ったり来たりさせてその操作を繰り返す必要があります。数回であれば我慢できますが、頻繁に行っていると手間がかかります。 実は、Windows 11を使っているなら、貼り付けるときに「Win+V」キーを押すことでクリップボードの履歴を表示できるのです。過去にコピーした履歴から、内容を選んで貼り付けられます。そのため、必要な情報をまとめてコピーしておき、後でペーストできるのです。...

-

![起業後、何社が生き残る?息の長いビジネスに必要なこと[シリーズ第2回]チャレンジングな熱い起業こそ、冷静かつ慎重に準備しよう](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-317.jpg)

2023.09.22 起業応援・創業ガイド

起業後、何社が生き残る?息の長いビジネスに必要なこと[シリーズ第2回]チャレンジングな熱い起業こそ、冷静かつ慎重に準備しよう

このシリーズでは「息の長いビジネスに必要なこと」というテーマで、起業の実態と、そこから見える成功要因をお示ししています。前回(第1回)のコラムでは、「未経験分野での起業や、世の中にない新しいビジネスをつくる起業は、勤務経験がある分野での起業に比べると生存率が低い」というデータを紹介しました。 一方で、だからといって「新しいビジネスへの挑戦は難しいから控えるべき」ということにはなりません。今回のコラムでは、そういった熱い起業にチャレンジする方に向けて、生存率を高めるために起業準備段階で心がけるべきことを取り上げます。 起業準備段階で冷静に石橋を叩けるかどうか 筆者はこれまで、行政機関の起業相談員として200件を超える起業相談に対応してきました。起業相談の中でも、ご自身に経験がない分野に果敢に挑戦しようとしたり、世の中にない新しいビジネスをつくろうとしたりする方は、総じて前向きでエネルギーに溢れる方です。ご自身が見聞きしたり経験したりした世の中の困りごとを解決したい、世の中の役に立ちたい、そんな真摯な気持ちをお持ちの方ばかりです。 そしてその気持ちが真摯であればあるほど、周囲の...

-

2023.09.20 税務ニュース

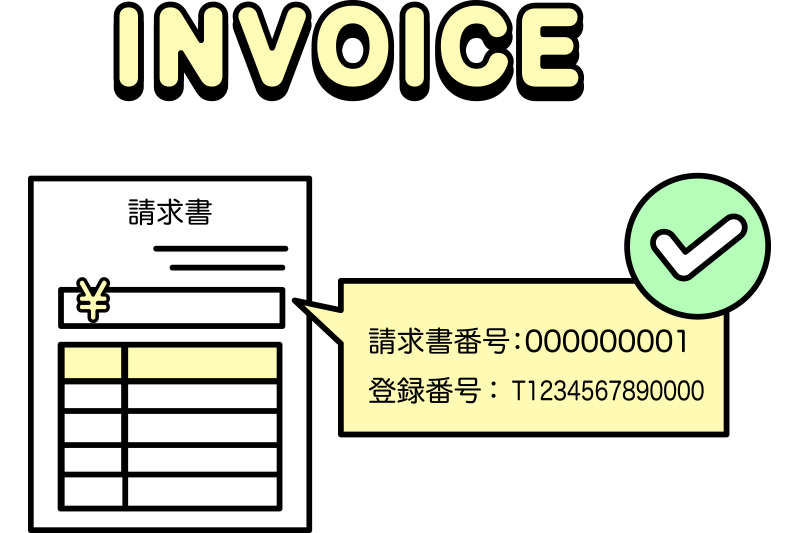

「インボイス制度」開始前のスピードチェック!

令和5年10月1日から、 いよいよインボイス制度がはじまります。 今回は前編として、インボイス制度開始直前だからこそ再確認しておきたいスピードチェックと題して、 ポイントだけを絞って簡潔にご説明します。 また後編では、制度の運用を通じてどんな課題が生じやすいかといった、現場のあるある等をご紹介したいと思っています。 インボイスの登録番号を確認していますか? インボイス事業者の登録申請をすると、税務署から通知書が発行され、適格請求書発行事業者番号を確認できます。申請後にまだ番号の確認していない方は、インボイスへの記載が必要ですから、早めに確認をしておきましょう。法人の場合、国税庁のWebサイトで「適格請求書発行事業者公表サイト」を閲覧し、法人番号を入力することで確認することができます。個人の場合には検索に手間がかかるので、通知書での確認がおすすめです。 発行するインボイスの準備ができていますか? 今まで発行していた請求書のフォーマットに、加える事項、修正する事項があります。インボイスの要件を満たすには、下記の記載が必要になります。 ① 請求書を発行する事業者の名称 ② 発行事業者...

-

2023.09.18 社会保険ワンポイントコラム

産後パパ育休スタートから1年!男性の育児休業取得促進のために会社と男性社員はどのような準備が必要なのか

令和4年10月から「産後パパ育休」制度が施行され、厚生労働省の「令和4年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業の取得率はおよそ17%と、過去最高になったそうです。また、政府は、「産後パパ育休」制度を利用した場合でも実質的に手取り収入を確保できるよう給付金の水準を休業前の賃金の80%程度に引き上げる方向で最終調整しています。 国を挙げて男女ともに育児に積極的に参加する環境整備が進められていますが、男性の育児休業取得促進のために会社及び男性社員自身はどのような準備が必要なのでしょうか。 1.「産後パパ育休」とは? 「産後パパ育休」とは、正式には「出生時育児休業」といい、従来の「育児休業」とは別に、子どもが生まれたときに取得できる育児休業です。出産する女性以外の男性(※養子を迎える場合は女性も対象になります。)が、子の出生後8週間以内に、最長4週間(28日)まで取得することができます。 従来の育児休業との違いは次の図のとおりです。 産後パパ育休 育児休業制度 対象期間 取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)...

-

2023.09.15 社会保険ワンポイントコラム

選ばれる企業になるために多様な働き方を認めませんか

内閣府の「高齢化の推移と将来推計」によると、少子高齢化の進行により、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年の8,716万人をピークに減少しており、2021年には7,450万人、2050年には5,275万人に減少すると見込まれています。生産年齢人口の減少により、労働力の不足の深刻化が懸念されています。※1 今までは、男性、正社員、終身雇用、場所や時間制約のない社員で構成されていましたが、これからは、雇用形態や働き方の異なる社員が増え、時間・場所に制約があり、従来なら辞めていた社員も働ける環境にしていかなければなりません。 そのためには、正社員、アルバイト社員、パートタイム社員という働き方だけではなく、「多様な働き方」を認める必要があります。多様な働き方には、例えば、以下のような契約があります。「正社員」の中には、今までのフルタイム正社員の他に限定正社員や短時間正社員などに分けられます。例えば、時間の制約があって週40時間働けなくても、正社員と同等の業務を任せることができる人材には、短時間正社員として勤務していただくということです。 フルタイム正社員 1週間...

-

2023.09.14 税務ニュース

退職金が増税に?退職所得の税金のしくみと『課税強化』の意味を解説

今年6月、政府が発表した骨太の方針に「退職金課税の見直し」が盛り込まれました。「勤続年数20年超への優遇措置を見直す」というものです。「退職金課税の強化では」と言われるのは、なぜでしょうか。今回、対話形式で退職所得の税金のしくみと見直しの影響をお伝えします。 登場人物紹介 スエヨシさん:ソリマチ「みんなの経営応援通信」中の人。かき氷と旅行が趣味。お金の計算は苦手。 まゆこ:税理士・税務ライター。「むずかしい税金をいかに分かりやすく表現するか」ばかり考えている。お絵かきが趣味。 退職金は本来あまり税金がかからない 退職金は元々そんなに税金がかからない…ってどういうことですか? 退職金って、退職後の生活資金になるじゃないですか。長く勤めた人であれば、その期間の功労という意味合いもある。こういったものには配慮が必要だということで、あまり税金がかからないようになっているんです。 ふうん…そういえば退職金の税金って、よく知らないなぁ ここで、退職金の税金のしくみを見てみましょうか。その後で、退職金の課税が強化されても、そんなに心配し...

-

2023.09.13 IT・ガジェット情報

【家電ライターが解説】「オフィス」で使えるおススメ最新冷蔵庫6選

オフィスで使える冷蔵庫 一般家庭の冷蔵庫選びでは、1人100Lとして家族の人数分が適切な容量となります。つまり1人暮らしなら容量100Lの冷蔵庫、3人家族なら一般的な片開きドアの300L程度が目安です。ただ共働きなどでまとめ買いをする場合は、1人150Lとするのがいいようです。 しかしオフィスに置く共用の冷蔵庫は、1人あたりの容量の目安がなく容量選びが一般家庭より難しく、お悩みの総務の担当の方も多いのではないでしょうか? [caption id="attachment_14244" align="aligncenter" width="600"] 幅50cm程度の一人暮らし向け冷蔵庫。写真は90L[/caption] [caption id="attachment_14245" align="aligncenter" width="600"] 幅50cmで高さが胸あたりまである150Lクラス。写真は142L[/caption] ただいろいろなご家庭やオフィスを訪ねて、家電のアドバイスをしてきた筆者の経験からすると、1人当たりだいたい5Lというところでしょう...

-

2023.09.12 税務ニュース

10月1日開始直前!これだけはおさえておきたい小規模事業者インボイスチェックのポイント。

インボイス制度のスタートは10月1日 2023年10月1日からいよいよスタートする適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」といいます)。インボイス制度が始まると、事業者や経理担当者は、さまざまなことに留意しながら、インボイス制度に適切に対応していかなければなりません。 本コラムでは、簡易課税制度を利用しない小規模事業者を想定して、適格請求書(以下、「インボイス」といいます)チェックの基本ポイントと判断に悩むケースの対応方法について解説します。 インボイス制度をおさらい インボイス制度の導入は、2019年に消費税の軽減税率の制度により単一の税率から複数の税率へと変化したことがきっかけです。請求書などの明細に記載されている取引にどれだけの消費税がかかっているのか、売り手・買い手の誰がみても正確に把握できることを目的に設けられました。そのため、インボイスは記載事項が法律で厳密に定められているのです。 インボイス制度開始後は、受け取った請求書等が法律の記載事項の要件を満たしていない場合、買い手は消費税の納税額の計算をするうえで「仕入税額控除」が制限されてしまいます。以下では、仕...

-

2023.09.11 税務ニュース

【インボイス制度】帳簿等の保管がないと仕入税額控除できない?記載事項を確認

インボイス制度の話になると、請求書や領収書がテーマになりがちです。しかし実は、帳簿も意識しなくてはなりません。インボイスだけでなく、必要事項が書かれた帳簿等を保存して、初めて仮払した消費税を差し引けるからです。この記事では、インボイス制度での帳簿についてお伝えします。 インボイス制度での仕入税額控除の条件とは 本則課税(原則課税・一般課税)での納税額の計算式は、次のようになります。 ただ、消費税を仮払いしただけでは仕入税額控除できません。消費税法が定める請求書等と帳簿等の保存が必要です。2023年10月1日以降は次のようになります。 適格請求書等の保存 仕入先から受け取った適格請求書(インボイス)の保存が、インボイス制度での仕入税額控除の条件となります。原則7年間、保管しなくてはなりません。 また本来、インボイス以外の請求書や領収書だと支払った消費税相当額は差し引けません。ですが、経過措置により一部は当面6年間、預かり消費税から差し引けることとなりました。こちらは区分記載請求書の保管が必要です(詳細は後述)。 インボイスも区分記載請求書もそれぞれ、次の事項が書かれてい...

-

2023.09.08 税務ニュース

漁業者必見!消費税インボイス制度を解説!

漁業者必見!消費税インボイス制度とは? 2019年10月の複数税率導入に次ぐ消費税の新しい制度(インボイス制度)が 2023年10月にスタートする。漁業者の方は自分には関係ないと思い込まれている方も少なくないようなので、ぜひ本稿を読んで参考にしていただきたい。記事の記載にあたり国税庁及び農林水産省の公表資料をもとにわかりやすく説明している部分は、著者の個人的な見解も含むことをあらかじめお断りする。 なぜ今、漁業者の消費税インボイス制度が重要なのか? 2023年10月1日から消費税のインボイス制度が実施される。インボイス制度は全国の漁業者にも影響があると言われているのはなぜなのか?漁業センサスによると漁業経営体の約80%が売上 1,000万円以下の免税事業者なのでインパクトが大きいことがわかる。これまで所得税の申告のみで済んでいたのがインボイス制度導入により消費税の申告納税が必要となる漁業者が増えるのではないか。 漁業者のインボイス制度が実務に与える影響 2019年10月から複数税率導入(標準税率 10%、軽減税率 8%)により農林水産業以外の事業者の場合、標準税率 10%が主体で...

-

2023.09.07 IT・ガジェット情報

【文具ライターが選ぶ】自宅で作業効率がUP!在宅ワークおすすめ文具

コロナウイルスの感染拡大は落ち着いてきましたが、在宅勤務をはじめとしたテレワークと出社して働くオフィスワークを組み合わせた新しい働き方のハイブリットワークを導入する企業も増えてきました。在宅勤務は出勤や移動が発生しないため生産性が高まるものの、自宅に自分のデスクがなくダイニングテーブルで仕事をしたり、机が狭くてイマイチ集中できないといった新たな悩みも生まれました。そんな在宅ワークの悩みを解決してくれる仕事がはかどる文具をご紹介します。 リモート会議におすすめの横長ノート [caption id="attachment_14061" align="aligncenter" width="1575"] パソコンの前に置ける横長タイプ[/caption] 一日の大半を占める仕事の時間を、はかどらせることができたならきっと仕事はもっと楽しくなる。そんな想いから生まれたのがダイゴーの「isshoni.」シリーズです。「isshoni.」は仕事の悩みを「一緒に」解決する様々なアイテムが発売されています。その中でも特に在宅ワークで活躍してくれるのが「isshoni. ノートブック デスク」...

-

2023.09.06 起業応援・創業ガイド

<連載>副業をはじめよう!【第2回】リスクなく堅実に!副業の始め方

会社員としての副業:現状と可能性 近年、多様化する働き方の中で、「副業」が注目されています。 経済の変動やライフスタイルの多様性が求められる現代において、多くの会社員が本業だけでなく、副業を持つことで収入を増やす動きが活発化しています。従業員の副業・兼業を禁止または制限する企業は減少傾向にあり、多くの企業が副業を許可する方向へとシフトしています。 副業を持つ会社員のメリット 副業を持つことで得られるメリットは数多く存在します。まず第一に、収入の増加です。月収だけでなく、年収も格段にアップする可能性が広がります。また、異なる職種や業界での経験は、スキルや視野の拡張、ネットワークの拡大にも繋がります。これは、将来的なキャリアチェンジや独立を考える際の大きな武器となります。 前回の記事「副業をはじめよう!キャリアの選択肢に副業を!」では、副業のメリットや広がる可能性について更に詳しく書いてますので、是非お読みください。 副業における最初のステップ:情報収集 安心安全な副業の見極め方 副業を始めるにあたり、最も重要なのは「安心安全な副業」を行うことです。副業でお金が稼げるという甘い言葉...

-

2023.09.04 IT・ガジェット情報

生成AIのビジネスシーンにおける実用的な用途とリスクへの理解

生成AIとは? 生成AIは、音や文章、映像、絵などさまざまなコンテンツを生成することができる、人工知能の一種です。AIは、大量のデータを元に、何かを予測したり、判断したりするのが得意ですが、生成AIはそれらのデータを元に新たなモノを「生成」することができます。例えば、文章を用いて「夕日の下で走る犬」と伝えると、それに合わせた実際の絵や動画を作り出すこともできます。 2022年末にOpen AI社のChatGPTが公開され、この生成AIというキーワードは一気に世に浸透しました。有名な生成AIには、ChatGPTに加え、Googleが開発したBard、画像を生成するStable Diffusion、 Bing Image Creator、Midjourneyなどが挙げられます。 これらの技術の裏側には、機械学習という方法が使われています。機械学習は、過去のデータから学習し、パターンを識別し、人間の介入をほとんど必要とせずに論理的な意思決定を行うことができるシステムの構築に焦点を当てた人工知能のサブセットです。生成AIは機械学習により得られた情報の中からある一定のパターンやルールを...

-

2023.09.01 税務ニュース

経営セーフティ共済-“やらなきゃ良かった”まである節税策

はじめに 言うまでもない事ですが、デューク・東郷がお金をキレイにしたいと思っている場合を除いて、税金を払いたい人なんていません。これはもう、断言して良いでしょう。しかし、知らん顔すると大変なことになるので、猫も杓子も一生懸命「セツゼイ、セツゼイ」と正々堂々税金を減らせる方法を探しているわけです。 そこへ来て昨今、人類の英知により、情報の流通は、膨大かつ超低価格になりました。お陰様で、巷にはセツゼイ策なるものが、動画なり文章なりで溢れかえっています。かく言う私も、セツゼイ策洪水の片棒の一端の端っこのササクレあたりを担いでいるわけであります。ところが、“税金払いたくない欲求”は、人の目を曇らせ理解力を奪います。 もうこれは人の業なので仕方のない話ですが、「〇〇はセツゼイになる」と聞くと、そのセツゼイ策にまつわる都合の悪い内容はあまり記憶に残りません。発信側が、耳目を集めるために都合の良いところを強調し過ぎる要因も大きいですが、痛い思いをするのは一般納税者ですから重々気をつけて頂きたいのです。 そこで、本稿では、セツゼイ策の代表格である経営セーフティ共済について、劇薬注意、結果“...

-

2023.08.30 IT・ガジェット情報

デジタル広告(Google広告、Facebook広告など)の効果的な運用、始め方

デジタル広告で集客したい場合は、その仕組みや効果的な運用方法について理解しておくことが大切です。多くの企業はデジタル広告を専門家に外注するため、特に知識は不要と考える方もいらっしゃいます。しかし、専門家に任せきりにしては効果的な運用はできません。 そこで、デジタル広告の基本から効果的な運用、始め方まで詳しく解説します。 デジタル広告とは デジタル広告とは、インターネット上の媒体に表示する広告のことです。メディアやSNS、動画サイトなどインターネット上の媒体であれば、その種類は問いません。例えば、Webメディアの記事と記事の間、ページ横などにはテキスト広告や動画広告などが表示されます。 マス広告との違い これまでは、デジタル広告ではなくマス広告と呼ばれるものが主流でした。それぞれの違いは以下のとおりです。 特徴 マス広告 デジタル広告 配信媒体 マスメディア(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌) インターネットやデジタルプラットフォーム 目標設定 認知度やブランド想起 認知拡大から購買、顧客との関係維持まで幅広い目標に対応 ターゲティング 不特定多数のユーザーに向け...

-

2023.08.28 中小企業おすすめ情報

法改正から3年を迎えた賃金請求権時効延長の現実的影響

はじめに 2023年4月1日で労働基準法の重要な法改正から3年を迎えました。賃金請求権の消滅時効期間の延長です。従来、賃金請求権の消滅時効期間2年でしたが、2020年4月1日の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効期間が3年(当分の間の措置であり、将来的には5年)に延長されました。つまり、今日現在において賃金未払いがあった場合、きっちり過去3年間遡って請求される可能性があるということです。 「うちの会社には賃金未払いなどないはず!」と自負されている会社様も多いと思います。 この“賃金未払い”には、給与計算誤りによるものや残業代不足なども含まれます。意図せずして潜在的に賃金未払いが起きてしまっていることも往々にしてありますので、今一度自社の給与計算方針に誤りがないか、再確認していただけたらと思います。 給与計算の基本①「就業規則通りに運用されているか?」 最近、就業規則(給与規程を含みます)の重要度が非常に高まっているのを感じます。労務の分野では、キャリアアップ助成金など多くの助成金がありますが、就業規則が規定している通りにきちんと運用されているか、という点をかなり厳格...

-

2023.08.25 税務ニュース

創業融資を上手に引き出す3つの方法

金融機関から融資を受けるためには、3期分の決算書の提示を求められますが、創業間もない会社は、見せるべき決算書がありません。かといって自己資金だけで必要資金をまかなうのは大変です。今回は起業したばかりの会社が、成長路線に乗るために、創業融資を上手に引き出す方法をお伝えします。 1.起業をはばむ資金不足 事業化のアイデアはあっても、実際に起業までこぎつけることができない最大の理由は、「資金不足」です。資金調達の方法としては、金融機関からの融資の他に、ベンチャーキャピタルなど第三者からの出資、親戚や家族からの借入などが考えられます。 しかし残念ながらわが国では、まだ海のものとも山のものともわからないベンチャー企業に投資をするという文化が根づいていません。ベンチャーキャピタルが出資をする会社というのは、近い将来上場を目指すというような会社にかぎられています。また誰もが、いつ返済されるかアテのない多額の資金をぽんと貸してくれる家族に恵まれているわけではありません。そのため、わが国では大多数の中小企業が金融機関からの借入で必要資金を調達しているのが現状です。 ここでひとつ問題があります...

-

2023.08.24 中小企業おすすめ情報

夏場の健康被害に要注意! 職場で実践するべき暑さ対策とは?

最高気温が30度後半をマークすることも珍しくない、近年の暑い日本の夏。「猛暑」と呼ばれる厳しい気温で体調を崩してしまう人が増えるこの季節には、従業員を健康被害から守るための暑さ対策が欠かせません。 今回は、職場で取り入れるべき暑さ対策を働くシーン別に解説していきます。 職場の暑さが原因で生じるデメリット 過酷な夏場の暑さは、従業員の働きぶりに悪影響を与えかねないので、しっかりと対策を打たなければなりません。最も注意するべきなのが熱中症です。熱中症とは、気温や湿度が高い環境によって体温調整に不調をきたすことで発生する病気です。 初期症状では、主にめまいや立ちくらみなどが起こり、さらに進行すると体のだるさや頭痛、吐き気といった症状が出ます。重症になると、意識障害や真っすぐ歩けなくなってしまうほどの状態になるケースもあり、最悪の場合は死亡してしまうことも。 毎年、6月から9月にかけて熱中症で緊急搬送される人は数万人出ています。高齢者だけでなく、子供や若い世代の人が熱中症になることも珍しくないので、誰にでも起こり得るものと認識して対策していきましょう。 熱中症以外にも、暑さの影...

-

![起業後、何社が生き残る?息の長いビジネスに必要なこと[シリーズ第1回]実録!30人の起業5年後を追う](https://revision.sorimachi.biz/wp-content/uploads/media-334.jpg)

2023.08.23 起業応援・創業ガイド

起業後、何社が生き残る?息の長いビジネスに必要なこと[シリーズ第1回]実録!30人の起業5年後を追う

「起業後5年以内に6割が廃業する」という衝撃的な統計があります(2006年版「中小企業白書」)。意気込んで起業しても5年後まで生き残れるのは10社中4社だけだというのですから、商売の厳しさを感じずにはいられません。 筆者はこれまで、行政機関の起業相談員として200件を超える起業相談に対応してきました。このシリーズでは「息の長いビジネスに必要なこと」というテーマで、起業の実態と、そこから見える成功要因をお示ししていきます。 「起業後5年以内に6割が廃業」は本当か? 冒頭に挙げた「起業後5年以内に6割が廃業」という統計データは、起業後の生存率に関する話題でよく引き合いに出されるもので、中小企業庁の「中小企業白書」に掲載されたものです。しかし筆者の起業相談現場での実体験に照らすと、皆さんもっと堅実に生き残っておられると感じます。 この統計データは「工業統計表」が元になっているもので、実は調査対象が製造業に限定されています。大手メーカーの子会社の統廃合などの事情が含まれていたり、最近の起業に多い業種である飲食、IT、福祉などが含まれていなかったりするためか、実態と少々乖離するのは致...

トップ

トップ