ニュース

MENU

2022.12.08税務ニュース

インボイス制度に対応した領収証の書き方・記載例~小売業、飲食店業など領収証でインボイス制度に対応する方法~

INDEX

2023年(令和5年)10月1日から始まるインボイス制度。インボイス制度は「適格請求書等保存方式」と言い、インボイスは別名「適格請求書」と言います。その名称から、インボイス=請求書という印象が強く、小売業や飲食店業など普段請求書ではなく、領収証を発行している事業者の中には、「請求書でないとインボイスに対応できない?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、普段請求書ではなく領収証を発行されている事業者の方、請求書ではなく領収証を受け取る課税事業者の方へ向けて、インボイス制度開始後におけるインボイス制度対応の領収証について解説していきます。

1.インボイスとは何か?手書き領収証でもインボイスとして認められるか?

インボイスとは、前述の通り「適格請求書」のことです。では、「適格請求書」とは何でしょうか。国税庁では、適格請求書を次のように定義しています。

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。そして、請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問わないとしています。

つまり、インボイスとして記載が必要な事項をきちんと記載していれば領収証でもインボイスとして認められるということです。たとえ、手書きの領収証でもインボイスとして必要な事項を記載していれば問題ありません。

そのため、飲食店や小売店など、普段請求書ではなく領収証を発行している事業者の方は、2023年10月からのインボイス制度導入後も引き続き必要事項を記載した領収証による対応も可能になります。ただし、インボイス制度開始後に領収証をインボイスとする場合には、記載事項に変更があるため留意が必要です。

2.インボイスの記載事項は何か?

インボイスとして記載が必要な事項は、次の6つです。

- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに一回ずつ)

- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※下線部分が、インボイス制度導入により追加される事項です。

なお、不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業などは適格請求書の発行に代えて、「適格簡易請求書」を交付することができます。

適格簡易請求書では、6「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を省略することができます。これは、不特定多数の方に請求書や領収書等を交付する場合、その都度宛名を記載するのは大変であるため、適格簡易請求書として書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載を省略することが認められているんですね。

3.インボイス制度対応の領収書の書き方

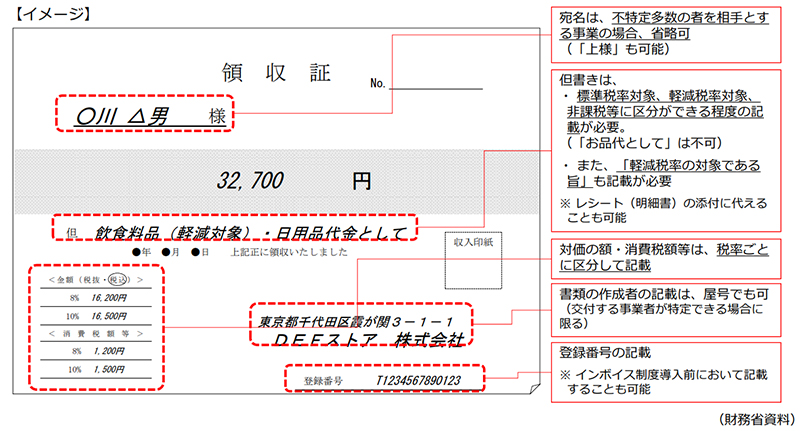

実際にインボイス制度に対応した領収書は次のとおりです。

手書き領収証のイメージ(財務省資料)

インボイス制度開始前の領収証より記載事項が増えていますね。

気をつけたいポイントを挙げます。

インボイス対応領収証の3つの注意点

注意点1:領収証発行者の登録番号の記載が必要

適格請求書発行事業者の登録を行うと、登録番号が各事業者に与えられます。その登録番号を領収証に記載する必要があります。

注意点2:異なる税率の商品の販売等がある場合

8%、10%と税率の異なる商品の販売等がある場合、税抜でも税込でもよいですが税率ごとに区分した販売価格を記載しなければならないこととされています。また、消費税額等もしくは適用税率のいずれかを記載する必要があります。

注意点3:宛先の記載

前述の通りインボイスでは、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載が必要とされています。そのため、簡易インボイスの交付が認められない事業者は、宛先の記載が必要となりますので注意しましょう。不特定多数の方に販売等をする小売業や飲食店業等の場合は、宛先の記載を省略し、又は「上様」と記載してもその他の必要事項が記載されていれば簡易インボイスに該当するため、インボイスとしては問題ないことになります。

4.インボイス対応領収証への切り替え時期

インボイス制度開始は、2023(令和5)年10月1日です。同日からインボイスの発行をしたい場合は、原則として2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、また制度開始日までにインボイス対応の請求書や領収書へのフォーマット変更などインボイス制度に対応する準備が必要です。

では、インボイス制度開始前にインボイス対応の領収証に変更するのはどうかというと、登録番号等はインボイス制度開始前に記載していても問題ありません。そのため、インボイス制度が開始する2023年10月以前に順次インボイス対応の領収証に切り替えていくことも可能です。すでに、適格請求書保存方式(インボイス制度)対応の領収証も販売されているようです。

インボイス制度、税制改正への対応など事業者の皆さまも大変かと思いますが、一緒に頑張っていきましょう!

ABOUT執筆者紹介

税理士 油谷景子

税理士 油谷景子

油谷景子税理士事務所 代表

『よりよく』をモットーに法人や事業者の税務及び会計を支援する愛知県名古屋市の開業税理士。相続税や不動産譲渡などの資産税にも対応。

四大税理士法人等(東京・名古屋)で上場企業等向け税務申告、連結納税や国際税務、コンサルティング業務に従事。また、個人税理士事務所で中堅中小企業向け税務会計サービス、相続税等の申告・相談など様々な実務経験を積んだ後、名古屋市で独立開業。ITや新しい技術を積極的に活用。自計化支援にも取り組んでいる。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

著書『スタートアップ企業の税金To Doリスト』(2024年 中央経済社)

【インボイス制度・改正電子帳簿保存法に対応】期待以上のサクサク感! 会計王シリーズ

大切な事業を永く続けていくために、簿記や会計に本気で取り組みたくなったら、確かな機能と高品質な製品サポートでお手伝いします。

大切な事業を永く続けていくために、簿記や会計に本気で取り組みたくなったら、確かな機能と高品質な製品サポートでお手伝いします。

トップ

トップ