ニュース

MENU

2025.01.27社会保険ワンポイントコラム

【マイナ保険証】健康保険証が2025年中に使用不可に!後期高齢者の場合、マイナ保険証を使わない受診方法は?マイナ保険証について今知っておきたいこと

2024(令和6)年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりました。これから健康保険証はどうなるのか?どうやって病院を受診したらよいのでしょうか。マイナ保険証について今知っておきたいことを税理士でファイナンシャルプランナー1級の資格をもつ筆者が解説します。

1. マイナ保険証への移行に伴う2024年12月2日以降の受診方法

健康保険証の新規発行が廃止となった2024(令和6)年12月2日以降の受診方法は次の4通りです。

①マイナ保険証で受診する

②マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)で受診する

③マイナ保険証+資格情報のお知らせで受診する

資格情報のお知らせは、2024年9月より順次送付されています。

お勤めの方は、原則として事業主宛てに送付され、事業主から受け取ります。

一部の加入者や任意継続加入者分は、被保険者の住所に送付されます。

④これまでの健康保険証で受診する

最長2025(令和7)年12月1日までは、これまでの健康保険証も引き続き利用できます。

現在の保険証の有効期限が12月1日より前の場合は、その有効期限まで利用できます。

後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は、2025年7月31日までです。

後期高齢者医療保険加入者の方は、2025年7月31日までです。

それぞれの有効期限以降は、現在の健康保険証は使用できなくなるため、健康保険証が使えなくなった後、ご自身やご家族がどの方法で病院を受診するのか考える必要があります。

2. マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードを持っているだけでは、健康保険証として利用できません。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードの健康保険証利用の申請・登録をする必要があります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしているか確認する方法

マイナンバーカードの健康保険証利用の登録状況は、マイナポータルで確認できます。

具体的には、マイナポータルのホームタブ内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページで確認できます。登録が完了している場合は、「マイナンバーカード利用状況」に「登録済」と表示されます。

3. マイナ保険証を使わずに受診する方法

当分の間、マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をしていない方)すべてに、現在の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が交付され、その資格確認書によって受診することが可能です。

「資格確認書」を取得するためには、①申請をしなくても資格確認書が交付される方、②申請をすれば資格確認書が交付される方がいます。それぞれ、次の方々が対象です。

①申請をしなくても資格確認書が交付される方

- マイナンバーカードを取得していない方

- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方

- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録を解除した方

- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

- 2024年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(2025年7月末までの暫定措置)※

※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、2025年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に対して資格確認書を申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者については、当分の間、申請は不要です。

②申請をすれば資格確認書が交付される方

- マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)で、資格確認書の交付を申請した方(更新時の申請は不要)

- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

資格確認書の交付スケジュールと現行の健康保険証での利用可能期間は次のとおりです。

≪資格確認書の様式・発行形態≫

資格確認書の様式や発行形態は、加入する保険によって異なります。

①協会けんぽの資格確認書のイメージ

- 材質、サイズ、形状は現行の健康保険証と同様に、プラスチック製のカード型

- 有効期間は4~5年(1年単位の発行期間を設定し、発行期間ごとに同一の有効期限を設定するため、発行時期により4~5年になります)

②東京都後期高齢者医療広域連合が発行する後期高齢者向けの資格確認書(2024年12月2日から2025年7月31日交付分)のイメージ

お住まいの都道府県によって資格確認書は異なります。

4. マイナ保険証のメリットとデメリット

マイナ保険証には次のようなメリットとデメリットがあります。

○メリット

①手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

従来は申請が必要でしたが、マイナ保険証では、事前の「限度額適用認定証」の取得も不要です。

②マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます

マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。

医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Tax(国税庁電子申告システム)を連携することで、データを自動入力できます。

③転職時などの健康保険の切り替えがスムーズになります

就職、転職、結婚、引越しなどによって健康保険証が切り替わる場合、保険証の切替申請をしていれば、新しい保険証を待たなくてもマイナンバー保険証の利用ができます。

×デメリット

①認証エラー(機器エラー)が生じる可能性があります

機器の不具合などによりエラーが生じる可能性があります。その場合は、保険証の提示など代わりの確認が必要になります。

また、暗証番号を3回間違えるとロックがかかってしまいます。

※本人確認は、「顔認証」か「暗証番号」を選択できます。

②マイナンバーカードを持ち歩く必要があります

来院の度に毎回提示が必要となり、マイナンバーカードを毎回持っていかなければいけません。

以上、マイナ保険証についてでした。

ご自身の保険証、ご家族の保険証…それぞれ、今後病院を受診する際にどのように受診するか、事前に考えて必要に応じて申請や登録をしておきましょう。

ABOUT執筆者紹介

税理士 油谷景子

税理士 油谷景子

油谷景子税理士事務所 代表

『よりよく』をモットーに法人や事業者の税務及び会計を支援する愛知県名古屋市の開業税理士。相続税や不動産譲渡などの資産税にも対応。

四大税理士法人等(東京・名古屋)で上場企業等向け税務申告、連結納税や国際税務、コンサルティング業務に従事。また、個人税理士事務所で中堅中小企業向け税務会計サービス、相続税等の申告・相談など様々な実務経験を積んだ後、名古屋市で独立開業。ITや新しい技術を積極的に活用。自計化支援にも取り組んでいる。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)

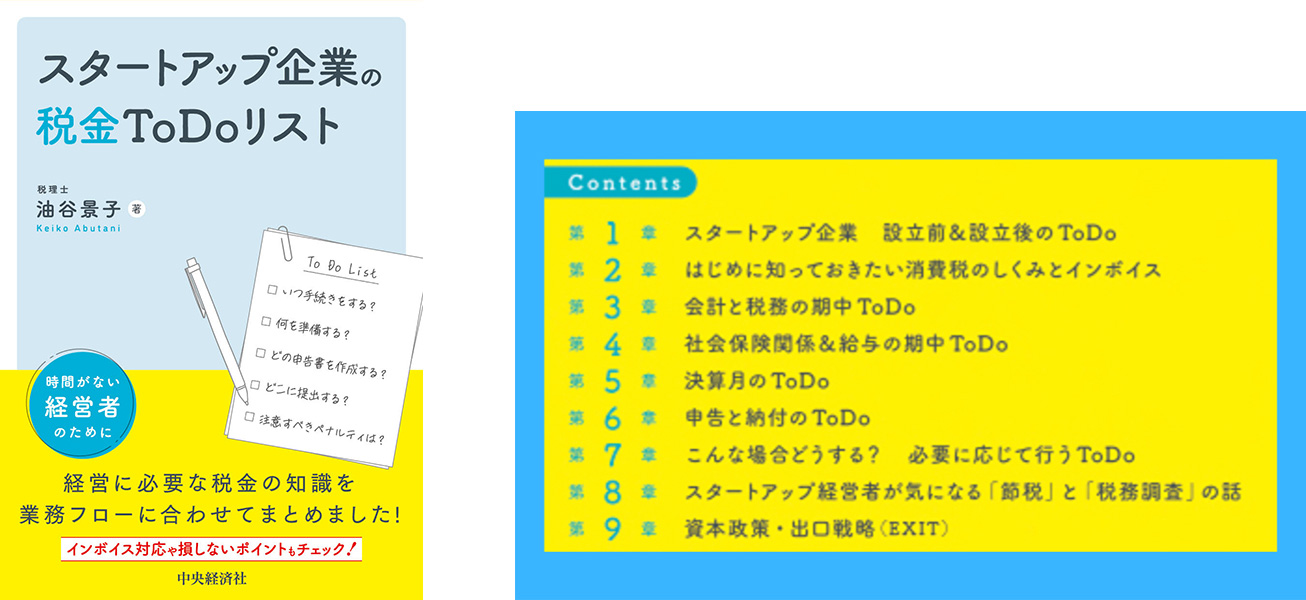

著書『スタートアップ企業の税金To Doリスト』(2024年 中央経済社)

トップ

トップ