ニュース

MENU

2022.01.21みんなの経営応援通信編集部

【DXの基礎知識】マイナポータル&マイナンバー制度の現在と未来

INDEX

平成27年10月以降に通知されたマイナンバー(個人番号)は認知度も上がってきており、「全く聞いたことがない」「知らない」という方は少ないかと思います。

ですが、「マイナンバーを使って何ができるのか」については、よくわからない方もいるかもしれません。マイナンバー制度の目的、マイナンバーによって現在できること、将来的にできることについて解説していきます。

マイナンバーって何だろう?

マイナンバー(個人番号)は住民票を持つ全ての人に付番される12桁の番号です。一人につき一番号で、他人と重複することはなく、原則として一生同じ番号を使用することになります。

また、法人には13桁の法人番号が付番されています。こちらは個人番号とは異なり原則として公表され、どなたでも利用できます。

マイナンバーの目的としては、次の三つがあります。

国民の利便性の向上

社会保障・税関系の申請などの事務手続きの効率化を図ります。

行政の効率化

国や地方公共団体の間で情報連携し、情報の照合や転記等の効率化を図ります。

公平・公正な社会の実現

所得を正確に把握することで、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、実際に困っている方への支援が可能になります。

つまり、マイナンバーは個人識別を簡単・正確に行えるようにすることで、行政の手続きや支援を効率化する目的です。後ほど紹介するマイナポータルも、マイナンバーを使った効率化を実現する手段として非常に期待されているサービスの一つです。

会社におけるマイナンバー利用

マイナンバーの利用範囲は法律で決められていて、2021年現在、社会保障・税・災害対策に関する3つの分野で利用できます。

マイナンバーの利用範囲

- ■ 社会保障

- 年金の資格取得・喪失や給付、雇用保険の資格取得・喪失や給付、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護など

- ■ 税

- 税務当局に提出する源泉徴収票、確定申告書・届出書・調書等に記載、税務当局の内部事務など

- ■ 災害対策

- 被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など

企業は従業員のマイナンバーを取得し、社会保障及び税に関する行政手続き書類に従業員のマイナンバーを記載する必要があります。マイナンバーは個人情報ですから、取得や管理は慎重に行いましょう。もちろん前述の、法律で定められた利用範囲以外でマイナンバーを利用することはできません。

会社で従業員のマイナンバーを取得・利用する際の注意事項

- ■ 利用目的を通知する

- 従業員のマイナンバーを取得する場合は、利用目的を本人に必ず通知しなければいけない、と法律で定められています。

- ■ 取得時の番号確認と身元確認

- なりすましを防ぐため、個人番号カードや通知カードでの番号確認、本人確認書類での本人確認が必要です。

- ■ 適切に管理する

- 漏洩や紛失防止のためにルールを定めて、担当者を決めて厳格に管理していくことが求められます。また退職した従業員のマイナンバーは、適切な廃棄をしなくてはいけません。

マイナポータル

マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスで、行政手続の検索やオンライン申請、行政からのお知らせ確認などの手続きがPCやスマートフォンから行えます。ログインにはマイナンバーカードのICチップを読み取る必要があり、利用にはマイナンバーカードとICカードリーダライタの取得が必要です。

※マイナポータルとは

たとえば、2021年10月からマイナンバーカードが保険証として利用できるようになる予定です。これによりマイナポータルで、特定健診情報や薬剤情報・医療費確認や、確定申告の医療費控除申請もできるようになります。

現在、医療費控除は電子申告でも行うことができますが、その場合は医療費明細の入力を行った上で、領収書は5年間保管する決まりです。ですが、マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、マイナポータルに保管されている医療費のデータを使用して医療費控除の申請ができるので、明細を一つ一つ入力する必要はありません。また、領収書の保管義務も無くなります。

この保険証の例のように、マイナンバーカードを利用して、行政・税関連などの手続きを効率化・簡素化していくのがマイナンバーカードの目的の一つです。その一端を担うのがマイナポータルなのです。

マイナポータルは個人利用だけではなく、法人利用にも活用されてきています。現在、以下の電子手続きに対応しています。利用にはマイナポータル申請APIに対応したソフト、G-Biz IDの取得など事前の準備が必要です。

マイナポータルで利用できる申請例

- 健康保険資格取得届

- 健康保険資格喪失届

- 算定基礎届

- 月額変更届

- 賞与支払届

- 健康保険被扶養者届

- 電子申告

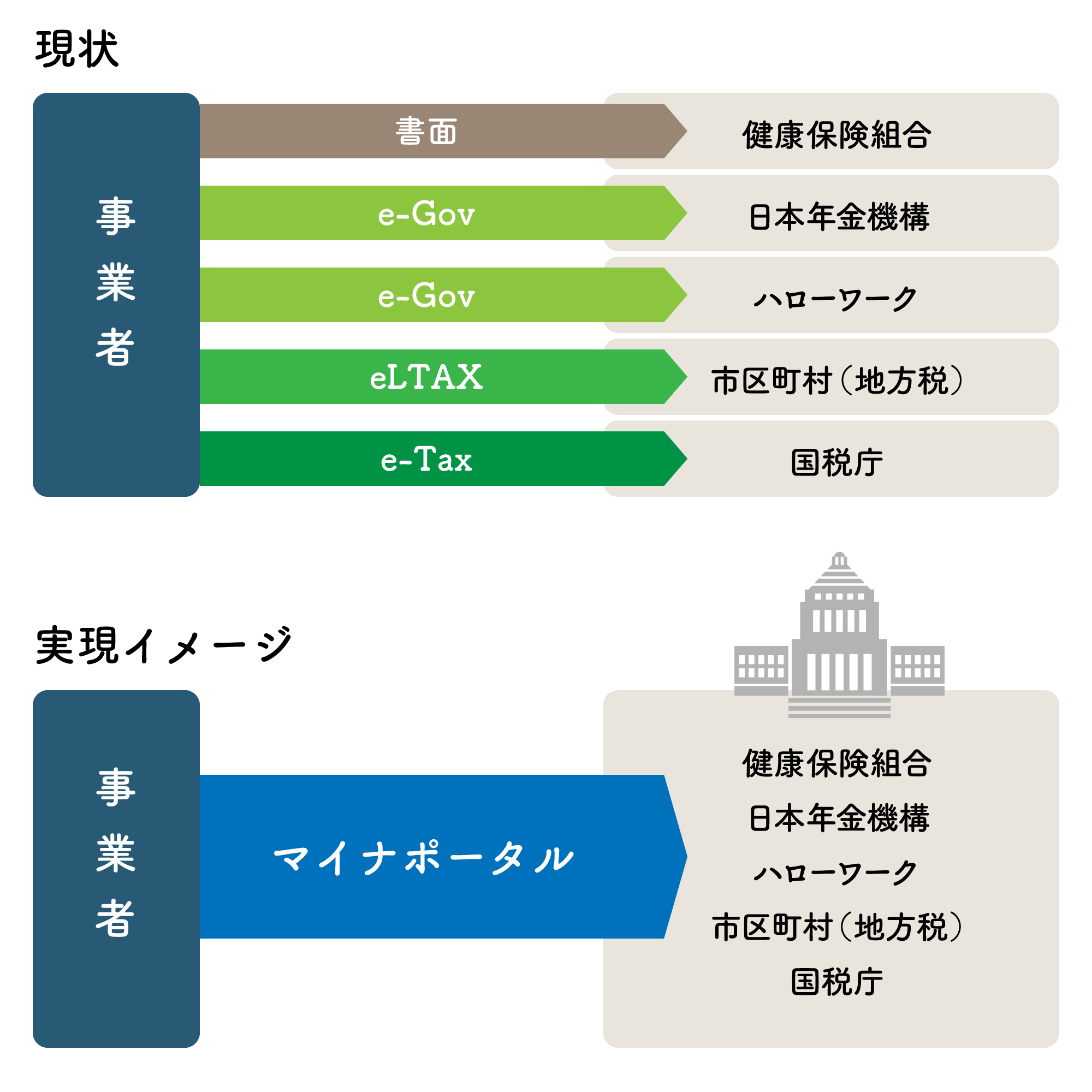

現在、社会保険・労働保険はe-Gov、地方税はeLTAX、国税はe-Taxなど各行政手続きによってツールがバラバラです。マイナポータル(正式にはマイナポータルAPI)を利用することで、これらの手続きを全てワンストップで行えるようにしよう、という構想が進行中です。

まだ知名度の低いマイナポータルですが、ゆくゆくは欠かすことができないサイトとして、わたしたちの生活や業務を支えてくれるのではないでしょうか。

DX(デジタルトランスフォーメーション)社会に向けて

個人向けマイナンバーカードは2021年11月時点で38%と、まだ普及していないのが実情ですが、保険証利用などの様々な利便性向上を踏まえて、今後は普及率も上がっていくと思われます。

いかがだったでしょうか。これからもマイナンバー制度を利用したサービスは広がっていくものと思われます。ぜひともマイナンバー制度およびマイナンバーカードを積極的に活用していきましょう!

トップ

トップ