ニュース

MENU

2023.08.13税務ニュース

【インボイス制度】領収書はどう書くべき?手書きもOK?個人の飲食店・小売店に解説

INDEX

「領収書=インボイス」はなぜ必要?ポイント3つを解説

なぜ、領収書をインボイスにしたほうがいいのでしょうか。それは、納める消費税の計算ルールが10月から変わるからです。この計算ルールにインボイスが関係します。

インボイスがないと「-仮払消費税」ができなくなる

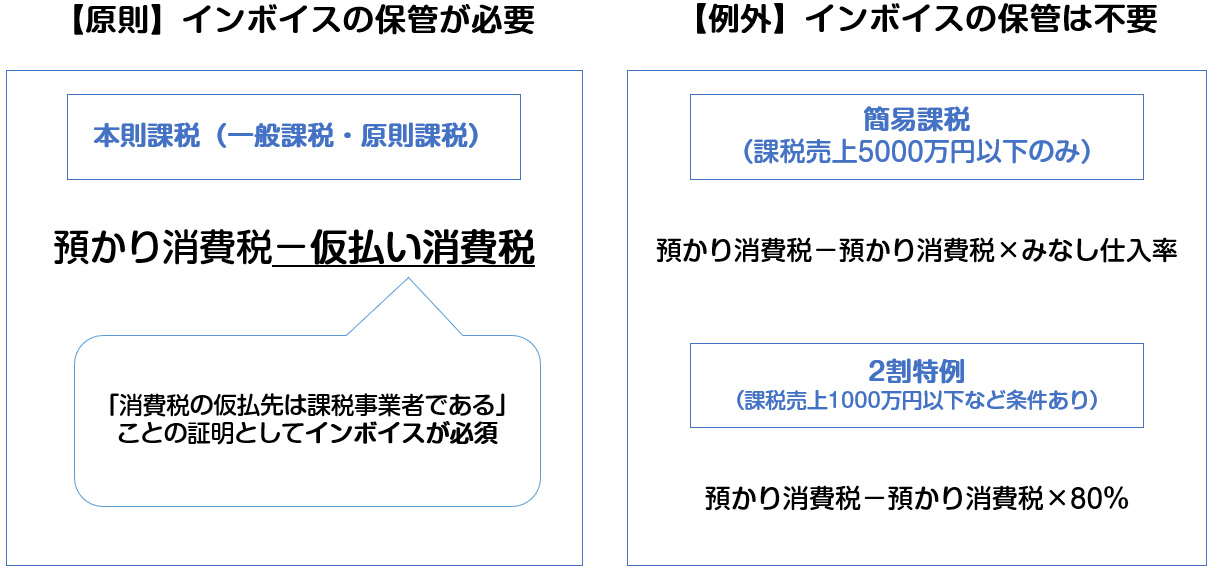

納める消費税は原則、次の式で計算します。

納める消費税=預かり消費税-仮払消費税

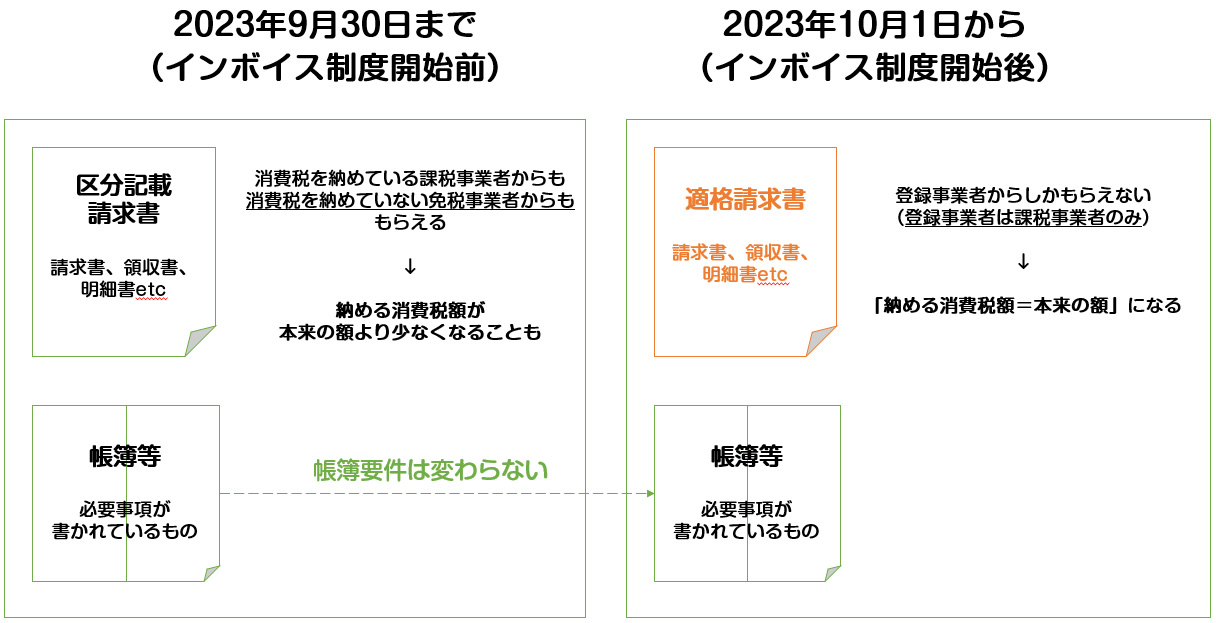

預かり消費税というのは一般消費者や他の事業者から預かった消費税、仮払消費税というのは他の事業者に支払った消費税のことです。現在、必要書類さえあれば、仮払消費税は誰に支払ったものでも差し引けます。

しかし今年の10月以降、インボイスがなければ差し引けなくなります。買手が消費税を納める事業者なら、売り手がインボイスを発行してくれるかどうかが重要になります。インボイスがなければ、その分、納める消費税が高くなるからです。売手にとっては、インボイスが発行できないことで売上が下がるリスクが生じます。

だから「10月から領収書はインボイスにしたほうがいい」と言われるのです。

インボイスの発行事業者になれるのは「消費税を納めている事業者だけ」

インボイスは誰でも発行できるものではありません。インボイスの発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録しないと発行できません。そして登録できるのは「消費税を納めている課税事業者だけ」となっています。

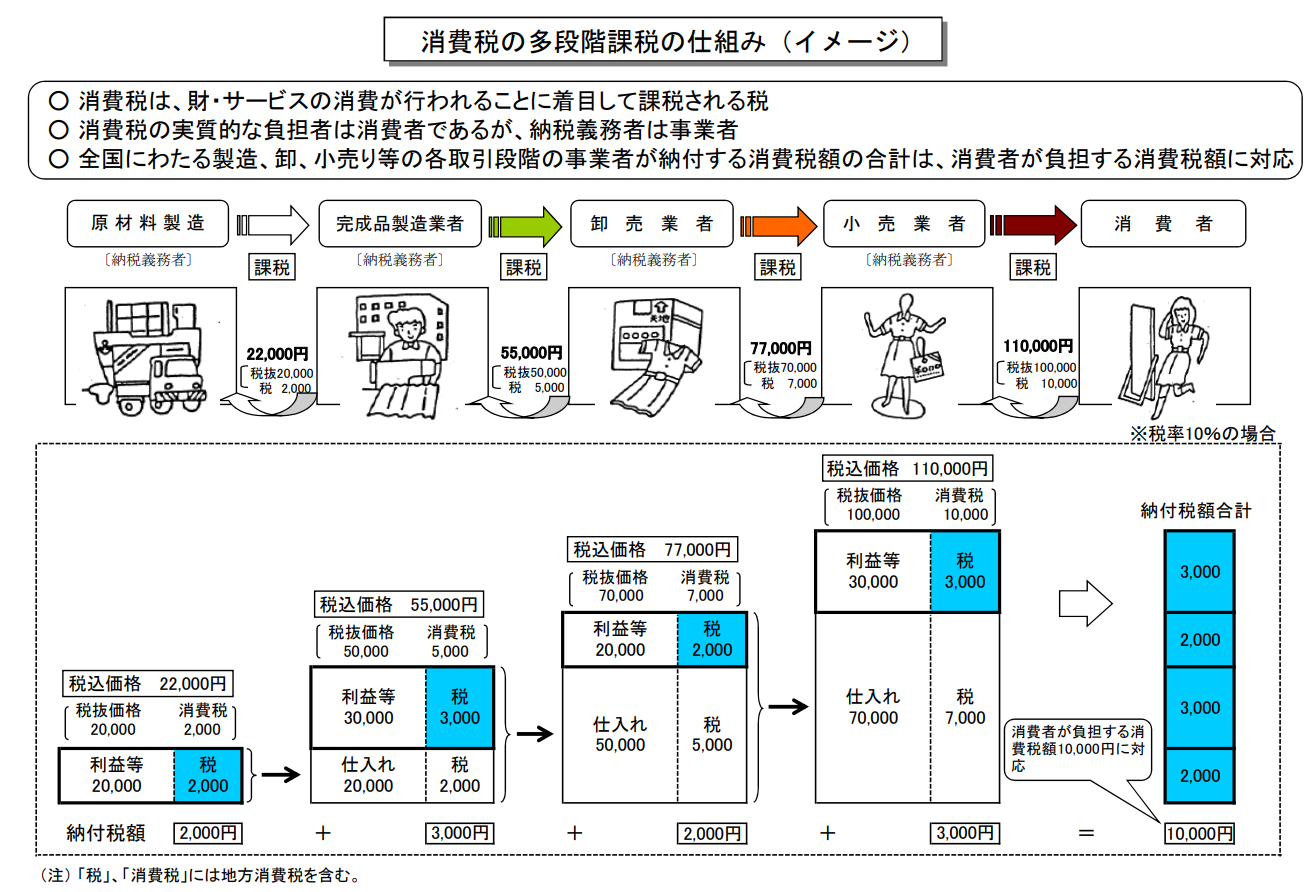

なぜこのような条件があるのでしょうか。インボイス制度は「消費税の多段階控除を正しく行うため」だからです。

消費税は負担者である消費者が直接納めるのではなく、事業者が預かって納税します。事業者も商取引の中で他の事業者に消費税を払います。そのため納税額は、預かった分から他の事業者に支払った分を差し引いた額となります。

「-仮払消費税」の条件は現在、区分記載請求書と帳簿等の保存です。区分記載請求書は、課税事業者からも免税事業者からももらえます。つまり、消費税を納めていない免税事業者に消費税相当額を支払っても、預かり消費税から差し引けるのです。これだと、消費者が負担した消費税が正しく国庫に納められません。複数税率の導入もあり、ますます正しい計算を行うしくみが重要となっています。

そこで導入されたのがインボイス制度です。消費税を納めている事業者のみがインボイスを発行できるようにすれば、多段階控除を正しく行い、消費税がもれなく国庫に納められます。

なお、インボイスを必要とするのは本則課税で納税している課税事業者のみです。簡易課税や2割特例で計算する人は、インボイスをもらわなくても困りません。

※課税売上高の条件は、基準期間などで判定

※上記は計算イメージ。対価の返還等の消費税額や貸倒に係る消費税額などはあえて省略。

本則課税で計算するのは、主に次のような事業者です。

- 年商規模が5000万円を超える事業者

- 開業したばかりで売上が少なく、設備投資などにお金がかかる事業者

- 海外に取引先がある事業者

小売店や飲食店なら、上記のどれかに当てはまるお客様がいるかどうかが登録のカギとなります。

「領収書=インボイス」にするための条件

領収書がインボイスとして認められるためには、消費税法に規定された内容をすべて書かなくてはなりません。ただ、書くべき内容は事業の内容で変わります。

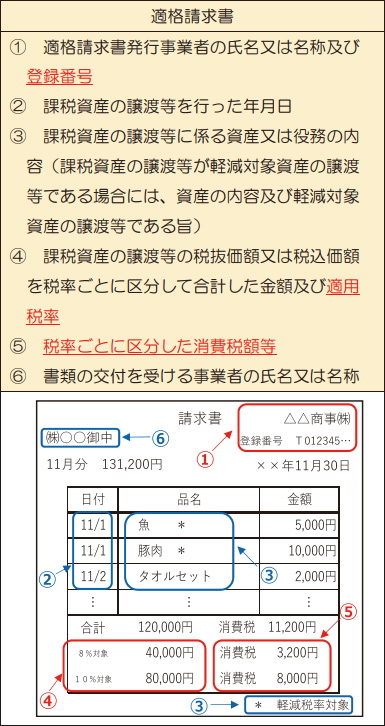

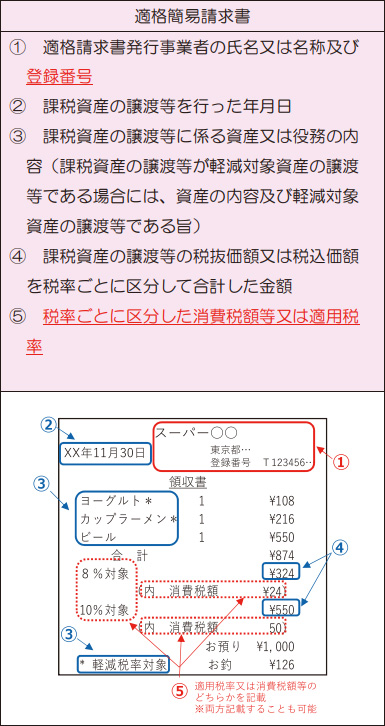

原則のインボイス:記載事項は6つ

原則のインボイスはすべての事業共通です。次の6つを書きます。

ポイントは次の5つです。

- 登録番号を書く(登録番号はインボイスの発行事業者が出したことの証明)

- 消費税率と消費税額の両方を書く

- 対価の額は税込・税抜のどちらでもいいが、10%・8%に分けて合計して書く

- 消費税額も10%・8%に分けて合計する

- 8%対象商品があるなら「軽減税率対象」と明記しないといけない

簡易なインボイス(小売店・飲食店向け):記載事項は6つ

簡易なインボイスは例外です。小売業や飲食業、旅館業など不特定多数が相手の事業のみが発行できます。次の5つを書きます。

ポイントは次の2つです。

- 請求書や領収書の受取側(買い手)の氏名や名称は不要

- 消費税額か消費税率のどちらかを書けばいい

なお、対価の額も消費税額も10%・8%に分けなくてはなりません。8%対象商品があるなら「軽減税率対象」の一言は必須です。

「領収書=インボイス」にした方がいい人、いらない人

個人の飲食店や小売店だと、売上規模が大きくない事業者が多いかと思います。特に、例年の売上高が1000万円以下なら、登録するかどうか迷います。いったん登録すると、これから毎年消費税の申告・納税をしなくてはならないからです。

次の点を参考にしてみるとよいかもしれません。

判断のポイント:お客様がインボイス必要かどうか

| 登録した方がいい小売業・飲食業 | 登録しなくてもいい小売業・飲食業 | ||

|---|---|---|---|

|

|

個人の飲食店・小売店のインボイスQ&A

以下、インボイスに関する質問2つに答えます。

Q1. 10月1日過ぎても免税事業者のままでいたい。不利ですか?

A. 10月1日までに登録しなくてもかまいません。様子を見ながら登録してもいいのです。ただし、いくつか注意点があります。

「10月を過ぎたらインボイスの発行事業者に登録できない」と気にしている声も少なからず耳にします。ですが、大丈夫です。10月1日過ぎても登録はできます。また、免税事業者からの購入については経過措置があります。そのため、すぐに売上が下がるということは考えにくいです。

ただ、免税の個人事業主なら、次の点には注意した方がいいでしょう。

- 10月1日以降は、登録申請から最低15日空けて登録希望日を設定する必要がある(登録申請書の提出日から15日を経過する日以後の日)

- 今年中にインボイス登録をしないと、登録取消しの届出をしても、申告・納税を翌年分もしないといけなくなる(2024年以降は「登録日から2年を経過する日の属する課税期間」まで申告・納税の義務がある)

Q2. 領収書をインボイスにするにはシステムがないとダメ?

A. なくても大丈夫です。手書きでもかまいません。

インボイスにはこれといった様式はありません。そのため、手書きでも大丈夫です。

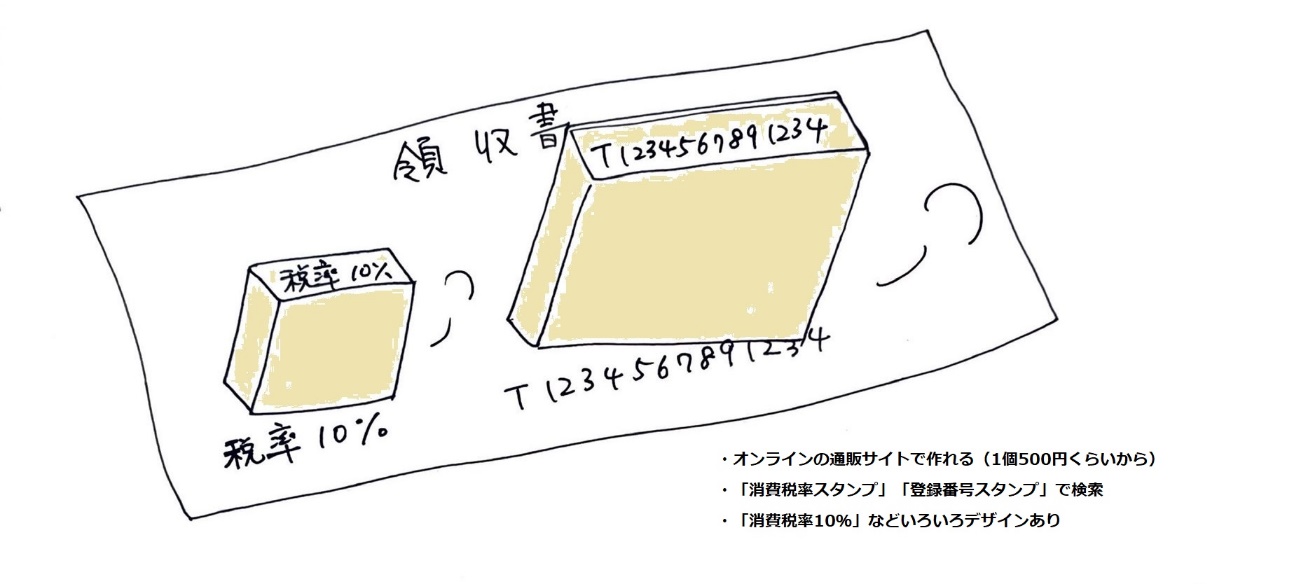

個人の飲食店や小売店だと、領収書を手書きすることが多いかと思います。登録番号や消費税率をそのつど手書きし、他の要件も確認して出せば立派な簡易インボイスとなります。

なお、このようなケースでは「登録番号」「消費税率10%」「消費税率8%」というスタンプを用意しておくといいでしょう。書く手間が省けてラクです。

ただ、小売店や飲食店によくあるのが10%・8%の混在です。これを分けて手書きするのは面倒に感じるかもしれません。そのような手間を省きたいなら、ソリマチ「インボイス王」がオススメです。

ABOUT執筆者紹介

税理士 鈴木まゆ子

税理士 鈴木まゆ子

税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。

【インボイス制度・改正電子帳簿保存法に対応】期待以上のサクサク感! 会計王シリーズ

大切な事業を永く続けていくために、簿記や会計に本気で取り組みたくなったら、確かな機能と高品質な製品サポートでお手伝いします。

大切な事業を永く続けていくために、簿記や会計に本気で取り組みたくなったら、確かな機能と高品質な製品サポートでお手伝いします。

トップ

トップ